Г. ЮДИН

Е. РАЦЕР

А. ТУМАНОВ

К. АДЖЕМОВ

A. ГРИГОРЯН

П. ПИЧУГИН

И. БРАУН

В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Новое в программах

Интереснейшим концертом продирижировал в Большом зале консерватории Геннадий Рождественский.

Четвертая симфония Б. Лятошинского, созданная в 1963 году и впервые исполненная в Москве, свидетельствует о том, что маститый композитор находится в полном расцвете своих творческих сил. В этом произведении нашли отражение мысли и представления композитора о жизни. Но, как подчеркивает Лятошинский, оно «совершенно лишено автобиографического характера». Суровые испытания военных лет, тревога за будущее нашего народа, всего человечества — вот что породило образы симфонии, точнее, двух ее крайних частей. Музыка их взрывчата, полна борьбы и острых столкновений.

Вторая часть уводит слушателя далеко от наших дней; музыка воссоздает образы средневековья, слышится перезвон колоколов. Раздумья о былом хорошо оттеняют драматизм первой и третьей частей, в какой-то мере идущий от скрябинского «Прометея». Восхищает блестящая полифоническая техника композитора: всевозможные виды имитации рассыпаны в партитуре щедрой рукой мастера. Благодаря изменению ритма и направления интервалов все темы, возникшие из мотива вступления, становятся самостоятельными и воспринимаются как новые.

Концерт для скрипки с оркестром А. Шнитке написан в 1957 году и существенно переработан спустя пять лет. По существу это была премьера, ибо до сих пор Концерт звучал лишь по радио. Мелодии его протяженны, развернуты, льются широкой струей. Партитура сделана с завидным мастерством. В ней заметно преобладают прозрачные звучания. С солирующей скрипкой вступают в соревнование всего несколько инструментов оркестра, также трактованных как сольные. Концерт почти сплошь полифоничен, гомофонные эпизоды встречаются лишь изредка. Музыка прихотлива и капризна, но развивается целеустремленно.

Вслед за лиричной (впрочем, местами не лишенной колючести!) первой частью с ее двумя напевными, задушевными темами следует изящное, стремительное скерцо, затем — задумчивая медленная часть. Она наиболее «классична» по мелодике, но не по инструментовке: достаточно вспомнить колоритный эпизод с вибрафоном и альтовой флейтой и следующий за ним эпизод, в котором рояль, арфа, челеста и колокольчики последовательно ведут канон на фоне изложенной двойными нотами мелодии солирующей скрипки (далее этот канон развивается у деревянных духовых). Жизнерадостный финал начинает соло контрабаса, и вскоре эту задорную тему подхватывает солирующая скрипка. Хороша и вторая танцевального склада тема, разнообразно варьируемая на всем протяжении финала.

Отлично сыграл Концерт Марк Лубоцкий.

Завершила программу «Поэма о любви и море» для тенора и оркестра Эрнеста Шоссона, также впервые прозвучавшая у нас. (Из сочинений композитора у нас хорошо известны лишь его Поэма для скрипки с оркестром да несколько романсов; один раз была сыграна его Симфония). Это поэтичная, изящная, хорошо инструментованная музыка. Запоминается меланхоличное оркестровое интермеццо, соединяющее два больших раздела, в которых главенствующую роль играют монологи певца. Выразительность и вокальное совершенство интерпретации сольной партии И. Козловским придали исполнению праздничный характер.

Программа была тщательно подготовлена и талантливо проведена Г. Рождественским и Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и телевидения.

*

В зале им. Чайковского выступал оркестр Московской филармонии. После Девятой симфонии Дворжака («Из Нового Света») прозвучали «Пять маленьких пьес» А. Веприка — прелестные миниатюры, полные то веселого задора, то мягкой, грустной улыбки.

Замечательный фортепианный Концерт Гершвина хорошо знаком нашим слушателям; хотелось бы сказать несколько слов о Б. Давидович, впервые исполнившей сольную партию. Здесь можно подчеркнуть моторную и ритмическую сторону музыки, в известной мере связанную с элементами джаза, но можно выдвинуть на первый план и лирическое начало. В полном со-

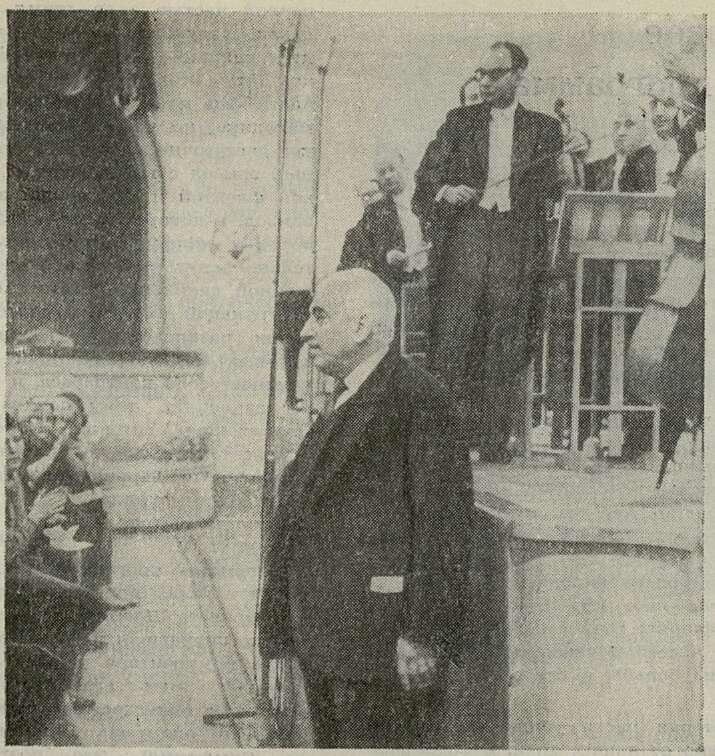

Б. Лятошинский после исполнения симфонии

гласии с самой основой своего дарования это и сделала пианистка: она сыграла Концерт с подкупающей сердечностью и простотой и добилась большого успеха.

Впервые в Москве исполнялась сюита из «Кавалера роз» Р. Штрауса. Композитор составил две сюиты вальсов из «Кавалера роз» (в частности, по поводу «Первой сюиты вальсов» он писал: «...теперь я соединил вальс со вступлением к опере и создал новую пьесу для большого оркестра с новым, более продолжительным, блестящим финалом»). Исполнявшаяся сюита хотя и была сделана при жизни Штрауса (в 1945 году), но не им самим; это не всегда ловко сшитые куски из различных мест оперы. Каждый в отдельности великолепен, но последовательность их не всегда логична, а главное, наряду с большими развернутыми эпизодами попадаются коротенькие фрагменты, механически выдернутые из музыкальной ткани. Словом, это скорее попурри. Но штраусовская музыка — даже при неудачной монтировке — восхищает слушателей.

И. Гусман дирижировал с большим подъемом и увлечением. Несмотря на то, что за его плечами уже почти двадцать лет активной дирижерской деятельности, творческий рост талантливого музыканта продолжается, и это нельзя не заметить. Настораживает лишь встречающаяся у него время от времени произвольность предлагаемых темпов. Так, в рецензируемой программе не везде убедительными были темпы в отдельных эпизодах симфонии Дворжака (например, преувеличенное ускорение после изложения главной темы в финале) и сюите из «Кавалера роз». В целом же концерт явился несомненной удачей дирижера и оркестра.

Г. Юдин

Ленинградский оркестр

Работа с оркестром филармонии являлась для меня подлинной академией», — писал в 1938 году молодой Евгений Александрович Мравинский, только что завоевавший тогда первую премию на Всесоюзном конкурсе дирижеров. Многие молодые музыканты, пришедшие в оркестр Ленинградской филармонии, в последующие годы могут сказать эти же слова о своей работе под руководством Мравинского. Более чем двадцатипятилетний путь, пройденный, оркестром и его главным дирижером, — это путь неустанного взаимосовершенствования, в основе которого лежит бережное, вдумчивое отношение к традициям большого искусства, умение не только сохранить, но и развить их. Ныне оркестр и дирижер являют собой единое и прекрасное художественное целое.

От оркестра такого высокого класса, как заслуженный коллектив Ленинградской филармонии, заранее ждешь очень многого. Достоинства его общеизвестны. И все-таки каждый раз заново восхищаешься им. Он звучит очень полно и мягко, чрезвычайно выравненно и в то же время рельефно. (Кстати, какой новой и, по достигаемым результатам, какой убедительной, показалась старая, традиционная посадка: вторые скрипки и медь справа от дирижера!) Поражает атмосфера творческого горения, влюбленности в музыку, в самый процесс интерпретации. Не только новые работы, но и произведения, давно включенные в репертуар, исполняются с высокой художественной Ответственностью, «премьерной» свежестью. Как хорошо, когда жесточайшая требовательность к себе становится естественной необходимостью! Какую исключительную творческую свободу приносит она!..

Привлекает внимание слитность смешанных тембров (это именно их смешение, а не сочетание). Здесь сказываются не только тщательная соразмерность динамики, но и нечто более тонкое — абсолютная синхронность, единство произнесения музыкальной фразы, темы, протяженной мелодии. Прекрасные ансамблевые качества проявляются и там, где отдельные инструменты вступают последовательно. Каждый новый исполнитель органично продолжает, досказывает музыкальную мысль, начатую

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Служи, солдат!» 7

- Живая легенда 9

- Утверждение света 18

- «Это не должно повториться!» 24

- Песни партизанского края 26

- Два интервью 34

- «Сторонник Московской консерватории» 39

- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41

- Москва, 1941… 43

- По страницам дневника 46

- Радости и огорчения Саратовского оперного 51

- Одесские очерки 56

- Как ротный простой запевала 68

- В концертных залах 73

- Из автобиографии 86

- С чистой совестью 93

- Партизанка 95

- Советы мастера 99

- Педагогика — призвание? 107

- 25 дней в США 109

- «Военный реквием» Бриттена 115

- Народный художник 124

- Героизм и поэзия будней 131

- Солистка филармонии 134

- Будни музыкальной Праги 136

- «Катерина Измайлова» 142

- К истории «Моцартеума» 145

- Вена, май — июнь 145

- Русская Лиза 146

- Память сердца 147

- На боевых кораблях 149

- Слово фронтового журналиста 151

- Артисты-бойцы 152

- Во имя победы 155

- В борьбе за жизнь 158

- О тех, кто не вернулся 160

- Хроника 162