его предшественником (то же можно сказать и о чередовании групп инструментов). И делается это легко, непринужденно, без насилия над своей индивидуальностью: единый общий ток музыки принят всеми и является определяющим.

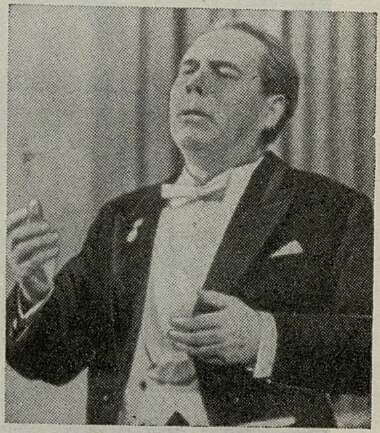

Выступление оркестра Ленинградской филармонии — это спектакль с огромным количеством «актерских удач», в котором все «актеры», какие бы различные яркие образы и характеры они ни создавали, отличаются единством художественного стиля. Каким большим вдохновенным художником должен быть постановщик такого спектакля! Какой огромной силой творческого убеждения и в то же время тонким педагогическим даром должен обладать он! Именно таким и предстает перед нами Мравинский. Режиссерские ассоциации возникли здесь не случайно: в искусстве Мравинского важную роль играет большая, тщательно продуманная, предварительная репетиционная работа. Зато на концерте оркестр понимает дирижера буквально с полуслова, ибо путь к свободному творчеству полностью расчищен. Порой кажется, что воздействие творческой личности дирижера на оркестр происходит столь непосредственно, что необходимость в дирижерском жесте отпадает (так не замечаешь иногда «техники» у выдающегося виртуоза-инструменталиста). Мравинский — прирожденный музыкант-драматург. в основе его владения вниманием слушателей — принцип строжайшей экономии в выборе и использовании средств и приемов; внешние эффекты или «выигрышные» детали безжалостно отвергаются. Зато его кульминации производят действительно грандиозное впечатление. Безукоризненное чувство пропорции сказывается не только в том, с какой логикой и совершенством развертывает Мравинский музыкальную форму отдельных Произведений, но и в построении целых программ. Невольно вспоминаешь величие и красоту архитектурных ансамблей его родного Ленинграда. Внешне он также очень сдержан, экономен в движениях (его левая рука нередко остается свободно опущенной). И все же прежде всего в облике Мравинского-дирижера проступают черты властной воли, целенаправленного темперамента. В его сдержанности чувствуется укрощенная страстность.

Истинное наслаждение доставило исполнение «Музыки для струнных инструментов, ударных и челесты» Б. Бартока. Здесь во всем блеске проявилось мастерство струнной группы (концертмейстеры И. Шпильберг, С. Шак, М. Иткис, И. Малкин, А. Никитин, М. Курбатов). Ритмическая свобода, богатство красок, тембровое и динамическое разнообразие — все это, конечно, предусмотрено партитурой. Но ведь одно дело предусмотрено, другое — выполнено, и как выполнено! В мягких тонах прозвучал «Аполлон Мусагет» Стравинского (соло скрипки стилистически чутко сыграл И. Шпильберг). Не нарушая танцевальной природы музыки, Мравинский устремляет внимание на выявление ее интеллектуального начала, ее возвышенной красоты.

Благородным, чуть-чуть притушенным звуком был исполнен «Туонельский лебедь» Сибелиуса. Скорбная песнь лебедя (соло английского рожка — Л. Крылов) интонировалась так трогательно и выразительно, что, казалось, слышишь слова. Запомнилась знойная чувственность «Послеполуденного

отдыха фавна» Дебюсси (соло флейты — Д. Беда). Огромное впечатление произвела интерпретация Третьей симфонии Онеггера (в особенности финал с его исступленным фортиссимо — здесь во всей полноте проявились выдающиеся качества медной группы).

Очень интересным, драматургически убедительным показалось исполнение Пятой симфонии Чайковского. Отметим, в частности, что две последние части следовали друг за другом почти без перерыва, отчего грандиозный финал весь как бы вырос из только что прозвучавшей (в конце вальса) темы вступления. Покорила глубина мысли и эмоциональная наполненность. Знаменитое соло валторны поэтично и в то же время просто и строго играл В. Буяновский.

Что же касается Шестой симфонии Д. Шостаковича, то ее исполнение можно назвать эталонным. Глубочайшее проникновение в замысел композитора и редкостная артистическая свобода в его воссоздании. Предельное мастерство. Среди артистов оркестра отметим флейтистку А. Вавилину и литавриста А. Иванова.

Четыре программы и щедрые «бисы», которых с лихвой хватило бы на добрую пятую программу, — какое увлекательное путешествие в мир музыки!

Евг. Рацер

«Зимний путь»

Концерт начался необычно. Борис Романович Гмыря обратился к публике, собравшейся в Большом зале консерватории с просьбой: «Для сохранения цельности впечатления я прошу не аплодировать между отдельными номерами». Наступила тишина, и зазвучал «Зимний путь» — одно из последних творений Шуберта...

Много лет прошло с тех пор, как Гмыря впервые с большим увлечением работал над этим циклом и записал его на пластинку. Но взыскательный художник не удовлетворился достигнутым и забраковал запись. Год назад вместе с чутким партнером пианистом Львом Остриным он вернулся к любимому произведению. Хотелось, чтобы образы Шуберта вызвали больше жизненных чувств, хотелось большей правды переживания. Год поисков, раздумий, совершенствования найденного... И вот на суд слушателей вынесена новая работа.

*

До Москвы Гмыря спел шубертовский цикл в восьми городах. Казалось бы, труд завершен. Но певец говорит: труд только начался. Сейчас в его передаче появляются новые черты, они часто возникают на эстраде, в минуты творческого подъема, в общении с публикой. Перед мысленным взором артиста всегда тот идеал исполнения, к которому он стремится. Всегда хочется сделать что-то еще. Но нынешняя интерпретация все-таки ближе к истине, думает Гмыря. и он решил снова записать цикл. Любителей музыки, которые его услышат, ждет большая радость. в этом убедил нас вечер в Большом зале консерватории.

*

Каков же он, этот герой шубертовских песен? Слушая Гмырю, ощущаешь прежде всего благородство и мужество человека сильного, чьи страдания представляются как столкновение, борьба с чуждым и враждебным миром. Интонация протеста есть во многих песнях цикла, и артист неустанно ищет разнообразие красок и звучностей, деталей и оттенков. Уже в самом начале, в замечательной песне «Флюгер», звучат на! мощном крещендо обличающие слова: «Ах, что для вас мои мученья! Богаты вы и ваша дочь!..» В интонациях голоса, в активном подчеркивании ритма мы слышим голос бунтаря, бросающего обвинения в лицо врагам. Но и там, где нет столкновений, артист видит своего одинокого героя измученным, но не сломленным. Его силу мы ощущаем в песнях «Отдых», «Липа», «Бодрость», «Седины» и во многих других. И это в произведении, в котором чувство тоски и безысходности нарастает почти непрерывно!

Гмыря верно почувствовал, что, несмотря на весь драматизм «Зимнего пути», внешние проявления этой настроенности цикла очень скупы. Композитор не дает ярких эмоциональных контрастов (как в «Прекрасной мельничихе»), музыка лишена аффектации. Лаконичность и строгость музыкально-выразительных средств определяли исполнительское решение. Интерпретация Гмыри — это глубокое постижение внутреннего драматизма, раскрытие целого мира переживаний. Простота декламационной манеры певца такова, что возникает ощущение: иначе чем Гмыря и не скажешь. Сохраняя певучую вокальную линию, он словно беседует со слушателями, раскрывая свою душу. Именно так прозвучали «Весенний сон», «Шарманщик».

Гмыря избегает частой акцентировки многих деталей. Поэтому интонационное подчеркивание какого-то отдельного слова приобретает огромную значительность. Послушайте кульминационные фразы в песнях «Одиночество», «Почта», «Путевой столб». Певец наполняет их такой неповторимостью переживания, что каждая из них становится «скульптурной» вершиной произведения. «Так жалок я!» — слышим мы в финале песни «Одиночество», и в интонационно усиленном слове «жалок» — вся жизнь, вся трагедия человека, осознавшее го себя отчужденным от мира...

Чаще всего артист внешне неподвижен. И только в кульминационных моментах один скупой жест. Но сколько в нем выразительности, как глубоко он раскрывает смысл песни, как точно бьет в цель! Ведь в рассказе о шарманщике певец позволяет себе нарушить статуарность позы только на фразе-обращении: «Знаешь ли что, старый...» — когда от повествования о старике-нищем он переходит к самому главному — к безнадежно-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Служи, солдат!» 7

- Живая легенда 9

- Утверждение света 18

- «Это не должно повториться!» 24

- Песни партизанского края 26

- Два интервью 34

- «Сторонник Московской консерватории» 39

- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41

- Москва, 1941… 43

- По страницам дневника 46

- Радости и огорчения Саратовского оперного 51

- Одесские очерки 56

- Как ротный простой запевала 68

- В концертных залах 73

- Из автобиографии 86

- С чистой совестью 93

- Партизанка 95

- Советы мастера 99

- Педагогика — призвание? 107

- 25 дней в США 109

- «Военный реквием» Бриттена 115

- Народный художник 124

- Героизм и поэзия будней 131

- Солистка филармонии 134

- Будни музыкальной Праги 136

- «Катерина Измайлова» 142

- К истории «Моцартеума» 145

- Вена, май — июнь 145

- Русская Лиза 146

- Память сердца 147

- На боевых кораблях 149

- Слово фронтового журналиста 151

- Артисты-бойцы 152

- Во имя победы 155

- В борьбе за жизнь 158

- О тех, кто не вернулся 160

- Хроника 162