Не то ли — или близкое тому — чувство испытывал Владимир Ильич и в Куинз-Холле, всем сердцем наслаждаясь звучанием музыки Чайковского?

И не может ли быть отнесено и к тем минутам проницательное наблюдение Горького, которым он завершает рассказ об отношении Ленина к Толстому:

«Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне •странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу».

*

«Мы с Надей здоровы и живем по-старому, потихоньку и помаленьку», — писал Владимир Ильич, рассказывая матери о посещении «хорошего концерта». Достаточно, однако, перечитать хотя бы несколько из уцелевших его писем «искровцам», относящихся к тому же периоду, чтобы понять истинный масштаб его работы в эту пору.

В посланном по почте письме матери вопросы носят, естественно, вполне житейский характер: «Неужели у вас все еще упорные холода?.. Бывают ли у вас в Самаре хорошие концерты?» Шифрованное, шедшее окольными путями в ту же Самару письмо Г. М. Кржижановскому, где последний возглавлял бюро «искровцев», испещрено вопросами иного рода. Читаешь его — и ясно представляешь себе неустанную тревогу Ленина об успехе начатого дела, боль от сознания, что он физически оторван от Родины, ощущаешь его напряженные раздумья о партии, воссоздаваемой заново, о людях, которые могли бы осуществить задуманное на просторах России.

Вот какая была эта жизнь, «по-старому, потихоньку и помаленьку»! И быть может, именно потому, что она была такой, стало особенно впечатляющим воздействие концерта в Куинз-Холле. И тем живительней, внутренне наполненней оказалась в те часы для Ленина вдохновенная патетика мысли и чувства Чайковского.

*

На этом, вероятно, можно было б поставить точку. И все же рассказ наш не кончен.

...В ноябре 1942 года в военную Москву со всех концов земли шли приветствия от лучших представителей мировой культуры, поздравлявших наш народ с двадцатипятилетием Советской власти, восхищавшихся стойкостью и героизмом советских людей, желавших скорейшей победы. Одним из первых пришло приветствие из Лондона от старейшины английских дирижеров — Генри Вуда, напечатанное в день годовщины рядом со словами благодарного привета Альберта Эйнштейна, Теодора Драйзера, Эптона Синклера, Лиона Фейхтвангера и других.

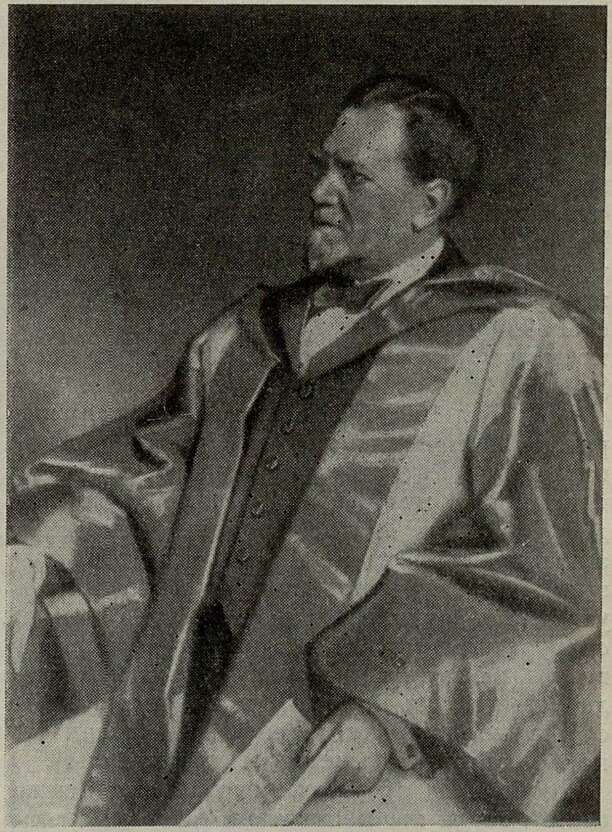

Генри Вуд

«Как музыкант, — писал Вуд, — я радуюсь возможности заявить, что ни одна страна не играла большей роли в развитии музыки, чем Россия в прошлом и настоящем. Поэтому мы полны к ней восхищения и признательности. Я не политик, но моим девизом всегда было достижение наивысшего блага для наибольшего количества

людей, и если судить по стойкости наших союзников в борьбе за дело свободы, то Советский Союз полностью разрешил эту проблему...»1

За этими прямыми и честными словами стояла большая жизнь музыканта, связанного крепкой, верной дружбой с русским народом, русской культурой и сумевшего еще на заре Советской власти перенести эту любовь на молодую советскую культуру.

Начиная с первых дней своей жизни в музыке, Вуд стал в Англии «крестным отцом» многих произведений не только Чайковского, о чем уже шла речь, но и Мусоргского, Римского-Корсакова, Глазунова, Скрябина, Рахманинова, а после октября 1917 года — и Мясковского, Прокофьева, Глиэра, молодого Шостаковича (Первая симфония и первый фортепианный концерт), Кабалевского, Хачатуряна... 23-летним юношей «открывал» он для англичан «Евгения Онегина». Прошло полвека, и Вуд с таким же юношеским энтузиазмом первым из зарубежных музыкантов дирижировал только что написанной Д. Шостаковичем Седьмой симфонией2. Для премьеры Вуд избрал знаменательный день.

«22 июня 1942 года я имел честь дирижировать «Ленинградской симфонией» вашего знаменитого Шостаковича. Это первое исполнение симфонии передавалось по радио на весь мир... Публика и пресса с энтузиазмом встретили ее. Само собой разумеется, я чрезвычайно рад, что принял участие в этом важном событии. Близкое сотрудничество с вами в разгар гигантской войны, в которой мы сражаемся бок о бок, дает мне, как человеку и музыканту, необычайное удовлетворение...», — писал он после концерта советским музыкантам3.

Сообщение об успехе этого исполнения было тогда же напечатано во всех центральных газетах:

«В середине июня партитура симфонии была доставлена на самолете в Лондон. Оркестр Лондонской филармонии немедленно приступил к репетициям под руководством знаменитого дирижера Генри Вуда. 22 июня 1942 года в Лондоне состоялось первое исполнение «Ленинградской симфонии»... На концерте, собравшем, по выражению английской прессы, рекордную аудиторию и транслировавшемся по радио, присутствовал советский посол Майский, и овации после исполнения симфонии превратились в овации в честь советского народа, вступившего в этот день во второй год войны с гитлеровской Германией.

На следующий день в английской прессе появились рецензии, давшие высокую оценку новому произведению Шостаковича, а 24 июня Британская радиовещательная компания организовала передачу отрывков из всех четырех частей симфонии...»4

Спустя два десятилетия после этого концерта мы беседуем с академиком Иваном Михайловичем Майским и его супругой Агнией Александровной Майской — лондонским корреспондентом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, разыскавшей в Англии множество ценнейших документов Маркса и Энгельса и немало сделавшей в ту пору для развития англо-советских культурных связей. Оба они давние любители музыки. При их непосредственном содействии и была доставлена Вуду партитура Седьмой симфонии Шостаковича.

— Это был действительно праздник русской, советской музыки, и не только музыки, — говорят они. — В зал Альберт-Холла словно ворвался ветер времени. Недаром зарубежные критики писали летом 1942 года о Ленинградской (под таким названием исполнялась она за границей) симфонии; «Эта музыка выражает мощь Советской России, так, как никогда не сможет сделать слово...» И, конечно же, огромная заслуга наряду с покоряющей силой самой музыки Шостаковича принадлежала Вуду. Превосходный музыкант! Коренастый, плотный, с крупными чертами лица, похожий по первому впечатлению скорее на многоопытного инженера,

_________

1 «Правда» от 7 ноября 1942 года.

2 Следует исправить неточность в нашей литературе о Д. Шостаковиче, где первым зарубежным исполнителем этой симфонии неизменно именуется А. Тосканини. Однако его исполнение Седьмой симфонии (Нью-Йорк, 19 июля 1942 года) было премьерой для США. Впервые же за рубежом симфония прозвучала в Лондоне под управлением Вуда 22 июня 1942 года.

3 Цит. по публикации Г. Шнеерсона: «Советская музыка». Второй сборник статей». М., Музгиз, 1944, стр. 87.

4 «Седьмая симфония Д. Шостаковича в Англии и США». Газета «Литература и искусство» от 25 июля 1942 года.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Слушайте Ленина!» 7

- Патетическая симфония 9

- Из архивов Н. К. Крупской 20

- Победа Стеньки Разина 24

- Поэтичные страницы 28

- Грузинские впечатления 32

- Опера сегодня 37

- В прениях выступили 46

- Размышления после премьеры 55

- Встречи и размышления 58

- Широта устремлений 63

- Из воспоминаний 67

- Чудесный дар 69

- Ефрему Цимбалисту — 75! 71

- Первая виолончель Франции 73

- В концертных залах 76

- Спустя полвека 86

- В поисках нового языка 92

- Реплика В. Брянцевой 95

- Без единого руководства 97

- Письмо из Тувы 99

- Мировоззрение и эстетика 101

- Воспитание музыкой 114

- По системе Кодая 117

- Софийские встречи 126

- На музыкальной орбите 135

- Труд большого ученого 142

- «Близнецы» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151