дого автора найти свой индивидуальный стиль; его одаренность сказывается в лучших эпизодах этого произведения. С большим успехом сыграла Халида Ахтямова «Венгерские напевы» Андрея Эшпая. В заключение была исполнена «Истрийская сюита» современного югославского композитора, профессора Загребской музыкальной академии Натко Девчича. Мелодической основой сюиты является истрийский фольклор; сочинение привлекает богатой ритмикой и жизнерадостностью.

Всю эту разнообразную программу хорошо исполнил Московский государственный симфонический оркестр под управлением своего главного дирижера Вероники Дударовой. Много раз менялось название этого коллектива: оркестр Московской областной филармонии, Московский областной симфонический оркестр, симфонический оркестр ВГКО и т. д.

В серии переименований в какой-то мере отразилась история оркестра. Немалую роль в становлении его сыграла В. Дударова. Состав оркестра заметно укрепился, в него влились как опытные музыканты среднего и старшего поколений, так и большая группа молодых талантливых выпускников московских музыкальных учебных заведений. Если прежде в деятельности оркестра непомерно большое место занимали популярные программы, то сейчас они почти полностью вытеснены программами, подчиненными задачам музыкального просвещения. Оркестр систематически выступает в концертных залах Института им. Гнесиных и Центрального Дома Советской Армии с весьма серьезными циклами, включающими Седьмую симфонию Шостаковича, симфонии Бетховена, Скрябина и другие произведения. За дирижерским пультом, помимо В. Дударовой, стали появляться такие мастера, как Н. Рахлин, К. Элиасберг, Н. Рабинович. Хотя на пути оркестра все еще встречаются многочисленные трудности (не изжита, в частности, текучесть состава), успехи его очевидны.

В. Лятохин

Слушая Рихтера

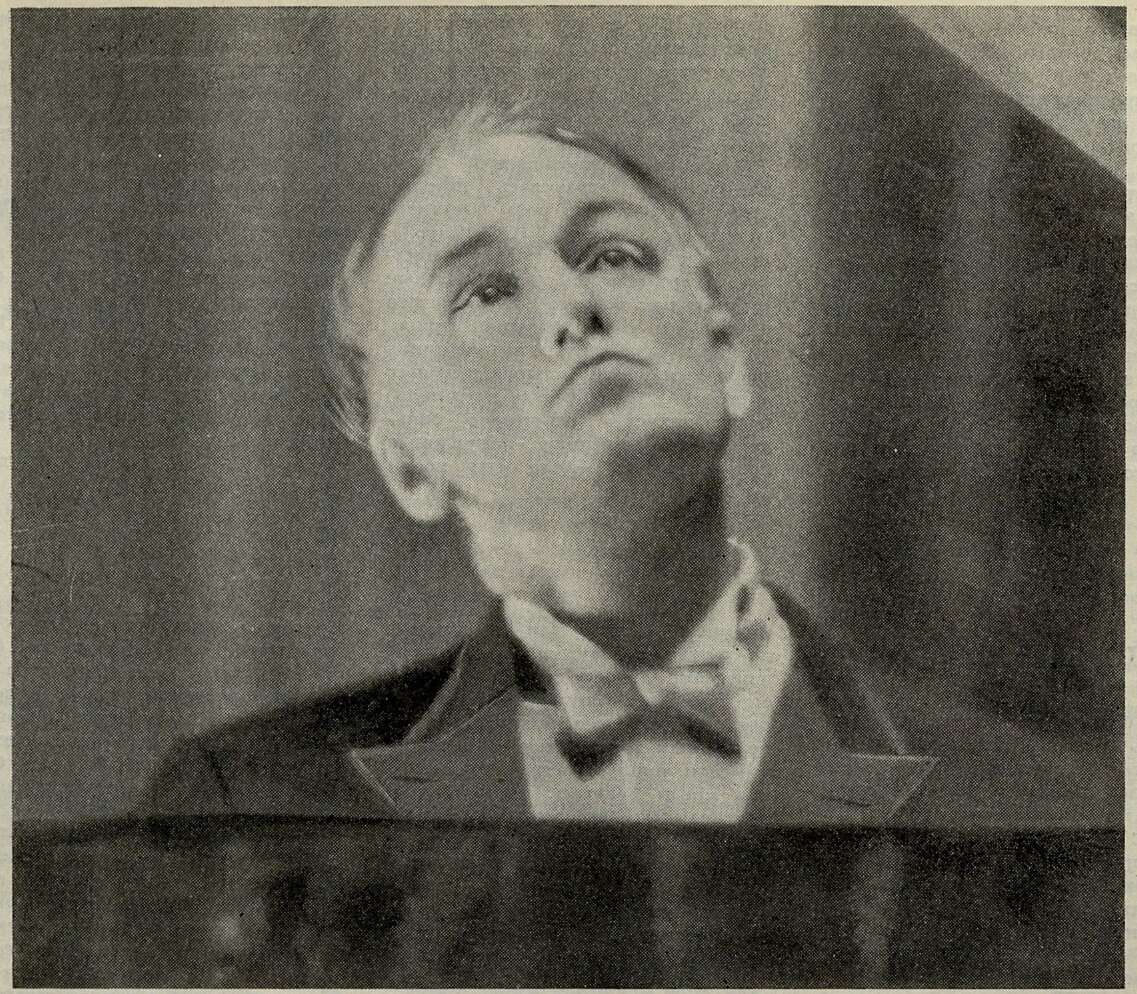

Чем больше пытаешься проникнуть в тайны исполнительского искусства Святослава Рихтера, тем загадочнее и удивительнее представляется его огромная образная сила. С одной стороны, все в нем ясно, просто, с другой — бесконечно сложно, разнообразно. Кажется, будто фортепиано исчезло, и перед нами многоликий оркестр, стихия звуков. Как-то естественно и незаметно Рихтер умеет переходить от бешеного сокрушительного натиска к умиротворенному спокойствию, от громовых раскатов к прозрачным, почти воздушным звучаниям. Мгновенная смена различных форм техники у него беспредельно легка, свободна и органична. Поражает не столько мощнейшее фортиссимо или нежнейшее пианиссимо (хотя они великолепны сами по себе), сколько непринужденные переходы от одного к другому: в этом пианист поистине не знает себе равных.

Концерты Рихтера в Москве, которые начались 24 декабря в Большом зале консерватории и продолжались (в различных залах и клубах) на протяжении двух недель, продемонстрировали его феноменальное мастерство, умение проникать в самую глубь музыки и воссоздавать ее во всей непосредственности и свежести. Что бы ни играл Рихтер в эти дни — Бетховена, Брамса, Шопена, Дебюсси, Равеля, Скрябина, Прокофьева, Рахманинова, — слушателя не покидало ощущение, будто каждое произведение заново создавалось под его пальцами. Трудно поэтому отдать предпочтение чему-либо в исполненных программах. Но если бы все-таки пришлось говорить о «первых среди равных», то, пожалуй, я назвал бы бетховенские сонаты ми-бемоль мажор, соч. 31 и ля-бемоль мажор, соч. 110, Вторую сонату Прокофьева, Седьмую Скрябина, рапсодии и интермеццо Брамса, «Зеркала» Равеля, четыре скерцо Шопена и этюды-картины Рахманинова.

Вот Соната ми-бемоль мажор — радостная, открытая, словно залитая солнечным светом. Первая часть ее — благородная, стройная, с естественными ритмическими изменениями, расширениями, сжатиями, взаимопереходами; вторая— эффектная, пружинистая, с острыми линиями, легким стаккато, неожиданными акцентами и остановками (превосходны регистровые контрасты, имитация оркестровых тембров); третья — спокойная, исполненная особой задушевности; последняя — ослепительно яркая, стремительная, жизнерадостная, как бы неудержимо несущаяся вперед (у Рихтера — это подлинная стихия танца, от вихря которого захватывает дух).

Соната ля-бемоль мажор — драматически напряженная, проникнутая философским раздумьем, с поэтически-мечтательной, возвышенной первой частью, с характерным, чуть грубоватым скерцо, сыгранным, кстати, в весьма сдержанном движении, со скорбным, глубоко трагическим адажио (Arioso dolente), исполненным в предельно медленном темпе с непреклонной поступью фуги, прерываемой вздохами и стенаниями второго ариозо (где скорбь еще более усиливается) и завершающейся победно-ликующей кодой.

Изумляет не только всепоглощающая простота и сдержанность в выражении чувств, которая представляется мне высшим проявлением человечности, но и чуткость к пропорциям, звуковым градациям, соразмерность частей и нюансов. Возникает полная гармония: нельзя ничего ни прибавить, ни убавить без того, чтобы не нарушить цельности впечатления.

Вторая соната Прокофьева... Уже стремительный взлет начала Сонаты, нежность и мягкость побочной темы, причудливый характер заключительной партии (смесь экспрессии с иронией), мерная поступь разработки на фоне остинато (с точным расчетом градаций нарастания — отнюдь не преувеличенным!), динамически упругая кода — пленяют наше воображение. Что же сказать о поразительно сыгранном, словно высеченном резцом скульптора скерцо, о его «сокрушительных» крайних эпизодах, о трогательно изящном в своей наивной танцевальности среднем эпизоде, о безупречно выполненных тонких модуляционных переходах и красочных сопоставлениях регистров! Или о сурово-затаенной третьей части. Мастерство в ведении различных звуковых пластов

достигает здесь редкого совершенства. Характерно, что у Рихтера второй план отнюдь не приглушенный, не еле слышный, а осязательно рельефный. Но он не смешивается со звучностью темы. Еще более примечательна — в дальнейшем развитии — хроматика средних голосов то угрюмо-зловещая, то призрачно-фантастичная, зачаровывающая соотношениями света и тени! С подобным же мастерством мы сталкиваемся в четвертой части Сонаты, — особенно в звуковом калейдоскопе разработки. Можно было бы еще вспомнить блистательно сыгранную коду с ее изобретательной звуковой многоплановостью и опять-таки единым неукротимым напором: все детали здесь живут, сверкают, перемещаются вполне самостоятельно, но, увлекаемые властным ритмом, следуют необходимости целого.

В Седьмой сонате Скрябина Рихтер достиг огромной внутренней концентрации чувств. Не знаешь чему более удивляться — стремительно-волевому импульсу главной темы или завораживающей нежности побочной, которая как бы «выплывает» из глубин музыки, могучему подъему и эмоциональному напряжению разработки с ясной звуковой перспективой и точно рассчитанными динамическими нарастаниями и спадами или великолепной по яркости кульминации в начале репризы. Но особенно впечатляет заключительный подъем в коде, где все словно поглощается нарастающим грандиозным колокольным звоном, который, достигнув крайнего предела, внезапно и резко обрывается... Воля, мудрость, расчет и — в итоге — совершенство проявились здесь в полной мере.

Рихтеровское исполнение пьес Брамса овеяно ароматом истинной поэзии. В интермеццо пианист целомудренно скромен, прост и в то же время выразителен. Образы возникают у него на редкость живые, одухотворенные, согретые человеческим теплом — в духе интимных высказываний, признаний. Здесь и затаенная печаль, и нежная мечтательность, и скрытый драматизм, лишь слегка оттененный юмором.

В рапсодиях (соль минор и ми-бемоль мажор) Рихтер покоряет глубиной, свободой и яркостью исполнения. Все здесь закономерно. Каждый нюанс, каждая частность имеют свое назначение. Но детали не существуют у него сами по себе. Пианиста прежде всего интересует целое. Ему важно раскрыть самое существенное. Рапсодия соль минор предстает как величавая и строгая поэма: сумрачно-суровый колорит постепенно светлеет (замирающие, как бы истаивающие, триоли в конце пье-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Слушайте Ленина!» 7

- Патетическая симфония 9

- Из архивов Н. К. Крупской 20

- Победа Стеньки Разина 24

- Поэтичные страницы 28

- Грузинские впечатления 32

- Опера сегодня 37

- В прениях выступили 46

- Размышления после премьеры 55

- Встречи и размышления 58

- Широта устремлений 63

- Из воспоминаний 67

- Чудесный дар 69

- Ефрему Цимбалисту — 75! 71

- Первая виолончель Франции 73

- В концертных залах 76

- Спустя полвека 86

- В поисках нового языка 92

- Реплика В. Брянцевой 95

- Без единого руководства 97

- Письмо из Тувы 99

- Мировоззрение и эстетика 101

- Воспитание музыкой 114

- По системе Кодая 117

- Софийские встречи 126

- На музыкальной орбите 135

- Труд большого ученого 142

- «Близнецы» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151