чению партитур. Он всегда готов был исполнять новые произведения, но утверждал, что холодные печатные страницы не подсказывают ему нужной интерпретации, — для этого ему необходимо живое звучание. Вспоминаю, как в Лидсе, в 1913 г. я сидел рядом с Д. Баттеруортом на второй репетиции его сюиты «Парни из Шропшира». На первой репетиции Никиш проиграл все произведение от начала до конца, после чего композитор попросил его внести незначительные поправки. Никит согласился, но репетировать заново не стал. Спустя десять дней он прекрасно помнил о всех изменениях, и Джордж мог искренне сказать, что ему нечего добавить: исполнение было именно таким, какого он хотел.

«Кабинетные методы» Никита (или, вернее, их отсутствие), описанные выше, послужили однажды мишенью для шутки неисправимого насмешника М. Регера. Во время первого проигрывания его нового сочинения он крикнул дирижеру из зала: «Послушайте, Никиш, нельзя ли сначала сыграть большую двойную фугу, а потом уже все до конца?» — «Разумеется, мой друг», — был ответ. — Господа, начнем с большой двойной фуги», и в поисках ее он стал листать партитуру, в которой не было ни одной фуги!

Как говорили в то время, достаточно было, закрыв глаза, услышать первый такт из «Тристана» и вы сразу — по теплому и красивому звучанию узнавали, что дирижирует Никит. Описать это невозможно, он во всей полноте понимал аксиому Вагнера: в любом музыкальном произведении должна быть хотя бы одна поющая строка. Умение вызывать ее к жизни также было заложено в его чудесной палочке. Изучив возможности оркестра, он редко требовал особой напряженности на репетиции. Они всегда были спокойными, почти без происшествий. Только один раз я видел, как он потерял самообладание. Он редко обращался к оркестру, специально требуя увеличения звучности — он знал, что это придет, когда он захочет, когда покажет его палочка.

Еще одна особенность дирижирования Никиша, в которой он походил на Тосканини. Обычно, когда дирижер-гастролер встречается с оркестром впервые, он, насколько возможно, старается добиться от музыкантов интерпретации, совпадающей во всех деталях с тем звуковым идеалом, какой рисуется его воображению. Во многих случаях это означает полнейшее сведение к нулю основного исполнительского стиля, присущего данному коллективу. Например, можно представить себе результат, какого достигнет, скажем, венский дирижер, готовящий симфонию Малера или даже Бетховена с парижским оркестром. Мне помнятся две катастрофически неудачные репетиции, когда один именитый иностранный гастролер (чьи дирижерские дни уже миновали) пытался заставить оркестр Би-Би-Си сыграть вариации «Энигма» так, «как сэр Эльгар просил меня играть в 1908 году». После концерта один критик заметил, что дирижеру, кажется, удалось полностью уничтожить основное представление артистов оркестра о Вариациях. но, вероятно, из-за нехватки времени он не смог передать коллективу свою собственную концепцию. Никиш никогда не поступил бы подобным образом. По возможности, в течение репетиций он приблизил бы к своему идеалу существующее в оркестре прочтение пьесы.

Никиш проявлял исключительный такт, общаясь с музыкантами в процессе работы. Д. Энгельбрехт в своей книге1 рассказывает, что Никиш утверждал, будто интеллектуальный облик участников оркестрового коллектива обычно зависит от инструмента, на котором они играют, и он тонко и деликатно мог беседовать с гобоистом или концертмейстером струнной группы, тогда как разговор с музыкантом, играющим, к примеру, на грузном духовом инструменте, требовал более прямолинейного и убедительного высказывания...

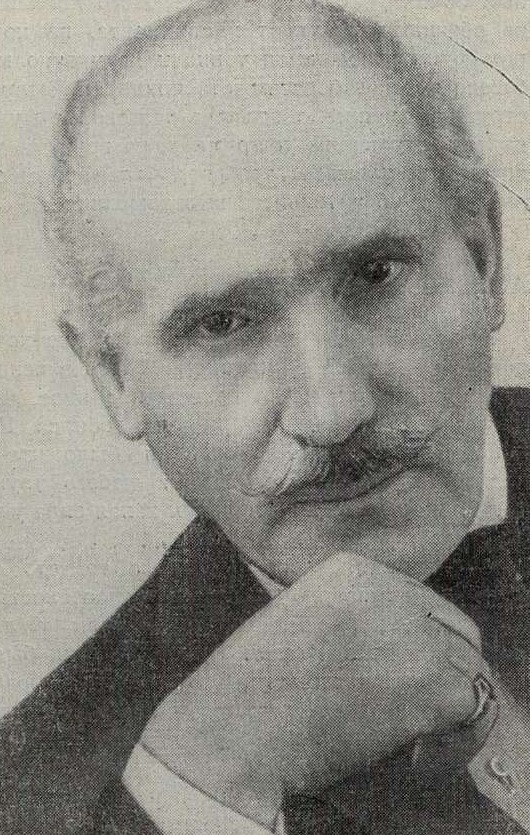

Артуро Тосканини

Тосканини один из первых, кого мне хотелось бы сравнить с Никишом. С ним в исполнении появилось нечто совершенно иное, чем то, к чему стремился и чего добился Никиш. В творчестве Тосканини было что-то полностью отличающее его от любого другого дирижера. Что же это было, какая сила участвовала в этом?

Мне кажется, основным было то, что он обладал неимоверно развитой способностью сосредоточения — более могучей, чем у любого человека... В этом сосредоточении было столько напряженности, что ничто не могло нарушить его. Казалось, случись даже землетрясение, Тосканини все равно продолжал бы репетировать.

_________

1 «Le chef d'orchestre et son équipe», Paris, 1948. — Прим. ред.

Как-то он сказал: «Я никогда не репетирую заново то, что однажды хорошо получилось». Конечно, это не относилось к генеральным репетициям, когда он обязательно проигрывал всю программу. Думаю, что о любом виде художественного творчества можно сказать: оно никогда не останавливается, оно всегда должно стремиться к совершенствованию,— или же в нем наметится обратный процесс. Если говорить о репетициях, то коль скоро здесь достигнута высшая точка, тут же начинает поднимать голову гидра скуки и штампа. Тосканини был чрезвычайно экономным в отношении репетиций. В Лондоне ему щедро предоставлялись репетиций, но он кончал их часом раньше, а от одной или двух совсем отказался.

Интересно вспомнить о первой встрече Тосканини о оркестром Би-Би-Си. Репетировали Симфонию ми минор Брамса: произведение это мы играли много раз и, думаю, более или менее в той же манере Приступив к работе Тосканини очень мало останавливался, вторую и третью части Симфонии он сыграл вообще без остановок и лишь в конце сделал два-три изменения. (Как я уже говорил, так поступал и Никиш). Но когда эти части дирижировал Тосканини, я почувствовал, слушая из зала, что оркестр играет как-то совсем по-иному, совсем не так, как он играл со мной. После репетиции я спросил одну из артисток оркестра, почему в этой части она играла с Тосканини настолько по-иному. Она ответила, что ей самой непонятно почему, только у нее было такое чувство, будто она знает, чего он хочет, несмотря на то, что звучало это место совсем иначе, чем обычно.

Любую партитуру, когда-либо выученную, Тосканини запоминал полностью и навсегда. Мне рассказывали, как он «работал над партитурой» — неподвижно сидя в кресле, с закрытыми глазами. Иногда он вдруг бормотал что-то, хватал лист бумаги, и без единой ошибки писал несколько тактов партитуры (причем для всех голосов), например, симфонии Бетховена или любого иного произведения, над которым в тот момент работал. Затем снова откидывался на спинку кресла и закрывал глаза. Мне кажется, он делал так потому, что эти такты не сразу возникали по первому зову его памяти и процесс записывания подчинял их такому мгновенному повелению.

О другом случае исключительной способности Тосканини, так сказать, «видеть» звучание напечатанных на странице нотных знаков, мне рассказывал один его американский коллега, который присутствовал на репетиции еще ни разу не исполнявшегося нового произведения молодого итальянского композитора. Тосканини вдруг остановился на каком-то аккорде и спросил: «А где же гобой?» Дело в том, что гобой должен был одной нотой дополнить аккорд, хотя в другой группе оркестра эта нота дублировалась. Однако Тосканини не хватало в аккорде ноты именно гобоя, несмотря на то, что другой инструмент сыграл ее. Визуальная подготовка партитуры была у него настолько интенсивной и глубокой, что ее мысленное звучание также было полным. Сама дирижерская техника у него была слабее, чем у Никита. Но это не имело никакого значения, ибо у него было все остальное, тогда как у Никита все исходило именно из движения острия палочки. В книге Николая Малъко1 я с интересом нашел под-

_________

1 N. Malko. «The conductor and his baton», 1950, Novello, — Прим. ред.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Немеркнущий свет музыки 5

- Сильнее смерти 8

- Пути к слушателю 15

- Неисчерпаемая жизненная сила 20

- У композиторов Латвии 22

- Общее дело, кровное дело 25

- Музыкальный театр в строю 29

- В КДС — артисты Литвы 38

- Елене Фабиановне — девяносто 44

- Из моих воспоминаний 48

- Айно Кюльванд 59

- Ревдар Садыков 62

- Вспоминая Дранишникова 65

- Образы артистов 67

- Мысли о дирижировании 69

- В концертных залах 78

- Песни, ставшие народными 86

- «Склонiмо голови…» (хор из IV акта оперы «Тарас Шевченко») 93

- На пути к большому искусству 95

- Современнику посвящается 101

- Говорят члены жюри 106

- Все в наших руках! 108

- Богатство танцевальных красок 111

- Внимание народным инструментам! 115

- Партизанские крылья 117

- Европа против фашизма 125

- Заметки из Копенгагена 133

- У нас в гостях Б. Бриттен 135

- Шекспир и музыка 137

- «Равель в зеркале своих писем» 141

- Осторожно: пошлость! 144

- Нотография и грампластинки 146

- Хроника 151