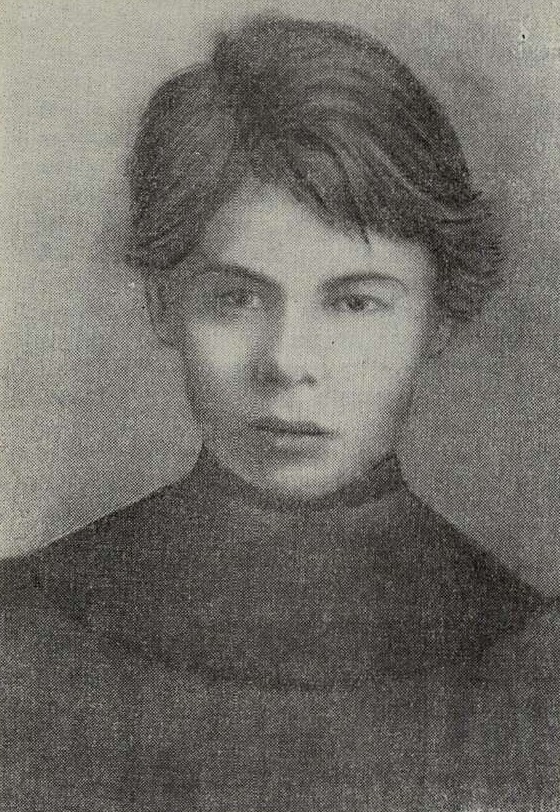

Е. Ф. Гнесина в 15-летнем возрасте

мой, сказал, что его крайне интересует, как каждый из его товарищей проявляется в музыке. «Я представляю себе, — сказал он, — какуюто музыку, совсем не такую, какую сочиняют теперь. В ней будут как будто бы те же элементы, что и в нынешней музыке, — мелодия, гармония, но все это будет совершенно иное». Таково было раннее, пророческое самопознание у этого юноши. Сестра моя Евгения, изучая контрапункт, обратила на себя внимание превосходно написанным Мотетом в строгом стиле, исполненным в консерватории публично, при участии хора. Этот Мотет опубликован в учебнике контрапункта Г. Э.Конюса, товарища моей сестры по обучению в классе Танеева. Аренский считал мою сестру композиторски очень талантливой. К сожалению, жизненные обстоятельства рано заставили ее ограничить свою работу в этой области. Аренский, в чьем классе и я училась и которому я показывала небольшие свои работы в области сочинения, очень поощрял меня к серьезным занятиям, но я мало верила тогда в свои возможности и жалею теперь, что не сосредоточилась в большой степени на сочинении. Впоследствии мне все же довелось написать немало пьес педагогического репертуара, разумеется, в малых формах; об этом я скажу позже.

В общеобразовательных классах консерватории на протяжении нескольких лет моим товарищем был Сергей Рахманинов. Я его знала, кажется, с 13-летнего возраста, когда он был еще просто Сережа. Три года подряд мы сидели с ним в классе за одной партой. Он мне помогал во французском языке, а я ему иной раз — в задачах по гармонии, так как была по этому предмету классом старше его. Как сказывался его замечательный талант даже в самых ранних своих проявлениях! Публика собиралась в зале консерватории, если становилось известным, что на ученическом вечере будет играть Сережа Рахманинов. Мы одновременно закончили консерваторию, и я помню, как созревала быстро номер за номером опера «Алеко» — его выпускная работа. Мы много встречались с ним и в те, и в последующие годы и всегда сохраняли добрые отношения.

Кроме выдающихся музыкантов, преподававших и обучавшихся в нашей консерватории, в ней можно было «наткнуться» еще на какого-нибудь приезжего, нередко знаменитого музыкального деятеля.

В очень юные годы я обычно опрометью «летала» по лестницам консерватории, никого не замечая. Однажды, спускаясь с лестницы «этим способом», я буквально попала в объятия к поднимавшемуся седому человеку; он ласково усмехнулся. Тут только, вглядевшись, я, к своему сильному смущению, убедилась, что это был Петр Ильич Чайковский.

Переходя к интересным начинаниям тех времен, не могу не упомянуть о детском оркестре, организованным А. А. Эрарским. Эрарский был педагогом-пианистом и энтузиастом — учредителем превосходного детского оркестра; в его оркестре наряду с детьми, игравшими нетрудно изложенные партии для настоящих скрипок, виолончелей при опорной роли фортепиано, другие юные исполнители играли на «декоративных» инструментах. Эрарский аранжировал для своего оркестра десятки различных произведений. Оркестр вызвал блестящие отзывы Чайковского и Римского-Корсакова; Танеев, Лядов и Аренский специально сочиняли музыку для этого оркестра. Несколько в будущем известных музыкальных деятелей приобрели в этом оркестре первые навыки коллективной игры. В жизни младших членов нашей семьи

Оркестр этот также сыграл свою образовательно-развлекательную роль. Впоследствии почти весь набор этих инструментов попал в наше училище. В более поздние годы оркестр возрождался у нас в дни школьных детских праздников. Впрочем, я помню случай, когда он пригодился и для развлечения взрослых — не только в качестве слушателей и зрителей, а и в качестве исполнителей!

Когда я работала в музыкальном отделе Народного Комиссариата просвещения в послереволюционные годы (1920–21), в обстановке холода и недоедания, мы все, трудясь с энтузиазмом и утомляясь, нуждались, разумеется, в отдыхе. Иногда музыкальный отдел устраивал для общего удовольствия концерты и развлечения с весьма «легкой» закуской. Мне пришлось быть организатором одного из таких вечеров. Я решила дать экспромтом Детскую симфонию Гайдна в исполнении взрослых и привезла все необходимые для этого музыкальные инструменты; быстро организовала оркестр при участии превосходных музыкантов и взяла на себя роль дирижера. На «декоративных» инструментах (треугольник, «перепел», «соловей», «кукушка») играли в моем оркестре исполнители очень «высокой квалификации»: Шаляпин, Кусевицкий, Гречанинов и другие. Сколько таланта проявили они в шуточном использовании своих инструментов! Как веселились и исполнители, и публика!

Однако возвращаюсь к культурным начинаниям отдаленных времен начала 90-х годов прошлого века. Одним из начинаний, наиболее плодотворным по своим художественным последствиям, было основание кружка литературы и искусства, в котором немалую роль играл Ф. П. Комиссаржевский (отец Веры Комиссаржевской). Тут формировались идеи будущих основоположников Московского Художественного театра. Я помню К. С. Станиславского (Алексеева), В. В. Лужского (Калужского) и других будущих замечательных деятелей в период, предшествовавший возникновению МХТ.

Моя сестра обучала их музыкально-теоретическим предметам и была дружна с ними и с самим Комиссаржевским. Весь славный путь этих артистов (Станиславского, Качалова, Москвина, Книппер и др.) запечатлелся в моей тогда еще юной памяти. Добрые отношения с некоторыми из них и добрые отношения между Художественным театром и нашим Музыкальном училищем сохранились по сие время.

Кажется, еще совсем недавно Станиславский заключал договор с нашим училищем о совместной с руководимым им оперным театром подготовке молодых оперных артистов.

Одним из островков прогрессивной общественной мысли в 90-х годах были университеты; моральное и материальное содействие студентам, жаждущим радостей искусства и в массе весьма не обеспеченным, считалось приятным и почетным долгом деятелей искусства. В концертах в их пользу нередко принимали участие популярнейшие артисты того времени. Знаменитый баритон Хохлов (первый Онегин), Собинов и многие другие без конца выступали в студенческих концертах не только в Москве, но и в целом ряде других городов. По окончании консерватории я на протяжении многих лет постоянно участвовала в концертах этого рода, в том числе вместе с упомянутыми артистами. Мне приходилось не раз принимать участие совместно с сестрой-скрипачкой и в более редких в те времена, может быть единичных, начинаниях, где слушателями были заводские рабочие.

Хочется упомянуть о «Рабочем театре» в имении «Полотняный завод» Гончаровых в Калужской губернии. Имение это является своеобразным памятником русской художественной культуры. Здесь бывал Пушкин, женившийся на Гончаровой. От этих времен сохранялось много исторически ценных и интересных памятных предметов. Д. Д. Гончаров, человек высокой культуры и редких моральных качеств, делал все возможное, чтобы улучшить условия жизни рабочих своей фабрики. К числу различных, довольно редких в то время проявлений подобной заботливости, принадлежат вышеупомянутый «Рабочий театр»1, а также большая библиотека для рабочих. Представители искусства охотно содействовали Гончарову, тем более, что и сам он, и его жена были артистами-певцами. Будучи по убеждениям социал-демократом, Гончаров собирал у себя и революционеров, иногда давая длительный приют в своем большом доме тем из них, которые подвергались гонениям полиции. Некоторые из лиц, с которыми я там встречалась, через тридцать лет стали видными политическими деятелями. Среди них был будущий народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский, которому наше училище многим обязано.

Надо сказать, что наше Музыкальное училище, вступившее теперь в семидесятый год существо-

_________

1 Кстати сказать, в «Рабочем театре» Гончаровых впервые выдвинулась впоследствии известная артистка О. Л. Книппер-Чехова, сыграв там еще в молодом возрасте роль Василисы Мелентьевой.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Немеркнущий свет музыки 5

- Сильнее смерти 8

- Пути к слушателю 15

- Неисчерпаемая жизненная сила 20

- У композиторов Латвии 22

- Общее дело, кровное дело 25

- Музыкальный театр в строю 29

- В КДС — артисты Литвы 38

- Елене Фабиановне — девяносто 44

- Из моих воспоминаний 48

- Айно Кюльванд 59

- Ревдар Садыков 62

- Вспоминая Дранишникова 65

- Образы артистов 67

- Мысли о дирижировании 69

- В концертных залах 78

- Песни, ставшие народными 86

- «Склонiмо голови…» (хор из IV акта оперы «Тарас Шевченко») 93

- На пути к большому искусству 95

- Современнику посвящается 101

- Говорят члены жюри 106

- Все в наших руках! 108

- Богатство танцевальных красок 111

- Внимание народным инструментам! 115

- Партизанские крылья 117

- Европа против фашизма 125

- Заметки из Копенгагена 133

- У нас в гостях Б. Бриттен 135

- Шекспир и музыка 137

- «Равель в зеркале своих писем» 141

- Осторожно: пошлость! 144

- Нотография и грампластинки 146

- Хроника 151