венских партизан». Интересный эпизод из «биографии» этой песни описывает в своем письме автору этих строк партизан-разведчик «медведевец» Б. Харитонов.

В начале 1944 года легендарный партизан-разведчик из отряда Д. Медведева Н. Кузнецов на улице г. Львова расстрелял вице-губерцатора Галиции Отто Бауэра и генерала Шнейдера. После этого Кузнецов вместе с партизанами И. Беловым и Я. Каминским немедленно покинул Львов. По дороге машину, в которой они ехали, задержала полевая жандармерия. Кузнецов убил майора Кентера и двух патрульных. Оставив машину, Кузнецов и его боевые друзья направились в ближайший лес, где они встретили человека, пытавшегося от них скрыться (Кузнецов и Белов были в немецком военном обмундировании). Когда этого человека задержали и убедили, что перед ним советские люди, то оказалось, что это был один из многих местных жителей, скрывавшихся от оккупантов. Он пригласил партизан в свою землянку, где помещалось еще несколько человек.

Вечером, когда Кузнецов писал отчет о ликвидации немецких генералов, он услыхал, как один из обитателей землянки напевает песню «Мы шли на дело ночкой темной», любимую песню Кузнецова. Услыхав эту песню, которая, по его мнению, существовала только в отряде Д. Медведева1, Кузнецов решил, что эта песня пришла сюда вместе с медведевским отрядом. Он спросил у исполнителя песни:

— Откуда Вам известна эта песня?

— А в соседней землянке, — ответил певший, — живут двое «советов» (так в то время местные жители называли советских людей. — Л. Н.), от которых мы переняли эту песню.

Когда Кузнецов пришел в землянку «советов», то в ней действительно находились выздоравливавшие после тяжелой болезни партизаны отряда Медведева, отбившиеся от разведывательной группы во время стычки с украинскими националистами. Так песня сыграла роль связного.

_________

1 Партизан-разведчик отряда Д. Медведева — Н. Гнедюк — в письме от 18. XII. 1958 автору настоящей статьи сообщает, что песню эту ему, как разведчику, довелось слышать в разных местах Ровенщины на конспиративных молодежных вечеринках. Она бытовала и у белорусских партизан. См.: Л. С. Мухаринская. Двадцать лет истории белорусского народа в народной песне. Научно-методические записки Белорусской госконсерватории. Вып. I. Из-во Белгосуниверситета им. Ленина, Минск. 1958. стр. 100–111.

Другой, не менее любопытный случай, когда песня сыграла своеобразную роль в боевой стычке. Он произошел в отряде крымских партизан.

Однажды партизаны соединения М. Македонского привели «языка» — румынского солдата Тому Апостолова, который потом был включен в состав отряда и вместе с партизанами выполнял боевые задания. Тома часто напевал румынскую песенку под странным названием «Ромыния папушой»1. Этот мотив перенял весь отряд, а слова сочинили новые, остросатирические, направленные своими стрелами в адрес Антонеску и Михая.

В составе соединения Македонского командиром одного из отрядов был Г. Грузинов — веселый, жизнерадостный товарищ, большой любитель музыки, очень смелый и авторитетный среди подчиненных ему партизан.

Штаб отряда Грузинова располагался в селе, разделенном рекою. Партизанские заставы занимали один берег реки, а на другом находились румыны. Однажды, услыхав у «соседей» игру на аккордеоне, Грузинов распорядился «изъять» этот инструмент, что и было выполнено, и в отряде, имевшем три баяна, образовался квартет — давняя мечта командира.

Дерзкие вылазки грузиновцев, наконец, переполнили чашу терпения врагов, и они окружили штаб, отрезав его от основных сил. Грузинов вывел своих людей иа край села и замаскировался здесь. Вскоре поблизости показалось около полусотни солдат, которые ползком продвигались к окраине села. Грузинов водал команду музыкантам. С высоты квартет грянул «Ромыния папушой». Оккупанты, услыхав знакомый напев, решили, видимо, что здесь свои, и встали с земли. Тут ударил партизанский пулемет, застрочили автоматы, полетели гранаты. Оставшиеся в живых солдаты бросились наутек, и штаб Грузинова вышел из окружения2.

*

Значительную роль в быту партизан играла художественная самодеятельность. В отрядах создавались драматические коллективы, хоры, оркестры, ансамбли песни и танца, агиткультбригады, «живые газеты». Были и отдельные талантливые исполнители. В со-

_________

1 Папушой — кукуруза.

2 М. Македонский. Пламя над Крымом. Крымиздат, Симферополь, 1960, стр. 175–176.

единение Ковпака входили партизаны, участники концертов художественной самодеятельности, — разведчики 3-й роты тт. Журов и Демин, которых прозвали — одного «партизанским Паторжинским», а другого — «партизанским Лемешевым».

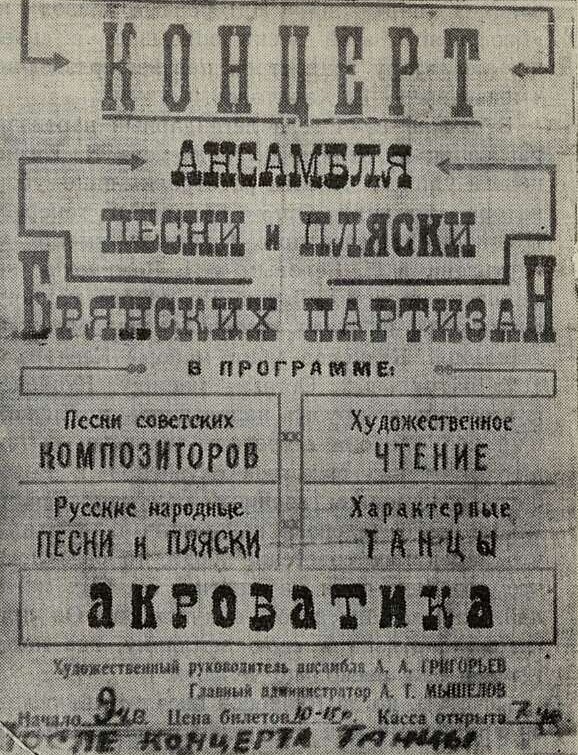

Партийные и комсомольские организации партизанских отрядов придавали большое значение развитию художественной самодеятельности. Имеются сведения, что в апреле 1942 года Навлинский подпольный райком партии принял специальное решение об организации агиткультбригады в отряде «Смерть немецким оккупантам», которая обслуживала партизан и население Брянщины1. В июле 1942 года на заседании Суземского подпольного райкома ВЛКСМ стоял специальный доклад секретарей комсомольских организаций отрядов им. Буденного, «Большевик» и др. о состоянии художественной самодеятельности в этих отрядах2. Коллективы организовывались и в других брянских отрядах, на основе которых после объединения их в бригаду под командованием Героя Советского Союза Д. Емлютина был организован ансамбль песни и пляски, просуществовавший до 1947 года.

В составе ансамбля был хор (руководитель — П. Алейников), танцевальная группа (руководитель — И. Прокошин), группа музыкантов, чтецов и исполнителей других жанров (акробаты, клоуны). Часто отдельные произведения, исполнявшиеся хоровым коллективом в «зеленом театре» (так назывались лесные поляны — места партизанских концертов), подхватывал «зеленый партер», и таким образом возникал мощный массовый хор. Большую радость доставляли выступления партизан местному населению.

_________

1 Пересказ из письма командира отряда «Смерть немецким оккупантам» И. Воропая от 12 апреля 1959 года автору настоящей статьи.

2 Архив ЦК ВЛКСМ. Отчет Брянского обкома ВЛКСМ за 1941 — 1945 гг., л. I — 35, стр 14. План работы Суземского РК ВЛКСМ на июнь 1942 г .

«Давно не чувствовал я такого счастья, — говорил пожилой крестьянин в селе Глушковичи, пожимая руку Михаилу Андросову — одному из организаторов художественной самодеятельности партизанского отряда соединения Ковпака. — Видите, как ожила наша молодежь, будто мы и не в окружении врагов живем. Даром, что я старый, а у меня тоже душа расцвела и силы я набрался»1.

Да, в славной победе советского народа над фашизмом значительная роль принадлежала искусству, в частности музыке, нашедшей свое почетное место в арсенале идейного вооружения народных мстителей.

_________

1 Михаил Андросов. Xopoбpi серця, «Молодь», К., 1958, стр. 56.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Немеркнущий свет музыки 5

- Сильнее смерти 8

- Пути к слушателю 15

- Неисчерпаемая жизненная сила 20

- У композиторов Латвии 22

- Общее дело, кровное дело 25

- Музыкальный театр в строю 29

- В КДС — артисты Литвы 38

- Елене Фабиановне — девяносто 44

- Из моих воспоминаний 48

- Айно Кюльванд 59

- Ревдар Садыков 62

- Вспоминая Дранишникова 65

- Образы артистов 67

- Мысли о дирижировании 69

- В концертных залах 78

- Песни, ставшие народными 86

- «Склонiмо голови…» (хор из IV акта оперы «Тарас Шевченко») 93

- На пути к большому искусству 95

- Современнику посвящается 101

- Говорят члены жюри 106

- Все в наших руках! 108

- Богатство танцевальных красок 111

- Внимание народным инструментам! 115

- Партизанские крылья 117

- Европа против фашизма 125

- Заметки из Копенгагена 133

- У нас в гостях Б. Бриттен 135

- Шекспир и музыка 137

- «Равель в зеркале своих писем» 141

- Осторожно: пошлость! 144

- Нотография и грампластинки 146

- Хроника 151