грустный принц, принявший Одилию за Одетту, но человек, одержимый волей к победе. Дезире не безмятежно развлекается охотой, вверив свою судьбу феи Сирени; он полон решимости отвоевать свою мечту — Аврору. Активное, действенное начало — главенствующая черта нашей школы мужского танца — полно выразилось и в творчестве Садыкова.

Отвергая канонические приемы исполнения, Садыков бережно относится к традициям отечественного балета. Его манера отвечает самым высоким классическим образцам, самым строгим требованиям академической выучки. Убедительность сценической жизни героев Садыкова основана именно на этом сочетании оригинального прочтения роли с классической чистотой танца.

Молодому артисту мало воссоздать на балетных подмостках одушевленный характер, мало добиться полного ритмического унисона с музыкой. Его в равной степени волнует проблема стиля в каждой партии, в каждом спектакле. Вероятно, поэтому в «Дон Кихоте» Садыков выходит в роли Базиля и в роли Эспады — это сочетание встречается нечасто даже в библиографиях выдающихся актеров. В «Спящей красавице» он исполняет партии Дезире и Голубой птицы (это довольно распространено), и мы видим, как укрупняется его танцевальное искусство, когда от па-де-де финального дивертисмента он переходит к центральной партии.

В исполнении Садыкова равно убедительно раскрылись и романтическая певучесть хореографии «Спящей красавицы», и нарядная броскость, звучность танцевального языка «Дон Кихота». Если же названных примеров покажется недостаточно, можно добавить: Амун в «Египетских ночах».

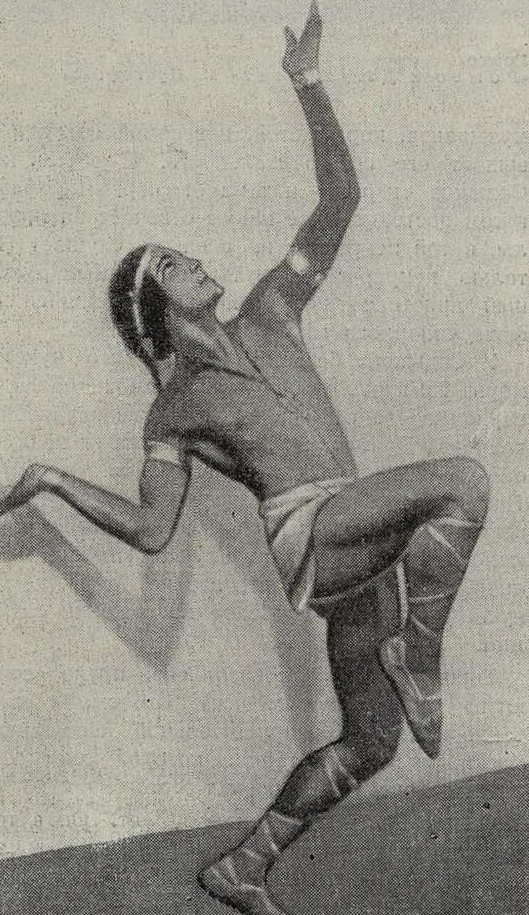

Амун

«Египетские ночи» А. Аренского

Балеты Фокина вообще требуют от участников совершенно особенного, «прирожденного» чувства стиля. Ориентальная стилизованность партии Амуна, ее изысканный, «вкрадчивый» и одновременно чеканный рисунок, медлительная пластическая кантилена дуэтов и резковатая страстность монологов в исполнении Садыкова наполняется глубокой логикой психологических переживаний юноши, погибающего за «дерзкую» любовь к Клеопатре. Самое высокое достижение исполнителя — именно в «Египетских ночах» свободное, лишенное какой-бы то ни было нарочитости выполнение сложнейшего фокинского танцевального рисунка. Безупречное владение техникой, полетность прыжков, динамизм вращений, живописная выразительность корпуса, незаурядные способности в дуэтном танце раскрылись в фокинском спектакле исчерпывающе и наглядно.

Однако портрет танцовщика был бы неполным, если умолчать о его главной актерской теме. Это тема одаренности, мучительных поисков и счастливых открытий художника. Более всего Садыков склонен подчеркивать в своих героях талантливость, цельность их мировосприятия, эмоций, поступков. Вероятно, потому в исполнительской биографии Садыкова особенное место занимают «Большой вальс», «Каменный цветок», «Я помню чудное мгновенье». Странное сочетание, не правда ли? Странное в смысле полной несхожести трех балетов. Но для Садыкова в них есть нечто общее — творческий дар его героев: умелец-камнерез из уральского сказа, венский

композитор, безвестный русский скрипач — каждый из этих характеров в исполнении Садыкова неоспоримо достоверен в своем сценическом бытии. Любая из этих ролей — страстная повесть о художнике, о жажде созидания, о великой силе искусства.

Казалось бы, трудно говорить о столь высоких материях, имея в виду «Большой вальс». Максимум требуемых от исполнителей достоинств заключается здесь в штраусовской грации, искристой непосредственности, неизменной улыбке даже в серьезно-сентиментальных ситуациях незамысловатого «треугольника»; все это есть в танце Садыкова. Однако замысел, реализованный исполнителем, оказывается гораздо шире и значительней. Его герой не просто юн, обаятелен, мальчишески влюбчив и легкомыслен. Прежде всего он талантлив. Погруженный в искрящийся, ясный мир своей музыки, весь в напряжении от готовой вот-вот возникнуть мелодии и облечься словно в импровизированный танец, его герой — беспечный, как ветерок над Дунаем, оживленный, как бесшумные струи воды, — жадно впитывает в себя все радости и печали жизни, чтобы запечатлеть их в нотах. Исполнитель ставит перед собой задачу почти недостижимую — передать в танце процесс творчества. И достигает ее.

Эта редкая способность стала еще очевидней в балете «Я помню чудное мгновенье», поставленном И. Смирновым. В центре действия и музыки, и сюжета, и хореографии образ музыканта, творца, художника. То, что Садыков со своей обычной восприимчивостью овладел сложным рисунком партии, требующим всестороннего мастерства и в сольном, дуэтном, ансамблевом танце, в конце концов, не удивительно.

Удивительно другое — то, что артист создал образ истинно русский, характерный для очень конкретной эпохи. В Алексее Садыкова, гонимом обществом, ежечасно унижаемом, живет такая необоримая сила духа, такая вера в искусство, что у где первые картины предрешают финал спектакля — триумфальное возвращение на Родину композитора, завоевавшего всемирное признание.

Как всегда, Садыков не пожалел для своего героя хореографических красок. Их яркость подчеркнута тончайшими, подлинно драматическими деталями.

Ромео

«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева

Первое появление Алексея, приглашенного в барский дом. Все в этом человеке — от гордой посадки головы, трепетных и тонких рук музыканта, порывистой, невесомой походки — выдает его исключительность. И в том, как Садыков «играет» и танцует первый романс, в том достоинстве, с каким отвечает на похвалы, в той искренности, с какой слушает Наталью, непрерывно ощутим подлинный духовный аристократизм, столь выделяющийся на фоне чопорного титулованного «света».

У Садыкова безошибочно развито чувство меры. Но здесь он безудержно эмоционален — вариации его исполнены темперамента необычайного. Драматическая сцена после разлуки с Натальей проводится пламенно, неуемно. Настоящие слезы редко трогают в театре, но когда Садыков-Алексей после развернутого монолога обращает к залу залитое слезами лицо, вы понимаете, что это не прием, не искусный обман, а глубокое постижение ситуации.

Герой Садыкова доказал свое право «сочинять» глинковскую музыку. Поэтому в спектакле и нет той разрушительной несоизмеримости музыки и танца, которая дает себя знать в других постановках этого балета.

Садыкову двадцать шесть лет. Он в том счастливом возрасте, когда профессиональный аппарат его великолепно разработан. Он наделен пытливостью, работоспособностью, свойственными молодым исполнителям, и подлинной зрелостью мастера.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Немеркнущий свет музыки 5

- Сильнее смерти 8

- Пути к слушателю 15

- Неисчерпаемая жизненная сила 20

- У композиторов Латвии 22

- Общее дело, кровное дело 25

- Музыкальный театр в строю 29

- В КДС — артисты Литвы 38

- Елене Фабиановне — девяносто 44

- Из моих воспоминаний 48

- Айно Кюльванд 59

- Ревдар Садыков 62

- Вспоминая Дранишникова 65

- Образы артистов 67

- Мысли о дирижировании 69

- В концертных залах 78

- Песни, ставшие народными 86

- «Склонiмо голови…» (хор из IV акта оперы «Тарас Шевченко») 93

- На пути к большому искусству 95

- Современнику посвящается 101

- Говорят члены жюри 106

- Все в наших руках! 108

- Богатство танцевальных красок 111

- Внимание народным инструментам! 115

- Партизанские крылья 117

- Европа против фашизма 125

- Заметки из Копенгагена 133

- У нас в гостях Б. Бриттен 135

- Шекспир и музыка 137

- «Равель в зеркале своих писем» 141

- Осторожно: пошлость! 144

- Нотография и грампластинки 146

- Хроника 151