Adagio — лирическое отступление и в то же время центр балета — подводит действие к его драматической кульминации: лесному пожару. Музыка и танец рассказывают об отчаянии и мужестве, страхе и стойкости, показывают, как сражаются с пламенем герои. Первый, тот, кто сильнее, спасает девушку и гибнет сам. Второй жив, но в неравной борьбе со стихией вышел из строя. Простертое на полу тело сведено в своего рода «пластическом стоне», почти натуралистическом и в то же время условном.

Следующий эпизод по замыслу продолжает находки наших хореографов, более всего он перекликается со сценой видений Мехменэ-Бану из балета «Легенда о любви». Девушку окружают скорбные мужские и женские фигуры. Черные костюмы, красные покрывала. Тут образная суть многозначна: обуглившийся, тлеющий лес, кошмар одиночества, траурные знамена, склоненные авторами над могилой «неизвестного героя». Встречаются интересные моменты. Таков «рыдающий» взлет героини: кажется, что «черные танцовщики» не подбрасывают ее, а, напротив, тянут вниз, к земле. В целом же рисунок групп и переходов невнятен, к тому же их композиции плохо видны в намеренной (но совсем не обязательной) темноте.

Видение исчезло. Только одна танцовщица, как навязчивая мысль, вьется на пальцах, льнет к героине, а та, уже во власти других дум, отгоняет ее рассеянным жестом...

Девушка идет по тайге. Она тащит раненого товарища на невидимом канате; напряженной линией, от позы к позе, тянется пластический ход.

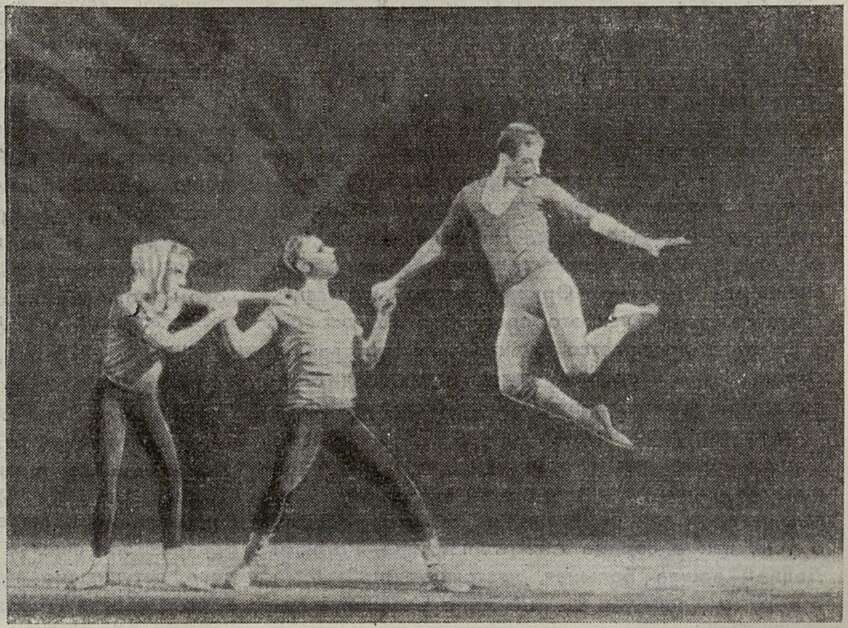

Вот они скрылись, и выбежали якуты-охотники — Е. Холина и А. Лавренюк. Эти прыгают по лесу, как оленята, неуклюже проворные, озорные. Вдруг охотница заметила след. Она ступает по нему, повторяя в интонациях своего танца шаги девушки.

Охотники догоняют путников, и занавес, сходясь, закрывает скульптурную движущуюся группу. В поднятой руке якута — сокровище, отнятое геологами у тайги.

Финал символичен. Советские композиторы и хореографы, ища подступы к образу современника, обращались к истории, опирались на выдумки сказок, пробовали силы на сюжетах большой литературы. Здесь им помогали структурные формы сложного содружества музыки и танца, отобранные классиками хореографии. Но формы эти обнаруживали несостоятельность, коль скоро дело касалось современности. Словарь старых мастеров с переменным успехом и сегодня обслуживает волшебные перипетии сказок и романтические ситуации литературных сюжетов, Но их лексика сразу же теряет свое поэтическое воздействие, если ей пользуются для обрисовки событий и характеров, рожденных нашим временем.

Психологическая правда обычно уступает тут перед правдой факта, которая переводилась на язык бытовой пантомимы. Танец выполнял побочные задачи. Он не вел действие, а лишь сопровождал его, не объяснял характеры, а возникал по поводу обстоятельств. И всегда некстати оказывались «прорывы» композитора и хореографа к переживаниям и диалогам героев, выраженным танцевально, так как сами эти танцевальные формы отдавали вчерашней условностью.

Путь всякого искателя всегда сложен. Все же наука сегодня быстрее идет вперед. Искусство

же, особенно искусство балета, слишком часто цепляется за свое прошлое, полагаясь на его нерасщепляемую прочность. Оно словно боится «догадаться», что душевный порыв современной героини не может быть передан средствами прошлого хотя бы потому, что сам этот порыв в существе своем иной... Художник, ощущающий современность, не может думать и творить в формах искусства другой исторической эпохи.

Сегодня, на наших глазах, идет процесс создания новых выразительных средств. Меняется линия арабеска, смещается угол прыжка, перестраивается ритм вращений. Движение, открытое спортсменом, отработанное акробатом, внезапно вплетается в танцевальный пассаж, изменяя его характер, складывающийся десятилетиями.

Воздействие внешних форм жизни на образное мышление хореографа не различимо в сплаве условных форм музыкально-хореографической образности.

Ценность этой образности в другом — в точности, с какой показана психология героя, живущего впечатлениями не только реальной, но и современной действительности.

И музыкально-хореографическая поэма о геологах — еще один шаг балетного театра, приближающий его к постижению характера современности.

Это подтвердила премьера. Зритель понял и принял балет.

П. Пичугин

«Куба — любовь моя»

«Барбудос» спускаются с гор. Не сегодня — завтра они будут здесь, в маленьком портовом городке Карибского моря. Их ждут — одни со страхом, большинство с нетерпением, хотя об этом пока нельзя говорить громко: полицейские и сыщики снуют повсюду. Но разве можно ждать в бездействии, когда победа придет сама, если ты настоящий кубинец и в груди у тебя бьется мужественное сердце? Рауль и его товарищи знают, что в порт прибыл пароход с грузом оружия. Ни один автомат, ни один патрон не должен попасть в руки приспешников Батисты. Оружие нужно доставить «барбудос». Но как это сделать?

С этого начинается знакомство зрителей и слушателей с героями нового спектакля Московского театра оперетты «Куба — любовь моя».

О людях героического острова, о патриотах-подпольщиках, тех, кто рискуя жизнью, готовил освобождение родины от тирании, о том, как самоотверженно помогали им верные друзья, о том, как в сердца главных героев — Рауля и Делии — вошла большая, настоящая любовь, и о том, как победно спустились с вершин Сьерра-Маэстра солдаты Кастро, рассказали либреттисты В. Есьман и К. Крикорян и композитор Р. Гаджиев.

Это определяет основной тонус спектакля, оптимистический, жизнеутверждающий. Его романтика возвышенна, ибо это романтика борьбы, подвига. Отсюда героическое начало, носителями которого выступают прежде всего Рауль и его товарищи — жизнерадостный, порывистый Карлос, немногословный широкоплечий Маноло и рассудительный Фернандо. Их только четверо? Конечно, нет. Вместе с ними смелые и находчивые девушки из кафе, «возглавляемые» неутомимой и изобретательной Кармен. Именно они помогли подпольщикам добыть полицейские мундиры. Кто еще с ними? Разумеется, те, кто на последние гроши покупают «облигации свободы», — ведь они знают, что для борьбы нужны деньги. А тот посетитель кафе, как видно простой рабочий, который жадно читает листовку, возвещающую скорый приход повстанцев, — разве он не готов сам взять в руки карабин? А женщина с ребенком, перед самым носом полицейских спрятавшая в детскую коляску автомат, оброненный подпольщиками при похищении оружия? А толпа горожан, непочтительно хохочущая при виде обезглавленной статуи «великого президента»?..

Так постепенно, от картины к картине, все отчетливее, ярче вырисовывается главный герой спектакля — народ Кубы, жизнерадостный, вольнолюбивый, самоотверженный и бесстрашный в борьбе за счастье родины. Отряды «барбудос», вступившие на площадь и смешавшиеся с ликующими горожанами, — удачный финаль-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Разлив» 7

- Партия и искусство 19

- «Кружевница Настя» 27

- «Дороги дальние» 34

- «Героическая поэма» 38

- «Куба — любовь моя» 42

- «Шакунтала» 47

- Симфоническая опера 51

- Радости и огорчения 55

- Рассказать о Советском Урале! 58

- Мысли о советском балете 61

- Вместе с композитором 67

- Преодолеть заколдованный круг 72

- Несколько слов о педагогах 74

- Ближе к современности 75

- Частные меры не помогут 79

- Шекспир и музыка 81

- Это звучало в шекспировском театре 85

- Еще раз о «Ромео» 89

- Поет Шапошников 92

- Письмо из Лондона 94

- «Сон в летнюю ночь» 96

- О моем великом соотечественнике 97

- Из отечественной музыкальной шекспирианы 98

- Евгения Мравина 100

- Из воспоминаний 106

- Страничка мемуаров 107

- «Игрок» С. Прокофьева 108

- Гилельс играет в Свердловске 110

- Комитасовцы 111

- Вокальные вечера 112

- Наш друг 115

- Чешский квартет 116

- Альтисты и арфисты 116

- Там, где учился Ленин 118

- Берлинский дневник 124

- «История музыки в иллюстрациях» 128

- Любимый народом 129

- «Катерина Измайлова» в Лондоне 130

- Африканская симфония 132

- «Говорящие барабаны» 139

- В секретариате Союза композиторов СССР: Одна цель, один путь 142

- Страницы живой истории 146

- Опера и время 148

- Наши юбиляры. В. И. Музалевский и Н. И. Платонов 151

- Хроника 153