ный образ, символ единства народа и революции.

С теми, кто неустанно приближает час освобождения, неразрывно связана судьба еще одного — центрального — персонажа спектакля. Это Делия, дочь богатого сахаропромышленника Монтесиноса.

Что заставляет Делию связать свою судьбу с судьбой революционеров-подпольщиков? Только ли любовь к Раулю? Нет. Делия прежде всего любит Кубу. Пусть поначалу это еще просто естественное для каждого человека чувство привязанности к земле, где он родился и вырос (вспомним арию Делии в начале первого акта, ее неподдельную радость встречи с родиной после долгой разлуки). Делия меняется постепенно, под влиянием дружбы с Раулем и его друзьями. В финале первого акта она лишь невольно, в силу случайно возникшей ситуации, спасает Рауля. В сцене на набережной (второй акт) Делия еще колеблется, опасаясь за своего отца. Но в третьем акте, отправляясь с револьвером в кармане к начальнику полиции Сарабанде, она уже отчетливо сознает, на что и во имя чего она идет. Перерождение Делии — и в этом большая удача прежде всего композитора и исполнительницы (Т. Шмыга) — показано как перерождение внутреннее. Поэтому оно убеждает, и зритель верит ему. 1 Да и самое лирическое начало пьесы, связанное с Раулем и Делией, приобретает в силу этого более глубокое содержание. Ведь и для Рауля любовь к Делии неотделима от любви к отчизне. Не случайно его ария, в которой он впервые открывается Делии (финал первого акта), начинается словами: «Я верный сын моей любимой Кубы».

Кто представляет в спектакле противоположный лагерь?

Это отец Делии Монтесинос, один из тех, кто оплачивал за счет награбленного богатства наемные штыки, поддерживавшие режим Батисты. Это начальник полицейского управления Сарабанда (о нем особо). Это еще ряд эпизодических персонажей: Фахардо — секретарь Монтесиноса, мэр города, полицейские. Все они, за исключением Монтесиноса (о нем также особо), решены преимущественно в откровенно комическом, отчасти сатирическом, плане.

Итак, лирика, романтика, героика — с одной стороны.

С другой — сатира, комизм, шарж.

...Вот среди ярко разодетой толпы, встречающей на набережной причаливший пароход, Рауль с товарищами распространяют «облигации свободы»:

Покупайте, покупайте облигации свободы,

Покупайте все, кто хочет видеть родину счастливой.

Здесь же, на набережной, происходит первая встреча Рауля и Делии, только что вернувшейся из Европы на родину. Далее решенная в остро сатирическом плане картина «торжественно-помпезного» открытия памятника президенту и сразу же следом один из наиболее волнующих эпизодов спектакля — похищение патриотами оружия (картина «Погоня»), а за ним опять лирическая сцена Рауля и Делии (финал первого акта). По такому принципу эмоционального контраста строится весь спектакль.

Линия Рауль — Делия образует основной план драматургии пьесы. Здесь исключительно активную, действенную роль играет музыка, эмоционально яркая, запоминающаяся.

Музыка вообще занимает в спектакле очень большое место. Здесь есть не только арии, куплеты, дуэты, ансамбли, хоры (к слову сказать, в пьесе нет почти ни одного персонажа вне музыки), но и чисто симфонические фрагменты. При этом, что очень важно, пожалуй, нигде музыка не производит впечатления подчиненного, вставного элемента. Она органично включается в действие, служа средством характеристики персонажей и ситуаций; а порой и определяет характер и развитие событий.

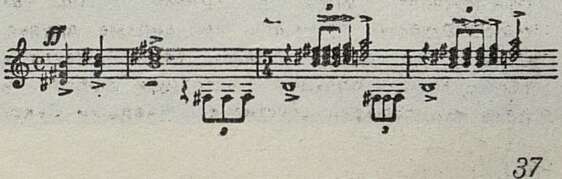

Последнее обусловлено введением в музыкальную ткань пьесы развитой системы лейтмотивов. Большая часть их «экспонируется» уже во вступлении, другие появляются позже, «своим чередом». Отмечу прежде всего начальные «фанфарные возгласы», открывающие действие. Этот яркий, легко запоминающийся лейтмотив, состоящий из трех восходящих мажорных трезвучий, — своеобразная «музыкальная эмблема» спектакля. Он сразу вводит слушателя в общую романтически приподнятую атмосферу происходящего:

Нотный пример

_________

1 В этом отношении скоропалительное «превращение» сержанта Хосе в революционера выглядит куда менее убедительным, чтобы не сказать наивным. Ведь этот, безусловно, славный парень волею авторов очутился в столь незадачливой ситуации, что у него попросту не оставалось иного выхода. «Тебя ведь все равно повесят за то, что ты проворонил памятник президенту», — примерно так (опять-таки по воле авторов) простодушно говорит ему Кармен, тем самым предлагая своему другу — объективно — попросту выбрать из двух зол меньшее.

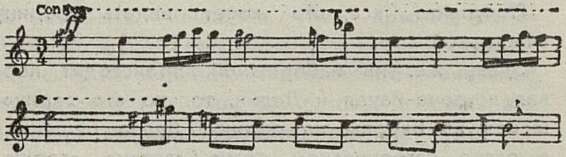

Следующую тему можно назвать «лейтмотивом подпольщиков». Она также звучит уже во вступлении, а затем появляется в наиболее напряженных, драматически острых эпизодах, связанных с подпольной работой Рауля и его товарищей. На этой теме построена, в частности, развернутая симфоническая картина «Погоня», она же сопровождает Рауля, скрывающегося от преследования полицейских в комнате Делии:

Нотный пример

Особую роль играет лейтмотив хора «Клятва». Впервые он появляется в самом начале действия, когда Рауль и его товарищи узнают о прибытии в порт груза оружия. Здесь эта тема (в квартете) звучит еще негромко, сдержанно: это клятва только четырех друзей. Во втором акте, в сцене Рауля и Делии на набережной (Рауль говорит Делии о страданиях народа и о приближающейся революции), «Клятва» звучит за сценой, постепенно нарастая, подобно набату, до могучего fortissimo, в то время как на фоне отдаленного багрового зарева наплывом возникают гигантские силуэты «барбудос». Это уже присяга народа, взявшего в руки оружие. В третий раз она (снова за сценой) раздается в тот момент, когда Делия бросается к раненому Раулю. И становится ясно, что теперь это клятва самой Делии, уже связавшей свою судьбу с судьбой Рауля и его товарищей, с судьбой революции. И как логическое завершение этого образа-символа — общий хор «Клятва» в финале спектакля, и запевает ее Делия:

Нотный пример

Из других музыкальных тем особенно запоминается песня-хор «Поет Карибское море», которой начинается спектакль. Ее плавную, широкую, своеобразного ладового колорита кантилену следует, на мой взгляд, отнести к числу наиболее удачных мелодических находок композитора в этом спектакле. Любопытно отметить, что в дальнейшем (второй акт) эта тема трансформируется в пачангу.

Кстати, о пачанге и вообще о музыкальном couleur local.

Естественно, что скрупулезный этнографизм не только не уместен в оперетте, но и губителен для нее, и Р. Гаджиев поступил совершенно правильно, отказавшись от прямого цитирования и использовав в оперетте лишь наиболее общие — преимущественно ритмические — элементы народной кубинской музыки (отмечу, в частности, широкое применение очень распространенных на Кубе ритмических формул «синкильо» и «конга»). Но что вызывает решительное возражение — это воспроизведение в механической записи (через репродукторы) подлинной кубинской музыки в хореографической сюите второго акта. Прежде всего эта музыка ощущается как резкий стилистический диссонанс. Кроме того, «слуховое переключение» с оркестра на магнитофон (не говоря уже о том, что оно попросту неприятно) еще более подчеркивает «интермедийный», «вставной» характер этой чрезмерно растянутой сюиты. Не лучше ли было бы вообще отказаться от этого танцевального дивертисмента, лишь тормозящего развитие сюжета и отвлекающего внимание? Неужели нужно всерьез доказывать, что все, что не диктуется логикой развития действия, художественной необходимостью, является в спектакле лишним? Ведь эта внешне эффектная сцена, словно специально рассчитанная на аплодисменты наиболее невзыскательной части публики, — явная уступка худшим традициям вековой давности 1.

— В оперетте без этого нельзя, — скажут иные.

Нет, можно. И не только можно, но и должно. И вообще, что «можно» и что «нельзя» в оперетте?

Есть законы жанра, постоянно и органически присущие ему признаки и условности. И есть штампы — механическое перенесение на современную сцену канонов и традиций, сложившихся в иную эпоху, в ином общественном и художественном «климате». Подобные штампы особенно нетерпимы в таком спектакле, как «Куба — любовь моя», где сделана заявка на решение большой и принципиально новой, с точки зрения привычных представлений о жанре оперетты, темы.

_________

1 Вероятно, возможно и «компромиссное» решение, например одновременное — вторым планом — совмещение с карнавалом какого-либо отрезка основной сюжетной линии пьесы. Может быть, режиссеру стоит подумать об этом.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Разлив» 7

- Партия и искусство 19

- «Кружевница Настя» 27

- «Дороги дальние» 34

- «Героическая поэма» 38

- «Куба — любовь моя» 42

- «Шакунтала» 47

- Симфоническая опера 51

- Радости и огорчения 55

- Рассказать о Советском Урале! 58

- Мысли о советском балете 61

- Вместе с композитором 67

- Преодолеть заколдованный круг 72

- Несколько слов о педагогах 74

- Ближе к современности 75

- Частные меры не помогут 79

- Шекспир и музыка 81

- Это звучало в шекспировском театре 85

- Еще раз о «Ромео» 89

- Поет Шапошников 92

- Письмо из Лондона 94

- «Сон в летнюю ночь» 96

- О моем великом соотечественнике 97

- Из отечественной музыкальной шекспирианы 98

- Евгения Мравина 100

- Из воспоминаний 106

- Страничка мемуаров 107

- «Игрок» С. Прокофьева 108

- Гилельс играет в Свердловске 110

- Комитасовцы 111

- Вокальные вечера 112

- Наш друг 115

- Чешский квартет 116

- Альтисты и арфисты 116

- Там, где учился Ленин 118

- Берлинский дневник 124

- «История музыки в иллюстрациях» 128

- Любимый народом 129

- «Катерина Измайлова» в Лондоне 130

- Африканская симфония 132

- «Говорящие барабаны» 139

- В секретариате Союза композиторов СССР: Одна цель, один путь 142

- Страницы живой истории 146

- Опера и время 148

- Наши юбиляры. В. И. Музалевский и Н. И. Платонов 151

- Хроника 153