рисованных на декорации скал, доставал из-за пазухи образец горной породы и жестами показывал глубину залегания. В конце речи он делал несколько плясовых «па», а нетанцующие геологи похлопывали его по плечу и всплескивали ладонями.

Кажется, что это было невозвратно давно. С тех пор юноша-ваятель вышел из малахитовой шкатулки на сцену, чтобы в танце-мечте рассказать о вечной битве с природой человека-творца; герои «Берега надежды» в согласных танцевальных движениях ставили паруса, плели рыбачью сеть, а один из них в танце летел через море. Музыкально-хореографический образ, рожденный этим полетом, был многозначен: пенные валы вздымались до неба, силы героя то иссякали, то прибывали, где-то за горизонтом любимая плакала, ждала, порывалась вслед за чайками. В «Ленинградской симфонии», в трагических обобщениях музыки и танца вырастали образы воинов, разящих, гибнущих, но в гибели находящих бессмертие.

В этих балетах связь музыки, танца и живописи заявила о себе иначе, чем раньше. Словно стирались грани, и каждое из искусств, становясь в особую зависимость от других как будто теряя в правах, на самом деле обретало свободу.

Потери несла иллюстративность, предметная однозначность: всамделишные пейзажи и детально обставленные интерьеры, где действующие лица жили уютно до того опасного мига, когда героиня вставала на пальцы или с разбега кидалась на руки героя... Это действительно пострадало при встрече балетного действия с обобщенной программно-симфонической образностью.

Зато сама эта образность обнаружила гибкость и силу почти всеобъемлющую в области «жизни человеческого духа».

«Героическая поэма» — важный шаг вперед в наступательном движении нового на советской балетной сцене. Ее авторы: композитор Н. Каретников, художник Э. Стенберг, хореографы Н. Касаткина и В. Василев — молоды. В сущности, это — второе поколение, подхватывающее эстафету.

То, что достигнуто раньше, не растворено в подражаниях, а подвергнуто самостоятельной, смелой разработке.

Декорации «Героической поэмы» близки декорациям С. Вирсаладзе для «Каменного цветка». Как и там, в раме темных нейтральных сукон сменяется живописный фон картины, но прием другой. События «Каменного цветка» происходят то среди уральских гор, то в избе, то на ярмарке. Место действия «Героической поэмы» — тайга. Потому в трапеции, прорезанной на черном бархате, то движутся, то останавливаются, окружая героев, образы непокорной природы. Словно в кинообъективе видим мы тяжкий переход через скалы и пропасти, по трясине, мимо уходящих ввысь гигантских стволов.

Вот красноватые отсветы упали на хоровод сосен. Как из бездонного колодца смотришь на очерченное их вершинами небо. Отсветы вспыхивают пожаром. Память подсказывает: где-то уже было такое. Ну конечно, в фильме М. Калатозова «Неотправленное письмо»...

Тема балета и фильма одинакова. Но в фильме хозяйничал хотя и опоэтизированный, но натурализм. Стены огня шли по тайге, сближались, окружали, заслоняли героев от зрителя. Потом контрастно наставала зима. По белой равнине, под мертвым негреющим солнцем двигались черные силуэты изыскателей. Их цепь постепенно редела. В финале ледоход выносил к людям последнего путника. И хотя героя этого играл И. Смоктуновский, даже ему авторы не дали показать «человеческое в человеке».

Для авторов фильма мастерски снятые кадры тайги стали едва ли не главными. Для авторов балета декорация всего лишь условный фон, еще условней костюмы. Трико, настолько же обычное теперь, насколько обычны были газовые туники для персонажей XIX века, открывает танцу простор, но и требует точности линии, безошибочного отбора движений. И подобно тому, как в XIX веке только деталь намекала на национальность или род занятий героя, так здесь приблизительно достоверны майки юношей — красновато-коричневая и ярко-красная, зеленый свитер девушки...

Трое появляются один за другим. Их ход подсказан музыкой, в которой слышны трудное дыхание, медленная, мерная поступь идущих издалека. Так возникает тема подвига, разработанная композитором в разных планах, но лежащая в основе всех эпизодов балета.

Возможно, в самостоятельном изложении, тематическое однообразие музыки воспринималось бы как мелодическая бедность, а ее пафос мог бы показаться не столько обобщенным, сколько общим, последнее же маршевое проведение темы в финале, пожалуй, разочаровало бы. Но в единстве с танцевальным действием вариационные повторы обретают особое качество.

Тема изменяется в ходе событий, появляясь как бы в разных обличьях. Она звучит то прерывисто, задыхаясь, когда геологи попадают в грозу, то поникает, когда, усталые, они теряют

надежду, то наполняется интонациями радости, когда найден драгоценный минерал, то трагически разрастается в сцене пожара и растворяется в плаче о погибшем... Вместе с тем, сохраняя свою основу на разных этапах пути, она позволяет хореографам показать сплоченную волю героев, притом что характеры их различны и силы неравны.

Именно в сплетении и соподчинении развитых музыкальных и хореографических форм рождается сложный симфонизм балетного театра современности.

Итак, герои идут друг за другом, держа руки у плеч, словно подложив их под лямки походных мешков. Кажется, путники продираются сквозь густую чащу тайги. Тот, кто сильней и опытней (Ю. Владимиров), прокладывает курс, поддерживает бодрость в других. Любопытство второго (В. Кошелев) быстро сменяется усталостью. Девушка (Н. Сорокина) хрупка, а гибкие движения где-то хранят упрямство, женственное, но неодолимое упорство...

Каждый «голос» пластического трио звучит самостоятельно, то вырываясь вперед, то затихая, то перекликаясь с другими. Хореографы свободно пользуются пространством, скрещивая на громадной сцене горизонтали и вертикали своей зримой музыки. Они делают ставку на виртуозность и выносливость исполнителей. Танец Н. Сорокиной, поверенный «алгеброй техники», вполне гармоничен. Это умный танец современной танцовщицы, ставящей новые «рекорды» поэтической выразительности.

Хореографы Н. Касаткина и В. Василев не забывают и того, что младший брат музыки, балет, в то же время — зрелище. В условном, виртуозном танце они ведут героев через события, в которых выковываются характеры.

Тревожно метнулась, стала сбивчивой до того мерная «поступь» оркестра. Косая сетка дождя «хлещет» по плечам и спинам героев. Сместились линии танца. Теперь каждый прыжок, каждый поворот — или уступка свирепому ветру, или встречный бросок. С затишьем силы сдают. Упала девушка. Остановился второй геолог. Присел на корточки первый, устало уронив голову и руки. Позы намеренно обыденны, дисгармоничны: танец, воля к победе, иссяк, и вот-вот оборвется музыка...

Вдруг присевший что-то увидел, всмотрелся и... упруго вскочив, поднял руку с сокровищем, невидимым и все же столь явно обретенным. Может быть, художнику следовало дать здесь ослепительный свет. А может быть, хореографы правы, доверяя магии своего искусства. Танцовщик опоясывает сцену цепочкой акробатических прыжков, когда тело, словно не касаясь пола, распластывается в воздухе.... В прыжках, но совсем иначе выражен восторг второго юноши. Он как бы парит, кружа на одном месте, радуясь, дивясь... И ликующей песенкой проходят танцевальные фразы девушки.

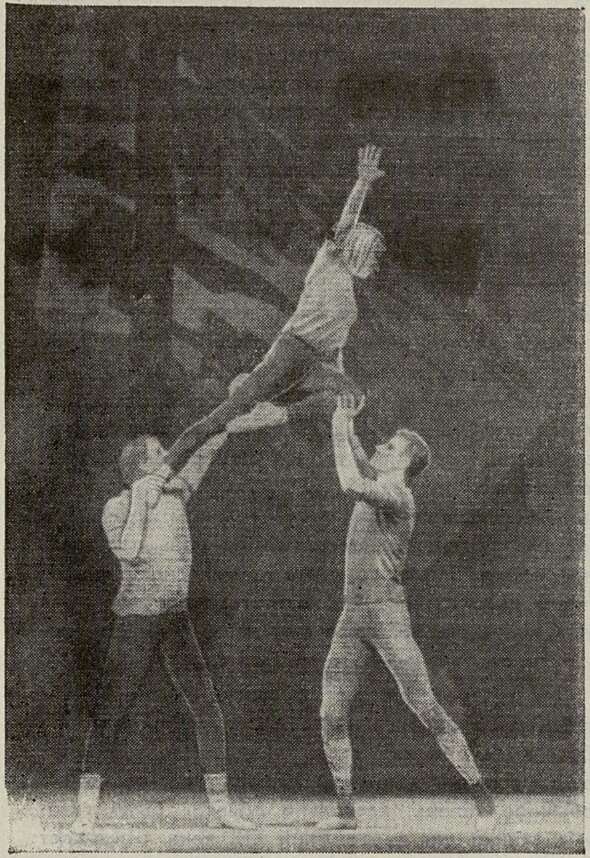

Условный контекст танца снова перебила поэтичная бытовая подробность. Девушка развязывает платочек, и ее волосы рассыпаются по плечам. Она поправляет их жестом беззащитным и женственным. О чем говорит этот жест? О том, что окончен путь? О чем напоминает? О доме, о простых и ласковых буднях?.. Из жеста вырастает певучее adagio, в котором танец троих особенно согласен и строен. Подобно adagio из балетов Чайковского, это вершина симфонического развития действия, позитивное утверждение музыкально-хореографической темы. Партия балерины главенствует здесь как голос солирующей скрипки. Исполнительница, подброшенная одним партнером, подхватывается другим.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Разлив» 7

- Партия и искусство 19

- «Кружевница Настя» 27

- «Дороги дальние» 34

- «Героическая поэма» 38

- «Куба — любовь моя» 42

- «Шакунтала» 47

- Симфоническая опера 51

- Радости и огорчения 55

- Рассказать о Советском Урале! 58

- Мысли о советском балете 61

- Вместе с композитором 67

- Преодолеть заколдованный круг 72

- Несколько слов о педагогах 74

- Ближе к современности 75

- Частные меры не помогут 79

- Шекспир и музыка 81

- Это звучало в шекспировском театре 85

- Еще раз о «Ромео» 89

- Поет Шапошников 92

- Письмо из Лондона 94

- «Сон в летнюю ночь» 96

- О моем великом соотечественнике 97

- Из отечественной музыкальной шекспирианы 98

- Евгения Мравина 100

- Из воспоминаний 106

- Страничка мемуаров 107

- «Игрок» С. Прокофьева 108

- Гилельс играет в Свердловске 110

- Комитасовцы 111

- Вокальные вечера 112

- Наш друг 115

- Чешский квартет 116

- Альтисты и арфисты 116

- Там, где учился Ленин 118

- Берлинский дневник 124

- «История музыки в иллюстрациях» 128

- Любимый народом 129

- «Катерина Измайлова» в Лондоне 130

- Африканская симфония 132

- «Говорящие барабаны» 139

- В секретариате Союза композиторов СССР: Одна цель, один путь 142

- Страницы живой истории 146

- Опера и время 148

- Наши юбиляры. В. И. Музалевский и Н. И. Платонов 151

- Хроника 153