нать о столь значительных годах своей биографии, да и нельзя упрекнуть их за это. Другие молчат о былой воинской славе. К ним принадлежит и Валайтис.

Письмо из Ивано-Франковска от А. Синицы, совпавшее с первыми исполнениями произведения Д. Кабалевского, открывает нам истоки мужественной простоты, которая так необходима для исполнения баритоновой партии «Реквиема» и которую с Валайтисом совсем не приходилось искать. И может быть, именно эта часть биографии певца, а не занятия с профессорами и с крупными маэстро уберегли Валайтиса от мелодраматизма, от наигранной позы, от легковесных внешних эффектов.

Я бы даже сказал, что сценическое поведение и самочувствие актера, сражавшегося на фронтах Великой Отечественной войны (а таких немало!), совершенно особенные. Причем особенность эта выражается не в смелости, не в апломбе (этого-то у них на сцене как раз и нет!), а в эмоциональной приподнятости и взволнованности.

Вспоминаю молодого бутафора в Театре им. Кирова, демобилизовавшегося после Великой Отечественной войны и освоившего в театре новую профессию. Я с ним разговорился по поводу осечки, которая до него часто случалась при выстреле в сцене дуэли из оперы «Евгений Онегин». Сначала он уверенно сказал: «Теперь осечки не бывает, потому что теперь здесь стою я». А затем, понизив голос, добавил: «Честное слово, брал Берлин, бил по рейхстагу из орудия прямой наводкой и был совершенно спокоен. А сейчас, когда надо дать один холостой выстрел за сценой, так прямо руки дрожат». И это была сущая правда. Когда люди мужественного и героического склада участвуют в творческом процессе, их эмоции проявляются с предельной открытостью.

Именно таков и Валайтис. Ему никогда не нуж но себя искусственно вздергивать, «нажимать на нутро»: все попадает в благоприятную, разрыхленную почву, если только композитор сам не сфальшивил.

Сорок лет — это еще далеко не юбилейная дата для оперного певца. В сорок лет еще рано углубляться в воспоминания и с воодушевлением рассказывать соседям по артистической уборной о своих былых успехах. Да Валайтису и не свойственна эта столь распространенная среди артистов черта.

От него надо ждать новых, еще более совершенных, еще более интересных работ. Убежден, что Владимир Валайтис этих ожиданий не обманет.

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ

Имени Шумана

В ноябрьские дни прошлого года саксонский город Цвиккау оделся в праздничный наряд. На его тихих улицах зазвучала многоязыкая речь; в лучшем отеле города «Вагнер» портье устало отвечал всем приезжим: «Номеров нет и не будет до 21 ноября». Повсюду флаги, плакаты, приветствующие гостей, в витринах магазинов — украшенные цветами портреты Шумана, издания его сочинений... Здесь, на родине великого композитора, в крупном промышленном центре ГДР с интенсивной музыкальной жизнью (оперный театр, симфонический оркестр, консерватория, концерты гастролеров, Дом-музей Шумана) состоялся Третий международный конкурс пианистов и вокалистов им. Шумана, в котором участвовали свыше 50 молодых музыкантов из 11 стран мира. Городские власти и организаторы конкурса постарались по мере возможности создать всем участникам благоприятные условия для подготовки к прослушиваниям. Жители Цвиккау проявили к конкурсантам, в частности к советским исполнителям, большой интерес и сердечность. Множество публики в концертных залах, теплые поздравления, слова участия, дружеские улыбки, трогательные подарки — все это помогало участникам, поддерживало их во время трудного соревнования.

Среди членов жюри конкурса вокалистов были К. Лаукс, председатель Шумановского общества ГДР, ректор Московской консерватории A. Свешников, Г. Златев-Черкин (Болгария), B. Джулеану (Румыния), К. Надашди (Венгрия), Л. Фигнер (ФРГ) и др. В жюри конкурса пианистов вошли Д. Цехлин (ГДР), П. Кадоша (Венгрия), Л. Енчева (Болгария), В. Кед-

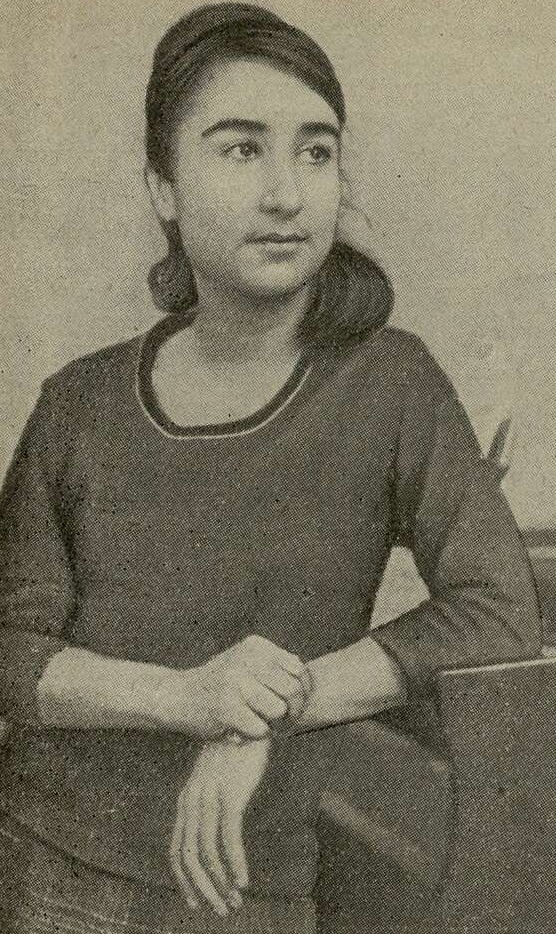

Нелли Акопян

ра (Австрия), Г. Пухельт (Западный Берлин), Э. Флинч — председатель Шумановского общества ФРГ, автор этих строк и др.

Наша «команда» состояла из вокалистов Т. Мелентьевой (студентка Ленинградской консерватории), Н. Афанасьевой, солистки Новосибирского оперного театра, студентов Московской консерватории Е. Исакова, (класс А. Свешниковой), Д. Королева (класс Г. Тица) и пианисток Н. Сусловой (аспирантка Л. Оборина), Т. Смирновой (класс Я. Зака) и Н. Акопян (класс Д. Башкирова).

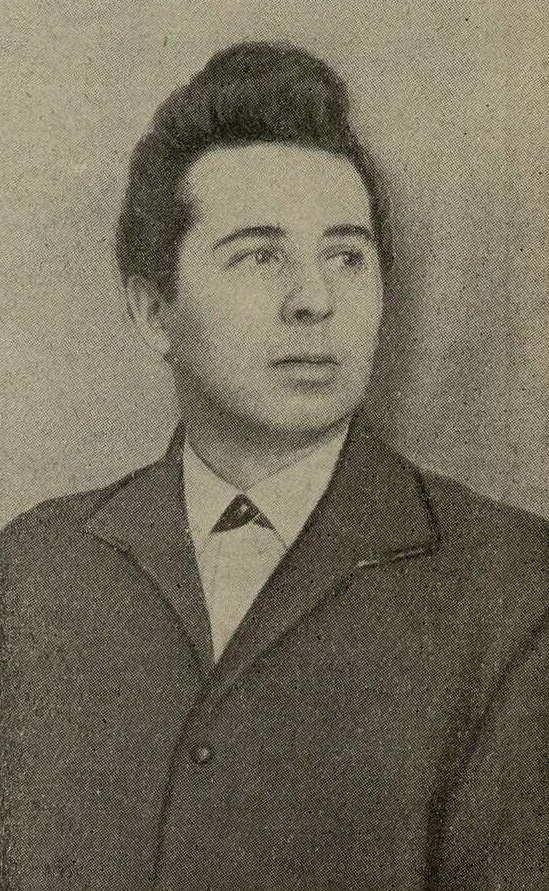

Конкурс вокалистов проходил в строгой, сдержанной обстановке — пожалуй, за оба тура ни разу не раздались аплодисменты. Небольшая, но сложная программа потребовала мастерства, концентрации волн, умения сказать многое за малый отрезок времени. Победителем (первая премия) стал баритон К. Стричек (ГДР) — обладатель высокой исполнительской культуры, прекрасный музыкант. Второй премии был удостоен Е. Исаков — певец с отличными природными данными и хорошими перспективами артиста скорее оперного, чем камерного плана. Третью премию получила Ф. Апельт (ГДР). Все участники второго тура получили дипломы.

Программа конкурса пианистов была интересной и насыщенной. Три тура включали два крупных сочинения Шумана, а также обязательные для всех пьесы «Ночью» и Этюд-каприс ля бемоль мажор (по Паганини), сонату Бетховена, произведение современного автора, Концерт ля минор Шумана.

Система оценок строгая, особенно на втором и третьем турах, — 25-балльная, с немедленной оценкой кандидата после его выступления. Участники соревнования показали хорошую, серьезную подготовку. Конечно, глубоко постичь стиль Шумана — трудная задача, для молодого музыканта, но конкурс его имени к этому обязывал.

Евгений Исаков

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За высокую партийность искусства 5

- Уважать культуру своего народа 10

- Праздники и будни 12

- Предлагают участники пленума 13

- Быть достойными учителями 17

- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22

- Умное мастерство 34

- Две обработки 36

- Патриотическая эпопея 38

- Таллинские впечатления 42

- Необходима реформа 47

- Преодолеть застой 49

- Воспитывать всесторонне 52

- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54

- Есть ли границы у жанра? 65

- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69

- Размышления после премьеры 71

- Вдохновение и мастерство 79

- Спасибо Вам! 81

- Владимир Валайтис 83

- На международных конкурсах: Имени Шумана 87

- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89

- Рядом с Держинской 93

- Играет Артур Шнабель 96

- В концертных залах 101

- От слов — к делу 110

- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113

- Второе призвание маршала 118

- Энрике Гранадос 122

- Курт Зандерлинг в Берлине 127

- Заметки о «Варшавской осени» 130

- Трагедия западногерманской культуры 132

- Тема обязывает 136

- Коротко о книгах 141

- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148

- Хроника 151