мiдоцвiти» Шамо, да и многих других произведений.

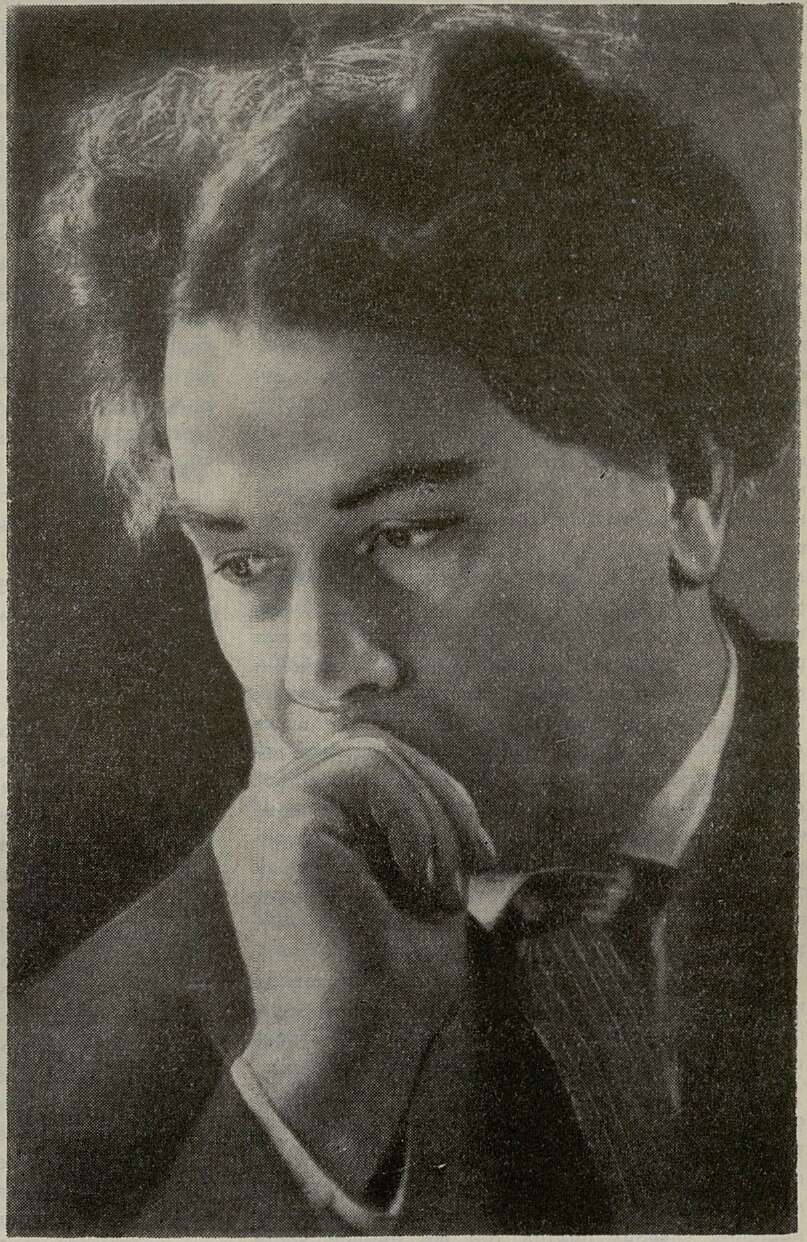

Романс Георгия Майбороды «Гаi шумлять» среди них особо привлекателен. Привлекателен не только потому, что композитор вслед за поэтом добивается удивительной силы выражения человека через природу и природы через человека, но потому также, что этим слиянием ярко передается полнота здорового оптимистичного мироощущения, и в этом смысле романс звучит по-особенному современно.

Однажды я сказал Георгию Илларионовичу, что считаю это сочинение настоящим маленьким шедевром, и спросил, как оно возникло. «Ну уж шедевр... — недоверчиво и недовольно ответил композитор. — Песня как песня... Написал — и все»... Он действительно, наверное, не помнил, как была создана эта музыка, будто подслушанная у голосов природы и естественно вылившаяся в нахлынувшем вдохновении.

Эти голоса слышны, по сути, во всем творчестве Георгия Майбороды. Чистая звукоподражательность, изобразительность, импрессионистская звукопись — все это совершенно чуждо ему. Просто природа — органичная часть его мироощущения, мыслей, чувств. «Как тронет смерть, когда трава, и облако, и ветер — все это жизнь моя!» — говорит он словами С. Щипачева в одном из романсов. Увядшие розы умирают, чтобы воскреснуть в его «закоханих пicнях»1 (элегия «Троянди» на слова В. Сосюры). Композитор мечтает, чтобы никогда не вяли лепестки расцветшего в его душе ландыша («Желание», слова В. Сосюры). Его лирический герой целует родную землю: «струджену й важку тебе приемлю, щоб ходити вiчно молодим» («Дивною i вiчно молодою», слова А. Малышко). Это лейтмотив вокальной лирики Георгия Майбороды. Он, дивуясь, любуется жизнью и поет песню, поет увлеченно, искренне и влюбленно.

Впрочем, такова и вся его музыка. Например, Вторая симфония, названная композитором «Ве-

_________

1 «влюбленных песнях».

сенней», привлекает прежде всего безыскусственной простотой, непосредственностью и искренностью лирических высказываний. Главная партия первой части — это же сама пробуждающаяся от зимнего сна земля, чьи «зовы» вдруг, как по волшебству, стали понятными человеку. Вторая часть (скерцо, в котором одни критики почему-то улавливают сумрачный колорит, а другие видят жанровые бытовые картины) представляется мне солнечным лучом, шорохи и звуки которого, если прислушаться, постепенно сливаются в мелодичную песню. И там, где композитор не пытается мудрствовать (как в финале симфонии), его музыка чистой лирической струей льется прямо к сердцу слушателя.

...Недавно студентка Уфимского авиационного института, любительница музыки Тамара Бурашникова, откликнувшись на одну из моих статей, написала мне: «Я очень хочу разобраться в современной музыке, но некоторые произведения можно слушать, по-моему, обладая лишь известной долей мужества и «терпения». И рассказала, как долго и упорно приходится ей по многу раз вникать в ту или иную музыку, чтобы постепенно ее понять. Чувствуется, что она действительно очень любит эти с трудом завоеванные произведения, но не меньше нравятся ей и те, что захватывают с первого раза. «Конечно, не всех советских авторов мне приходится брать с таким “боем”, — говорится дальше в письме. — Например, Вторая симфония Майбороды меня сразу очаровала: оказывается, можно и простым человеческим языком сказать что-то свое, очень задушевное и лиричное»...

«Простым человеческим языком... задушевное и лиричное» — так действительно написаны лучшие произведения Георгия Майбороды, завоевавшие популярность и признание слушателей.

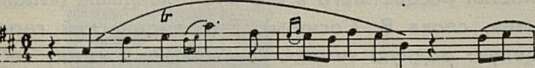

Свои впечатления, чувства, мысли Г. Майборода стремится выразить прежде всего мелодией — такова, пожалуй, главная особенность его творческой индивидуальности, такова сама природа его музыкального мышления. Характерна в этом отношении главная партия той же первой части Второй симфонии:

В творчестве Г. Майбороды немало таких мелодий-образов, обладающих большой выразительной силой и конкретностью. Удивительно скупыми и простыми мелодическими штрихами очерчены и обаятельно нежный характер Йолан в «Милане», и скорбно-величественный образ Матери в «Арсенале». Очень точны жанрово-мелодические характеристики эпизодических персонажей в обеих операх; мелодически образная конкретность отличает номера из музыки к трагедии Шекспира «Король Лир».

Во всех этих произведениях, даже сугубо инструментальных, мелодизм Г. Майбороды сохраняет ярко выраженную песенную, вокальную основу. В этом смысле он глубоко национальный композитор, выросший на почве украинской песенной культуры. Отсюда же приметная особенность Г. Майбороды: немногие из украинских (да и не только!) композиторов умеют писать для голоса так удобно, легко и выигрышно, как он; не случайно певцы любят петь в его операх. Жаль, правда, что иногда эффектная вокальность превращается у композитора в самоцель, нивелирует музыкальный образ, расслабляет драматургию.

Несправедливо было бы думать, что Г. Майборода вовсе не интересуется гармоническими, полифоническими, оркестровыми средствами выразительности. И здесь у него можно отметить интересные мысли и приемы. Однако подлинные находки композитора иного рода. Подобно неутомимому старателю, разрабатывает он пласты народной украинской песенности, современного музыкального быта и ищет драгоценные самородки новых, еще никем не слышанных мелодий. Это благородная задача — найти мелодию, которую слушатели полюбили бы и посчитали своей.

Художником создано немало сочинений в различных жанрах. Первый успех и признание принесла композитору — тогда еще студенту четвертого курса консерватории — драматическая поэма для симфонического оркестра «Лилея» (по поэме Т. Шевченко). Ее тепло встретили слушатели, высоко оценили профессионалы. «Очень ценные качества композитора-симфониста проявил в своей поэме “Лилея” Г. Майборода: у него есть широта дыхания, стремление к широким crescendo, к большим линиям», — писал, например, в журнале «Советская музыка» В. Шебалин. К драматическим образам обращается композитор и в ряде других произведений, прежде всего, естественно, в своих операх. Не чуждо ему и эпическое, героически монументальное (вокально-симфоническая поэма «Запорожцы», величественные хоры в опере «Арсенал»). И при всем этом он всегда остается лириком: о чем бы художник ни повествовал, какие бы образы ни воплощал в своих сочинениях, он всегда как бы сливается с изображаемым, говорит сам за него, давая широкий простор своим чувствам. Не потому ли

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 5

- Теория отражения и музыка 7

- Певец Украины 16

- Композиторы Дагестана 21

- Выдающийся просветитель-музыкант 26

- Новое в гайдниане 32

- Необходимы радикальные изменения 34

- Внимание и взыскательность 37

- Встреча с Вагнером 40

- Большой сибирский 46

- Двое молодых 54

- Гости с Иртыша 58

- Служение музыке 63

- Поэтичность и строгость 68

- Три лауреата 70

- Первый лидский 73

- Заметки о мастерстве 74

- Знакомство с певцом 81

- Контрабасист-виртуоз 82

- Имени Обретенова 83

- Горячность чувств 84

- Играет Огдон 86

- «Кларион Концертс» 88

- Творческая убежденность 89

- Друзья из Англии 90

- Призвание 92

- Песни Мексики, Бразилии, Кубы 95

- Расширять музыкальный кругозор 98

- Опера в концертном исполнении 101

- Внимание: русская частушка! 104

- …И творчески выполнять 106

- Возродить былые традиции 110

- Музыка, общество, «авангард» 112

- Выдающийся мастер современности 117

- Композитор рассказывает 122

- Пять вечеров в итальянской опере 128

- Е. К. Тикоцкий 138

- Ю. Н. Тюлин 139

- Л. А. Энтелис 140

- С. Ю. Левик 141

- Решения партии — в жизнь! 143

- Городу и селу 144

- Будет песня ульяновцам! 145

- «Шакунтала» 145

- «Рябиновое ожерелье» 146

- Хорошее дело 147

- Это будет в шестьдесят четвертом! 148

- Сердечно поздравляем! 149

- В Институте искусств 150

- Первый Северо-Кавказский 152

- Артистические удачи 153

- Интервью с любителем музыки 154

- Юбиляры — гости москвичей 155

- К статье «В Институте искусств» 156

- 50 лет успеха 158

- Ю. Григоровичу 158

- Памяти ушедших. И. И. Туски, Г. П. Фельдман 159

- Указатель статей журнала «Советская музыка» за 1963 год 160