Музыкальную драматургию объяснил сам Прокофьев: «“Паника”. Идея огромного крещендо и небольшого ускорения...» Взрывы и падения крещендо, взволнованный ритм, динамика и нарочито задуманный национальный колорит, здесь естественный, сообщают музыке марша драматический характер 1.

Было бы заблуждением понимать эту пьесу как «служебную» иллюстрацию к «бегу» египтян; «декоративности» не было и в самой пантомиме. В ней передавались события, связанные с вражеским вторжением.

Еще несколько номеров партитуры посвящено Египту, но в ином духе, в иных жанрах, их можно назвать развлекательными. Сюда относятся пленительная пьеса для арфы (№ 10 партитуры); ее исполняли Клеопатре, тоскующей в разлуке с Антонием, и явно «увеселительная» «музыка по случаю обеда» (№ 11 партитуры) в висячих садах царицы. Прокофьев пишет, что она «наивная по характеру. Флейты и гобой должны играть, будто они показывают свою виртуозность». По форме это небольшое танцевальное скерцо для солирующих флейт и гобоя очень прозрачного колорита, в национальном восточном духе; танцевальный ритм — у литавр, и вместе с ними слышны острые тихие удары большого барабана и легкое постукивание тамбурина.

Согласно Шекспиру, есть в музыке и «грубая, разгульная египетская» песня о Бахусе — «Вакхическая песня» (№ 10 партитуры), тоже танцевальная 1. Музыкальная структура песни «хитроумная». Прокофьев строит ее так, словно «обманывает» куплетность! А какой здесь веселый C-dur — особый, как всегда у Прокофьева.

Вокализ евнуха, пожалуй, самый коротенький из когда-либо написанных: 8 тактов. Томная, немного задумчивая мелодия, оригинально оркестрованная, и совершенно поразительный для таких размеров модуляционный план: непрерывное чередование минора и мажора в разных тональностях. Но «сжатость» тональных переходов не вносит беспокойства. Напротив, создает очаровательную игру светотени.

Музыкальную характеристику египетской царицы, созданную Прокофьевым, можно сравнить с живописными портретами человека, написанными художником в разные периоды его жизни. Время меняет черты, одни больше, другие меньше, но главное в облике сохраняется.

Прокофьев написал несколько музыкальных портретов Клеопатры к разным периодам ее жизни (к пьесе Шоу, поэме Пушкина и трагедии Шекспира). Композитор показывает развитие характера от встречи с Юлием Цезарем в 16 лет до ее кончины. Но лейтобраз — первая характеристика. Остальные — только вариации первой.

Обаятельный портрет юной Клеопатры — музыка к лирической пантомиме: шествие влюбленного Цезаря с египтянкой. Ремарка Шоу: «Они крадучись пробираются по пустыне. Лунный свет гаснет, горизонт снова зияет черной мглой». Лейттема Клеопатры покоряет песенным инструментализмом, всегда отличительным у Прокофьева. Неотразимая прелесть и обаятельность образа в самой мелодии. Но она светится и в оркестровых красках и в оттенках (dolcissimo, espressivo). «Мелодия со сдержанной негой», — поясняет в «Примечаниях» композитор.

Как всегда в своих лирических страницах в «человечнейших интонациях», Прокофьев, по верному наблюдению Асафьева, «человек... едва ли не принципиально-пуританской душевности» 2. И в этой лирической музыке та же черта: «сдержанность».

_________

циям непосредственных столкновений египтян с римскими легионами, появляется в новом варианте. Вместо тритона у литавр септима. Так происходит в «Диком римском марше» (№ 7 партитуры), в трагической сцене после убийства египтянина Потина (№ 14 партитуры) и в «египетском» военном сигнале (№ 35 партитуры). Правда, в сигнале оба лейтмотива звучат одновременно: дробь литавр — четырехдольный ритм и тревожная труба (Es’ный корнет) в триольном ритме.

1 В своеобразии инструментовки этого номера нет ни изощренности, ни «декоративности», как думает И. Нестьев, утверждающий, что «...музыка для одних ударных, допустимая как декоративный элемент в спектакле, производит антихудожественное впечатление в концертном зале». (И. Нестьев. «Прокофьев», Музгиз, М., 1957, стр. 270). Это неверно по сути. Намерение композитора применить восточный колорит вполне оправдано данной темой, местом действия. Художественное совершенство пьесы не вызывает сомнений.

Не производит же антихудожественное впечатление поэтичнейшая восточная танцевальная музыка для одних ударных. И в классической инструментальной, а не театральной музыке есть примеры, когда солирующим ударным инструментам придана самостоятельная роль драматического характера. Вспомним тревожное тремоло-соло малого барабана в увертюре Обера к опере «Фра-Диаволо» в течение 11 тактов, настораживающее слушателя, как бы подготовляющее к драматическим событиям. А роль малого барабана в «Болеро» Равеля — разве декоративный штрих? А короткий эпизод солирующих ударных в «Испанском каприччио» Римского-Корсакова? Или драматическая роль ударных в сонате Бартока для двух фортепиано и ударных?

1 Она же повторяется как инструментальный номер для танцев (№ 18 партитуры).

2 Б. В. Асафьев. «Сергей Прокофьев», журнал «Советская музыка», 1958, № 3, стр. 46.

Пьеса начинается «шагами» Цезаря (четыре такта до появления лейттемы Клеопатры и дальше все первое предложение). Опять Прокофьев дает меткую характеристику героя в его поступи: влюбленный Цезарь, совсем не величественный, идет «крадучись»; «играть с элегантной ритмичностью, с ударом на первую долю такта», — написано в авторской ремарке. «Шаги» уложены в три четверти, из которых две последние, «острые и короткие» («без удара»), должны придать «элегантность».

Ритм темы Клеопатры, то синкопированный, то с акцентом на сильной доле, пунктированный, явно не совпадает с размеренностью «шагов» Цезаря, который лишь изредка подчиняется капризному ритму спутницы.

В средней части пьесы, очень сжатой (всего 11 тактов), — наибольшая мелодическая напоенность. Сладостно напевная тема звучит в разных тембрах: первые скрипки, флейты, кларнет. Все играют molto espressivo. Вступает в свои права реприза, правда потеряв пять вступительных тактов. «В конце сойти на нет, не замедляя темпа», — пишет Прокофьев. Тонического утверждения нет. Цезарь и Клеопатра все еще идут по пустыне. Мы уже не видим их...

После отъезда Цезаря в Рим (новый период жизни Клеопатры), оставшись одна, царица томится тоской. Семь лет ждет встречи с Антонием. К этим годам ее жизни относится «страшное сказание древности», «столь поразившее» Пушкина, воплощенное в его гениальной поэме («Египетские ночи»); а затем поэт снова вернулся к «анекдоту древности» в новой повести («Мы проводили вечер на даче...», 1835 год). В ней он описал великолепной прозой «пиршества в садах царицы египетской» и там же в новых стихах приоткрывает тайну ее смятенности:

О чем она грустит?

…

Всечасно пред ее глазами

Пиры сменяются пирами —

Постиг ли кто в душе своей

Все таинства ее ночей?..

Вотще! В ней сердце глухо страждет —

(Она) утех безвестных жаждет —

Утомлена, пресыщена,

Больна бесчувствием она...

Эти строки, особенно последние четыре, можно поставить эпиграфом к музыке Прокофьева. В пяти вариациях лейтобраза смятенность чувств, резкие взрывы страсти, вспышки настроений «пресыщенной», «больной бесчувствием» Клеопатры. Драматическое развитие музыки — в строгом соответствии с драматическим развитием по-

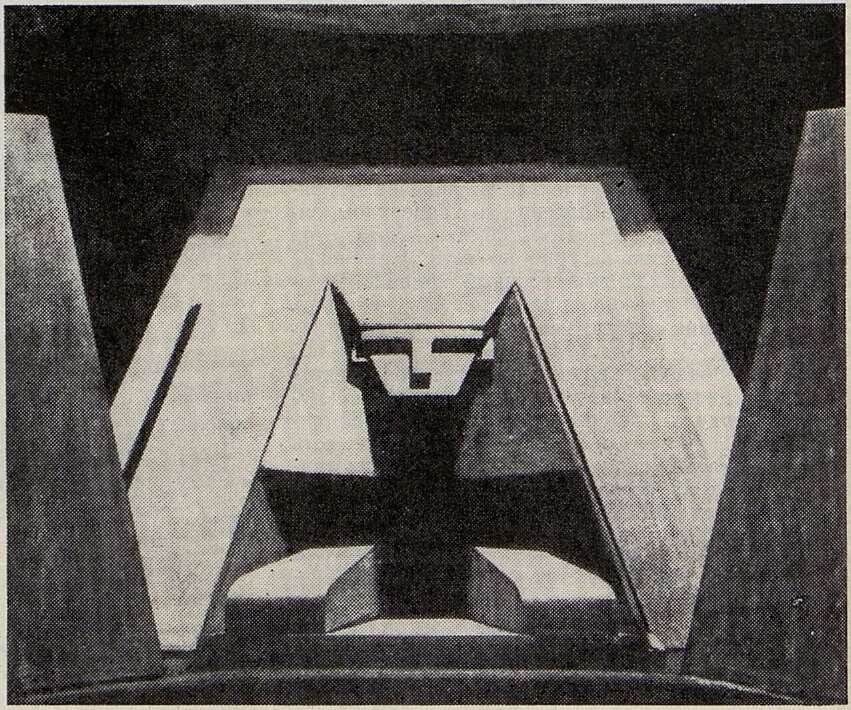

«Сфинкс»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Великий форум женщин земли 5

- Это нужно живым 13

- Знакомьтесь: молодость! 18

- Глубоко, оригинально 25

- Мысли о симфонизме 27

- Рождение песни 31

- Опыт художника 34

- Собиратель русских песен 37

- «Египетские ночи» 40

- «Муза и мода» 48

- Из воспоминаний о Танееве 54

- У нас полюбили «Турандот» 59

- «Святоплук» на русской сцене 63

- Заметки об исполнительской критике 65

- Бурный талант 69

- В расцвете творческих сил 71

- Молодые певцы Свердловска 72

- Большой успех советских скрипачей 75

- Рассказ рабочего 77

- Кира Леонова 82

- Гости из Башкирии 83

- Фортепианные вечера 84

- Лорин Маазель в Москве 87

- Органисты из Чехословакии и ГДР 88

- С песней по штатам Мексики 90

- Маленький театр песни 91

- В жизни раз бывает... 95

- 38. Виноградов В. Об одной живой традиции 97

- На целине 102

- Пять лет спустя 105

- В праздник и будни 107

- Сделать предстоит многое 111

- Хочется верить 112

- Наше общее дело 113

- Братская встреча. В борьбе за высокие идеалы 115

- В музыкальном Бухаресте 121

- Фестиваль современной музыки в Загребе 125

- Рабочие песни негритянского народа 129

- Оружие в борьбе 132

- В защиту человеческого достоинства 134

- Письмо в редакцию 136

- Первый учебник сольфеджио 140

- Наследие ученого 141

- Наши юбиляры: Ф. М. Лукин 143

- Разные точки зрения 144

- Из иностранного юмора 146

- Музыка и… косметика 147

- Танец без движения 147

- Кто отгадает? 148

- «Уральская весна» 149

- Творческий отчет одесситов 151

- В гостях у автозаводцев 152

- Семинар молодых музыковедов 152

- [В гостях Л. Кулиджанов...] 152

- Для слушателей университетов культуры 153

- Они приняты в Союз 153

- Против конкурсомании 153

- Сердечно поздравляем! 154

- Накануне юбилея 154

- Сердечно поздравляем! [Юрий Васильевич Брюшков] 155

- Гости столицы. «Гопак» 155

- Два концерта, а надо бы один... 156

- Интервью с любителем музыки 157

- Интересный клуб 158

- Театр на колесах 159

- В помощь самодеятельности 159

- «Хотим слушать настоящую музыку!» 160

- Новые грамзаписи 160

- Музыка в фотографиях 161

- В двух часах езды 162

- Друг и соратник Ф. Шаляпина 163