Концерт прошел с большим успехом, который разделил вместе с дирижером отлично игравший оркестр. Мы ждем от дирижера Д. Ойстраха новых интересных программ, включающих большие симфонические полотна. Конечно, опасно «толкать» его на значительное расширение этой деятельности. (Не помешает ли это победному шествию одного из лучших скрипачей современности?!). Впрочем, Давид Федорович сам хорошо знает свои творческие возможности и, наверное, мудро распределит свои силы, никого не обидев: ни скрипача Ойстраха, ни дирижера... А мы будем ему горячо благодарны за все светлые и вдохновенные мгновения, которые он нам так щедро дарит.

Вл. Власов

Счастливого пути!

Как хорошо, что Театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко устраивает концерты своих солистов! Публика, посещающая спектакли, сможет составить себе более полное впечатление о любимых певцах, прослушав их и в концертной программе. А работа над камерным репертуаром обогащает диапазон оперного артиста, помогает шлифовать новые грани мастерства.

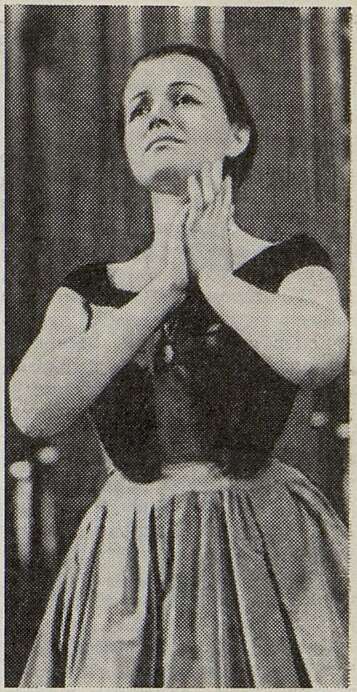

Недавно свой первый сольный концерт в Москве дала молодая артистка этого театра Галина Писаренко. Ее судьба сложилась очень счастливо: окончив Московскую консерваторию по классу Н. Дорлиак, она продолжает творческую дружбу со своим педагогом, и вся ее работа проходит под непосредственным наблюдением большого художника. В этом залог успеха певицы. Ведь вопросы совершенствования вокалиста во многом зависят от систематических занятий с педагогом. Это, к сожалению, у нас не осуществляется ни в театрах, ни в филармониях. Не имеющий опыта и репертуара, не привыкший к самоконтролю молодой певец зачастую развивается далеко не так успешно, как это могло быть при настоящей творческой помощи.

У Г. Писаренко небольшой, очень хорошо поставленный голос, ровно звучащий во всех регистрах. Основные качества певицы — красота тембра, умение владеть всеми оттенками звука, большая артистичность.

Программа концерта была составлена несколько пестро. Возможно, здесь сказалось желание всесторонне выявить свои актерские и вокальные данные, спеть основные, проверенные «козыри». С этой точки зрения можно понять артистку и сделать некоторую «скидку», говоря о ее вкусе и манере составления программы, в которой были Моцарт и Шуман, Пуччини и Варламов, Массне и Рахманинов, народные песни... Впрочем, оговорюсь, что каждое из этих сочинений было исполнено превосходно.

Что, как мне кажется, наиболее удалось Г. Писаренко как с вокальной стороны, так и в смысле выразительности? Это, конечно, «Песня разлуки» Моцарта, «Тихая любовь» Шумана, ария Маргариты из оперы Гуно «Фауст» и «сцена обольщения» из оперы Массне «Манон». Очаровательно и с большим чувством юмора была исполнена «на бис» русская песня «Ванечка, приходи!» и шотландская песня (на английском языке). Очень тепло прозвучал пленительный романс Глинки «Ах, когда б я прежде знала!» Мне только показалось, что его лучше было бы транспонировать на полтона или на тон ниже. Заодно отмечу излишние портаменто в романсе Римского-Корсакова «О чем в тиши ночей» и слишком короткие форшлаги в «Аделаиде» Бетховена.

У певицы безупречная дикция, особенно радует ее бережное отношение к тексту, проникновение в содержание ис-

полняемого. Каждый романс — это маленькая картина, живой мимолетный образ, который рисуется и тембровыми красками голоса, и дикцией, и выразительной мимикой. Работа в театре, безусловно, способствовала развитию новых черт дарования Г. Писаренко, но в известной степени привнесла и некую «театральщину», ненужную на концертной эстраде. Я имею в виду реверансы при поклонах, нарочитость в походке... Мне кажется, что основные качества, отличающие талант этой певицы, — красивая простота, искренность, какая-то необычность. Так стоит ли «приукрашивать» эти чудесные свойства?

На редкость интересно и содержательно провела свою партию пианистка Вера Шубина, настоящий мастер камерного ансамбля.

В итоге скажу, что получила большое удовольствие не только от концерта Галины Писаренко, но и от сознания, что на вокальном горизонте у нас появилась певица с такой яркой индивидуальностью. Счастливого творческого пути!

Наталия Рождественская

Письмо из Ленинграда

Новые произведения

В апреле у нас прозвучало несколько новинок советской музыки. В зале Капеллы были сыграны Симфоническая поэма А. Чернова и Концерт для фагота с оркестром Б. Савельева. Д. Башкиров в Большом зале филармонии познакомил ленинградцев с Сонатой Р. Щедрина, а молодой пианист Я. Гельфанд в Малом зале консерватории — с Четвертой сонатой Д. Толстого. В Малом зале филармонии был исполнен Фортепианный квинтет Н. Пейко при участии автора и квартета им. Бородина. Академический русский хор под управлением А. Свешникова привез в Ленинград хоровой цикл В. Салманова (на стихи Р. Гамзатова).

Поэма Чернова написана еще четыре года назад, но была показана лишь однажды в безафишном абонементном концерте одного из Дворцов культуры, и поэтому нынешнее исполнение можно считать первым «открытым». В музыке поэмы отразились впечатления от антивоенных книг Арагона, Хемингуэя, Ремарка и др. Поначалу хорал, звучащий сурово и многозначительно и воплощающий мысль о связи времен, о «вечном» характере важнейших жизненных проблем, затем образ мчащегося времени — изображение бегущего поезда, кстати ритмически и темброво осуществленное весьма своеобразно (особенно в репризном проведении). Далее идут две основные контрастные темы: лирическая, страстная — образ любви — и (несколько менее оригинальная) злая, воинственная, самоуверенная, воплощающая фашистский разгул. Темы эти (собственно говоря, это «листовские» преобразования одной темы) сопоставляются и развиваются таким образом, чтобы утвердить идею несовместимости, любви и войны, цветения и разрушения, надежд и смерти.

Поэма привлекательна сочетанием традиций и поисков. Интересно следить за сквозным лейтмотивным развитием (структура здесь нечто вроде двойных вариаций); свобода, «непредвзятость» развертывания формы сочетается с внутренней логичностью и компактностью. Хорош оркестр, раза два-три даже мысленно восклицаешь: «Как здорово и необычно это сделано!..» Но композитор поборол искушение преподносить слушателю эффектные букеты тембров в ущерб вещам гораздо более существенным. И исполнители (оркестр филармонии, дирижер — А. Янсонс) пренебрегли возможностью блеснуть выигрышными изобразительными деталями, предпочитая выявить содержание поэмы, тепло принятой слушателями.

Новым сочинением одного из старейших ленинградских авторов Б. Савельева завершается написанный им цикл из четырех концертов для основных деревянных духовых инструментов. Нечего доказывать, сколь необходим концертный репертуар для музыкантов этих обиженных композиторами специальностей. Самый факт создания таких произведений заслуживает признания. Только что показанный Концерт для фагота с оркестром написан в добротных классических традициях (по стилю он, пожалуй, ближе всего учителю Б. Савельева, Глазунову); его отличают светлый характер музыки, искренность тона, чистота вкуса, значительный уровень мастерства. Сочинение имело хороший успех. В романтически порывистой первой части, лирической второй и живом, с элементами скерцозности, финале весьма полно, а в некоторых отношениях и по-новому обнаружились выразительные возможности солирующего инструмента. Они были отлично использованы талантливым молодым фаготистом Олегом Талыпиным, сыгравшим Концерт увлеченно, красивым, в мелодических местах очень певучим звуком. Отлично аккомпанировал оркестр под управлением К. Элиасберга.

Одно из самых интересных впечатлений минувшего месяца — Фортепианная соната Р. Щедрина. Показателем ее успеха было то, что Д. Башкирову пришлось бисировать финал. Талантливая и содержательная, музыка эта открывает, как кажется, какой-то новый этап поисков композитором современной образности. Д. Башкиров играет Сонату превосходно. Присущие его исполнению горячность, импульсивность, живой нервный ток как нельзя более соответствуют энергичным, четким по рисунку образам первой части и финала. Но, с другой стороны, не менее характерная для пианиста трепетность лирического выражения сообщила особую просветленность суровой и возвышенной полифонии второй части, которая у иного исполнителя могла бы прозвучать суховато...

Из других, «непремьерных», показов советской музыки хочется упомянуть об исполнении в концерте, которым дирижировал А. Янсонс, Симфонии Сергея Слонимского. Законченное во второй редакции в 1960 году, это произведение одного из одареннейших и серьезнейших наших молодых музыкантов, кажется, еще не игралось за пределами Ленинграда. Здесь же, в филармонии, оно звучит уже не впервые. Пожалуй, нынешнее исполнение было особенно удачным.

Памяти Рахманинова

Интересными вечерами была отмечена рахманиновская годовщина. В консерватории и Малом зале филармонии играл П. Серебряков. В Большом зале Третьей симфонией и Симфоническими танцами дирижировал Е. Светланов. Две программы привезли консерваторцы москвичи, ученики Л. Оборина и Я. Флиера. Приятно было наряду с музыкантами, уже известными, И. Зарицкой, Д. Сахаровым, услышать и выступления молодых, еще незнакомых пианистов: Н. Суслову, Е. Ржанова, В. Шацкого, И. Худолея и других. Интересно было ощущать (в произведениях одного композитора это проявляется особенно наглядно), как пробивается у молодых исполнителей творческая индивидуальность, собственное отношение к автору. И не менее интересно было чувствовать, как в учениках преломляется своеобразие артистического облика и педагогических принципов их учителей. У студентов и аспирантов Л. Оборина — стремление к уравновешенности мысли и чувства, благородная поэтичность, ясность, чистота линий, взгляд «внутрь музыки», пре-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Голос партии 7

- Мобилизовать все резервы! 10

- Они смотрят в будущее 12

- Наше слово 20

- С любовью к детям 22

- Международный форум педагогов 25

- Радость художника 27

- Быть солдатом партии 30

- Высокое право, высокий долг 32

- Щедрость таланта 40

- Юбиляра поздравляют 41

- Юность вдохновенной музыки 42

- После премьеры 52

- Письма и встречи депутата-коммуниста 58

- Из неопубликованных стенограмм Вл. И. Немировича-Данченко 62

- Песня Григория 68

- Бомба и знамя 70

- Завет Бетховена 76

- Страницы биографии 82

- На беляевских «пятницах» 84

- Обновленная «Русалка» 87

- «Подпоручик Киже» в балете 90

- «Каменный гость» 93

- Борис Гмыря 95

- Евгений Мравинский 99

- Америка приветствует ленинградцев 101

- Жизнь подсказывает 104

- Действовать сообща 105

- В концертных залах 108

- Посвященный Ленину 117

- Обсуждаем статью «Планировать творчески!» 120

- Музыка и публика 125

- Карл Орф — для детей 127

- Миф об исповеди Сальери 136

- «Музыкальное наследство» 143

- Для детей и юношества 145

- Хороший подарок школьникам 147

- Наши юбиляры. В. М. Богданов-Березовский, Е. В. Гиппиус 148

- Хроника 151