произведение1. Крупные части мессы подготовили финал Девятой — размах его формы, типы кульминационного изложения и даже некоторые приемы композиции (фуга). Таким образом, принципы симфонической музыки обогатились воздействием ораториальной и «вернулись» в русло симфонизма.

Актуален для современного реалистического творчества и вопрос о монотематизме Девятой. Сложнейшие циклические произведения современности немыслимы без образно-тематической взаимосвязи частей, без логической подготовки одних тем другими и «прорастания» новых тем из элементов предыдущих. Блестяще осуществлено это, например, в Одиннадцатой, Двенадцатой симфониях Шостаковича, ставших этапными в истории советского симфонизма.

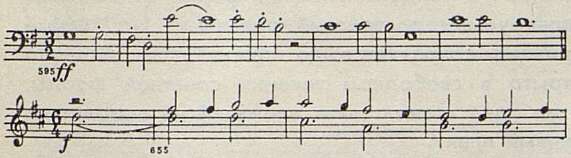

Как известно, музыкальное воплощение оды Шиллера волновало Бетховена с юности. Мелодия темы радости складывалась в его творческом воображении на протяжении многих лет, ее интонации созревали и отбирались на основе народного искусства. Любопытно, что и другая тема финала — речитатив средней части, особенно в том виде, какой он получает в фуге, — тоже родственна народным. Сопоставим оба варианта бетховенской темы с английской народной песней «Дудочка возницы», вариации на которую еще в самом начале XVII века написал В. Бёрд. Уже с третьего такта он ввел имитацию в нижнюю квинту, благодаря чему почти полностью оказалась предвосхищенной бетховенская тема:

Нотный пример

«Дудочка возницы» (обр. В. Бёрда)

Ритм народной мелодии (половина, четверть) воспроизводится первой темой бетховенской фуги, преобразованной из темы радости.

Вопрос, конечно, не в том, знал ли Бетховен приведенную народную песню и ее старинную обработку, — важно то, что он сознательно искал сближения с народным искусством, изучал и обрабатывал его образцы, впитывал интонации народной песенности и переплавлял их в своих мелодиях. Только так и могли возникнуть гениальные темы Девятой симфонии.

Новый — песенный — род финала Девятой симфонии Бетховена привел и к новизне композиции. Композитор избрал форму вариаций. До Девятой только в Героической симфонии встречались финальные вариации. Редки вариационные финалы и в сочинениях Бетховена других жанров (так, из фортепианных сонат можно указать только ор. 109 и ор. 111).

Однако финал Девятой симфонии выделяется не только редкой композицией, но и другими особыми качествами: помимо песенности, здесь важна еще и большая свобода вариационного цикла, вариационной формы. Эта свобода выражается во введении образных контрастов, жанровом преобразовании темы, в скрещивании вариационной формы с другими — сложной трехчастной и рондообразной, а также формой фуги1.

Многие из этих качеств напоминают Фантазию ор. 80, но там нет фуги, обычно вводившейся Бетховеном для наиболее четкого обобщения. В разного рода вариационных циклах (например, в 33-х вариациях на вальс Диабелли) встречаются фуги, но нет такой свободы разработочности, которая приводит даже к нарушению структуры темы. Наконец, в последней части Героической симфонии мы найдем и фугированное изложение, и разновидность сложной трехчастной формы, и другие черты, сближающие ее с финалом

_________

1 Мы всегда будем гордиться тем, что честь первого в мире исполнения Торжественной мессы принадлежит России: 26 марта (7 апреля) 1824 г. великое создание Бетховена прозвучало в Петербурге.

1 А. Альшванг в брошюре о Девятой симфонии указывает, что вариации финала построены «в целом согласно принципу сонатной «формы». С этим трудно согласиться. Для образования сонатности решающее значение имеет наличие по меньшей мере двух тем (главной и побочной), излагаемых в экспозиции в разных тональностях, а в репризе тонально сближаемых; экспозиция и реприза к тому же часто сопоставляются с расположенной между ними разработкой. В финале Девятой симфонии ни одного из этих признаков не находим. Тема «Обнимитесь, миллионы» не может быть признана побочной ни по своей тональной функции, ни по фактуре и всему характеру. Точно так же и замена репризы двойной фугой не отвечает принципам сонатности.

Девятой, однако нет главного — песенно-хорового интонационного строя.

Новая идея обрела «музыкальную плоть» в виде массовой песни: логически она более всего соответствовала вариационной форме. Бетховен, понятно, преодолевает элементарность куплетного строения, создавая величественную концепцию с помощью контрастов и разработочности, жанровых преобразований и тематических связей.

Синтетичная композиция финала формируется следующим образом (прослеживаем от 216 такта, где начинается вокальное изложение):

Первая часть. Вступление — речитатив баса. Ре мажор — тема радости и две вариации; си бемоль мажор — марш — две вариации, фугато и связующая часть; ре мажор — реприза — одна вариация.

Средняя часть. Анданте маэстозо, Адажио — новая тема.

Общая реприза. Ре мажор — двойная фуга (соединение обеих тем).

Общая кода.

Трехчастность композиции здесь налицо, хотя можно найти и рондообразность, если принять марш за эпизод рондо, что, однако, неоправданно, потому что этот эпизод представляет варьирование темы радости, тогда как Анданте тематически новое1.

Вступительный (оркестровый) раздел финала, включающий речитатив низких струнных, повторение тем предыдущих частей симфонии и инструментальное изложение темы радости с двумя вариациями, содержит проекцию первой вокальной части финала. Здесь Бетховен несомненно использовал сложившиеся традиции инструментальных вступлений к вокальным частям оперно-ораториальных произведений. Вспомним фугу в первом Kyrie Си-минорной мессы Баха, где после афористичного вступления оркестр вначале один излагает тему и интермедию. Оперные антракты тоже часто начинались музыкой, которая вслед за тем звучала в вокальных партиях.

Фантазия ор. 80, предвосхитившая тему радости, предвосхищает и ее вариационное развитие (если бы в финале Девятой симфонии оставить только одну эту тему, то его композиция стала бы очень похожей на композицию Фантазии). Здесь тоже вначале дано инструментальное изложение, а потом хоровое, используется и жанр марша, сходно расположены тональности (репризе предшествует субдоминанта, тональность марша — VI пониженная от предыдущей).

Пожалуй, самое существенное заключается в том, что вариационная форма финала Девятой симфонии подготовлена вариационностью в предыдущих частях симфонии. Поэтому вариационная форма тут необходима как обобщение вариационных элементов, рассеянных в Аллегро, Скерцо и Адажио, логически вытекает из «нарастания выриационности».

Удивительной глубиной должен был отличаться творческий процесс композитора, сумевшего найти форму, кажущуюся теперь столь естественной. В самом деле, поскольку финал симфонии задумывался как гимническая песня, то следовало бы ожидать и простейшего структурного решения, то есть куплетного. Однако такого рода финал мог оказаться своего рода «приставкой» к первым частям. Нужно было создать известную тягу к финалу как вершине всего здания симфонии и в композиционном отношении. Эта тяга и осуществляется через постепенное накопление вариационных элементов. Проследим, как это происходит.

Аллегро — сонатная форма с очень сильной, развитой разработочностью. Вариационность здесь проявляется в том, что тематически и структурно тождественные разделы повторяются в видоизмененной форме1. Величина варьируемых построений различна, но самый принцип сохраняется до конца части. Все это скрыто в свободном течении сонатной формы, и ни одна «тема» таких вариаций не выходит на первый план2.

Однако в коде Аллегро вариационность высвобождается из-под «покрова» сонатности, и образуется самостоятельный вариационный цикл: Бетховен вводит род похоронного марша на

_________

1 Средняя часть с новой темой значительно короче крайних. Это напоминает соотношения разделов в двойных фугах у позднего Бетховена. Сошлемся на фуги в сонатах ор. 102 № 2 и ор. 106: средние части этих фуг, излагающие вторую тему, очень лаконичны.

1 Например, в самом начале разработки такты 179–197 и 198–217 адекватны по образнотематическому строю и различаются лишь тонально и кое в чем по фактуре.

2 Заметим, что во многих сонатных формах сочинений Бетховена наблюдается тенденция к сохранению экспозиционной структуры темы и в разработках. Иными словами, в сонатную форму «вписывается» вариационная, рассредоточенная на всем ее протяжении. См. аллегро квартетов ор. 74 (ср. такты 3–10 и 64–71), ор. 127 (ср. такты 7–22, 81–96, 139–146) и др.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Голос партии 7

- Мобилизовать все резервы! 10

- Они смотрят в будущее 12

- Наше слово 20

- С любовью к детям 22

- Международный форум педагогов 25

- Радость художника 27

- Быть солдатом партии 30

- Высокое право, высокий долг 32

- Щедрость таланта 40

- Юбиляра поздравляют 41

- Юность вдохновенной музыки 42

- После премьеры 52

- Письма и встречи депутата-коммуниста 58

- Из неопубликованных стенограмм Вл. И. Немировича-Данченко 62

- Песня Григория 68

- Бомба и знамя 70

- Завет Бетховена 76

- Страницы биографии 82

- На беляевских «пятницах» 84

- Обновленная «Русалка» 87

- «Подпоручик Киже» в балете 90

- «Каменный гость» 93

- Борис Гмыря 95

- Евгений Мравинский 99

- Америка приветствует ленинградцев 101

- Жизнь подсказывает 104

- Действовать сообща 105

- В концертных залах 108

- Посвященный Ленину 117

- Обсуждаем статью «Планировать творчески!» 120

- Музыка и публика 125

- Карл Орф — для детей 127

- Миф об исповеди Сальери 136

- «Музыкальное наследство» 143

- Для детей и юношества 145

- Хороший подарок школьникам 147

- Наши юбиляры. В. М. Богданов-Березовский, Е. В. Гиппиус 148

- Хроника 151