бральных резкостях, мальчишески дразнящих и неизменно освежающих даже привычный мелодический или ритмический рисунок; в праздничном характере музыки сюиты (особенно ее танцевальных номеров) — во всем этом ощущаются животворные традиции нашей советской легкой симфонической музыки, богатой столь выдающимися образцами, как балетные сюиты Шостаковича, киномузыка Дунаевского, «юношеские» опусы Прокофьева. Эта музыка зарождается в недрах бытового танца, она «связывает» собственно эстрадный и симфонический жанры, обильно черпая из обоих источников (из первого — непосредственность, доходчивость интонации, остроумие, театральность; из второго — богатство выразительных средств, обобщенность). Ей по плечу (и Хренников доказал это лишний раз) и глубокая идея, и значительное образное содержание.

Удивительное свойство художественных обобщений: и в зажигательных ритмах танцев, и в проникновенных песенных эпизодах, запечатлевших лирико-комедийный колорит именно шекспировской комедии, все время ощущается русская характерность музыки Хренникова. Ибо комедия Шекспира «прочитана» русским советским художником и в музыке его отражено близкое ему содержание. Насколько удачно отражено — рассудило время.

В начале статьи было отмечено, что сюита давно уже обрела самостоятельную художественную жизнь. Это может показаться странным, но я за то, чтобы в будущем она эту самостоятельность потеряла. Ибо мне кажется, что сюита содержит превосходнейший материал для комической оперы — современного варианта «Беатриче и Бенедикта». И хотелось бы, чтобы композитор не отказался от этой возможности.

___________________________________

(Продолжение текста «Юбиляра поздравляют»)

Франсэ», скажу, что Хренников в опере «В бурю» «точно целит и попадает без промаха».

Пожелаем же, чтобы это произведение стало известно и во Франции и чтобы нам представилась возможность еще до конца года приветствовать в Париже настоящего музыканта и друга.

Париж

Г. Дударев

Москва. Суровые дни военного 1942 года. Я солдат, служу в ансамбле МВД СССР.

Однажды к нам на репетицию пришел добродушный молодой человек. Мы исполняли «Есть на Севере хороший городок». Песня нравилась нам своей оригинальностью, необыкновенно энергичным и бодрым ритмом. Нам представили ее автора — Тихона Хренникова. Тогда я впервые и увидел Тихона Николаевича. Позже, в 1944 г., ансамбль часто исполнял другую его песню, которая называлась «Лихая артиллерийская» из кинофильма «В шесть часов вечера после войны».

Наш ансамбль был очень подвижной художественной единицей. Он часто выступал непосредственно на передовой, в том числе и в войсках 1-го Белорусского фронта. Боевой путь от Одера до Бранденбургских ворот прошел с частями 1-го Белорусского фронта и Хренников. Об этом мне рассказал также участник этого пути, друг Тихона Николаевича композитор Матвей Исаакович Блантер.

*

Первой моей работой в театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (1948) была роль боярина Ордын-Нащокина в опере Хренникова «Фрол Скобеев». Проходя со мной эту партию, Тихон Николаевич удивил меня (и продолжает удивлять до сих пор) знаниями чисто профессиональной стороны актерского мастерства. С этой поры и началась моя творческая дружба с композитором.

Позднее Хренников прошел со мной арию Тугай-Редедина из этой же оперы. Она стала моим любимым концертным номером.

Мне долго не давался финал арии: чего-то не хватало для ее правдивого звучания на концертной эстраде. Заключительные слова: «Гони, гони, гони!» — повисали в воздухе.

Мне казалось, что к ним необходимо дописать что-то, чтобы получилась настоящая «точка». Но когда я сказал об этом Тихону Нико-

О. Фельцман

После премьеры

Премьера. Какое хорошее слово. Сколько радостного волнения, сколько творческого беспокойства всегда связано с первым исполнением нового произведения. Почему-то (и это стало почти законом) всегда не хватает хоть одного дня для завершения работы, а художник и заведующий постановочной частью уж обязательно говорят: «В такие короткие сроки мы никогда еще спектакля не выпускали». Но кому довелось участвовать во многих театральных премьерах, знают, что каким-то образом именно к нужному дню все в основном бывает готово для того, чтобы показать новое детище, плод сложного и беспокойного творческого труда, зрителям. Тем нашим дорогим любителям искусства, которые с открытым сердцем приходят в театр...

У подъезда милая сердцу авторов картина. Слава богу, много недовольных. Недовольных тем, что не смогли достать билет. Ведь это печальное на первый взгляд обстоятельство говорит о том, что есть настоящий интерес к новому произведению. И если на премьере царит настроение праздничности, значит, напряженная работа авторов, постановщика, художника, дирижера, балетмейстера, актеров, хора, оркестра, всего большого театрального механизма с благодарностью принята зрителем.

Все это было на премьере оперетты Тихона Хренникова «Сто чертей и одна девушка» (автор пьесы — Евг. Шатуновский, постановщик — В. Канделаки, дирижер — Г. Столяров). Часто по ходу действия возникали аплодисменты, красноречивее слов свидетельствовавшие о том, что музыка нравится, а пьеса заинтересовывает.

Прошло два акта. Антракт. Обмен первыми впечатлениями. Наконец, финал. Снова аплодисменты. Цветы. Последний раз закрылся занавес. И наступило время после премьеры. Те особые часы, когда можно подумать о только что услышанном и увиденном. Почувствовать, что стало тебе особенно дорогим в новом произведении.

По-разному переживают эти часы зрители. Одни спешат поделиться впечатлениями с друзьями. Другие торопятся произнести произведению свой «приговор». Мне захотелось заглянуть в клавир «Ста чертей и одной девушки». Я как бы заново, не торопясь, прослушал музыку Хренникова и прошел с героями оперетты путь

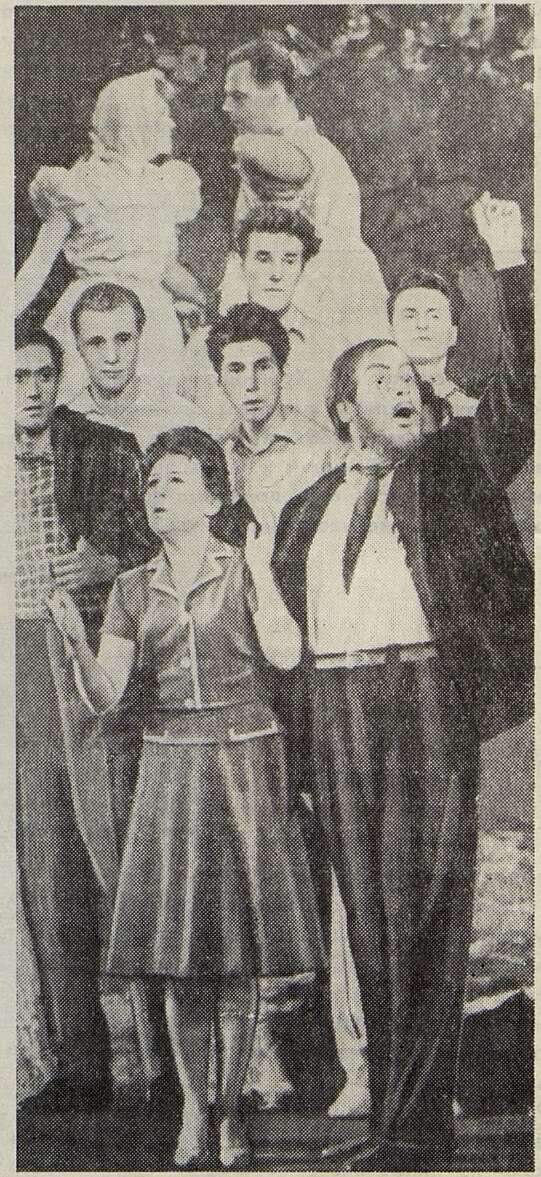

Сцена из первого действия

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Голос партии 7

- Мобилизовать все резервы! 10

- Они смотрят в будущее 12

- Наше слово 20

- С любовью к детям 22

- Международный форум педагогов 25

- Радость художника 27

- Быть солдатом партии 30

- Высокое право, высокий долг 32

- Щедрость таланта 40

- Юбиляра поздравляют 41

- Юность вдохновенной музыки 42

- После премьеры 52

- Письма и встречи депутата-коммуниста 58

- Из неопубликованных стенограмм Вл. И. Немировича-Данченко 62

- Песня Григория 68

- Бомба и знамя 70

- Завет Бетховена 76

- Страницы биографии 82

- На беляевских «пятницах» 84

- Обновленная «Русалка» 87

- «Подпоручик Киже» в балете 90

- «Каменный гость» 93

- Борис Гмыря 95

- Евгений Мравинский 99

- Америка приветствует ленинградцев 101

- Жизнь подсказывает 104

- Действовать сообща 105

- В концертных залах 108

- Посвященный Ленину 117

- Обсуждаем статью «Планировать творчески!» 120

- Музыка и публика 125

- Карл Орф — для детей 127

- Миф об исповеди Сальери 136

- «Музыкальное наследство» 143

- Для детей и юношества 145

- Хороший подарок школьникам 147

- Наши юбиляры. В. М. Богданов-Березовский, Е. В. Гиппиус 148

- Хроника 151