НА МУЗЫКАЛЬНЫХ СЦЕНАХ СТРАНЫ

Рига

А. Кенигсберг

«ВАЛЬКИРИЯ»

Рига издавна связана с Вагнером: здесь он жил (1837–39), здесь у него зародился замысел «Летучего голландца». В 1918 году эта опера была поставлена первым Латышским государственным оперным театром. С большим успехом шли затем в Риге «Тангейзер», «Мейстерзингеры», «Парсифаль». У многих в памяти постановка «Валькирии», осуществленная в 1926 году. В послевоенные годы театр снова обратился к Вагнеру, включив в свой репертуар «Тангейзера» и «Лоэнгрина». И вот, наконец, в феврале текущего года с его сцены вновь зазвучала музыка «Валькирии».

Спектакль отличается высокой музыкальной культурой. Великолепно передан симфонизм вагнеровской музыки. Весь первый акт идет «на едином дыхании». Дирижер Эдгар Тонс добился ровности звучания различных групп оркестра: удивительно мягка медная группа, подвижны и полны блеска струнные. Необходимое равновесие установлено также между оркестром и певцами. Даже когда во всю мощь бушует инструментальная стихия, голоса певцов словно парят над ней: каждая фраза, каждое слово отчетливо слышны в зале.

И эти великолепные результаты достигнуты в очень сжатые сроки! При обширном текущем репертуаре, при постоянных шефских концертах (солисты оркестра принимают участие в концертах камерной музыки) и гастрольных выступлениях ведущих артистов за рубежом постановка вагнеровской оперы была осуществлена в течение одного месяца! И уже к премьере театр сумел подготовить два полных состава исполнителей. А ведь труппа рижского театра невелика. В ней всего одиннадцать солисток (из них две — колоратурные сопрано), а в опере, помимо ведущих женских ролей, есть еще восемь партий валькирий, написанные для мощных драматических голосов. Однако после постановки «Войны и мира», где число действующих лиц вдвое превышало весь состав солистов рижской оперы, это уже никого не пугало. Несколько «валькирий» нашлись в хоре, и даже Вероника Пилане,

поющая нежную Виолетту, наутро превращалась в героическую вагнеровскую воительницу...

Рижская «Валькирия» — спектакль яркой и своеобразной режиссуры. Постановщик Карлис Лиепа и художник Артур Лапинь не ставили перед собой задачи поразить зрителя — это вообще не в традициях рижского театра. Поначалу они наметили вполне традиционное сценическое решение, твердо придерживаясь вагнеровских ремарок — хижина Хундинга с очагом, ясенем, столом и скамьями, нагромождение утесов и скал и т. п. Но наступил момент, когда стало ясно: если так ставить «Валькирию», то может получиться нечто музейное. И тогда родилось новое решение со смелым использованием всего сценического пространства.

...С первыми же звуками бушующей в оркестре грозы открывается занавес. Сцена кажется беспредельной, ничем не ограниченной, на ней расположены лишь три наклонных круга разной высоты, все остальное мастерски создается светом. В полумраке, словно заполняя сцену, стремительно несутся тревожные тучи. Вот яркий теплый луч вырывает из темноты фигуру Зигмунда. А вот вся сцена наполняется волшебным светом — в оркестре, сверкая и переливаясь, звучит лейтмотив меча. И вновь беспредельный простор, но уже пронеслась буря, ее сменила звездная весенняя ночь. Это кадры одного только первого акта.

Очень глубокое впечатление оставляют контрастные смены настроений во втором акте. Зловещая луна, проглядывающая из черных туч, озаряет багровое небо и измученных героев, спешащих уйти от погони. И вдруг из темноты, как бесстрастная посланница судьбы, возникает фигура валькирии Брунгильды — вестницы смерти. Схватка Зигмунда и Хундинга происходит в густом тумане, бойцы почти не видят друг друга, и только меч валькирии или молния Вотана вырывают из мрака трагическую картину битвы.

Нужно ли говорить, что музыка Вагнера — главное средство характеристики героев. Существует рассказ о том, что на спектаклях «Кольца Нибелунга» композитор просил своих друзей сидеть с закрытыми глазами. И хотя может показаться, что сценических эффектов в рижской постановке немало, они воспринимаются лишь как дополнение к музыке: все направлено на то, чтобы максимально усилить выразительность ее звучания. Музыкальность постановки удивительна и в сольных эпизодах, и в единственной «массовой» сцене с валькириями, где много действия, движения. Кажется, что волны оркестровой звучности захлестывают сцену, то застывая в скульптурных группах, то буйно расплескиваясь по всему сценическому пространству. И нет бесконечных выходов и уходов тех или иных персонажей — в нужный момент они возникают из мрака и растворяются в нем.

В общем режиссерское решение заслуживает высокой оценки. Сомнение вызвала лишь одна деталь. В знаменитом эпизоде «Полет валькирий» на сцене мелькают бутафорские «кони». Не следовало ли здесь ограничиться световой проекцией скачки?

С честью справились со своими сложными задачами рижские артисты. Они исполняют свои партии настолько свободно, что неискушенный слушатель может только подивиться разговорам о необычайных вокальных трудностях вагнеровских опер, о специальных «вагнеровских голосах» и т. д. Думается, такая степень профессионального совершенства исполнения во многом связана с творческой смелостью постановки в целом. «Никогда у нас не было таких сложных задач, как в этой постановке, — единодушно говорили певцы, — но никогда работа не была такой инте-

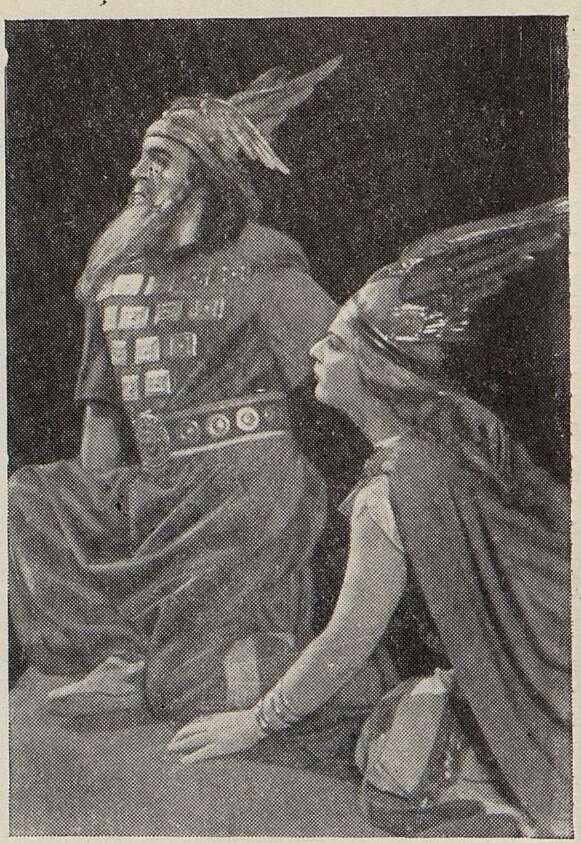

Брунгильда — Ж. Гейне-Вагнер, Вотан — М. Андерманис

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за нового человека 5

- Творить для народа во имя коммунизма 11

- Романтика подвига 26

- Слышать время! 29

- К 60-летию А. И. Хачатуряна. Юбиляра поздравляют 33

- Юбиляра поздравляют 34

- Юбиляра поздравляют 35

- Юбиляра поздравляют 35

- Юбиляра поздравляют 36

- Юбиляра поздравляют 36

- Юбиляра поздравляют 37

- Юбиляра поздравляют 38

- Юбиляра поздравляют 38

- Юбиляра поздравляют 39

- Юбиляра поздравляют 39

- Художник мира 39

- С любовью к жизни 44

- Шесть часов… 46

- Говорит Арам Хачатурян 57

- «Валькирия» 63

- «Украденное счастье» 67

- «Свет и тени» 69

- Возвращаясь к спору о «Китеже» 72

- Вдохновенный мастер 76

- Я помню чудное мгновенье 77

- Наш друг 79

- Незабываемое… 80

- Ее ученица 81

- Музыка больших чувств 95

- Песни и танцы Татарии 96

- Слушая «Соловья» 98

- Письмо из Ленинграда 99

- Поэт виолончели 101

- Гости из Турции 102

- Москвичи аплодируют 103

- Необыкновенный дуэт 105

- Бриттен рассказывает 106

- Планировать творчески! 110

- Не пора ли? 114

- В единстве с режиссером 116

- Песня о дружбе 118

- Кубинский дневник 120

- Музыкант революции 125

- За пультом Росица Баталова 127

- Письмо из Америки 129

- У нас в гостях чехословацкие музыканты 130

- Новое о Прокофьеве 131

- Как мы помогаем слушателям? 132

- Рассказ о певце свободы 137

- Книга о кубинской музыке 138

- Наши юбиляры. Р. К. Габичвадзе 142

- Наши юбиляры. Г. С. Лебедев 142

- Наши юбиляры. Т. С. Маерский 143

- В смешном ладу 145

- Международный калейдоскоп 149

- У композиторов Татарии 151

- Вести из Литвы 151

- Они приняты в союз 153

- Брошюры по эстетике 153

- Хоровой музыке — зеленую улицу 153

- Новый узбекский балет 154

- Античные герои на оперной сцене 154

- Они поют в Болгарии 155

- Авторский вечер М. Коваля 156

- Говорят директоры издательств 156

- Говорят директоры издательств 157

- Гости столицы 158

- Опере — жить 159

- Летом в парках столицы 160

- Директор был прав… 161

- Встречи с читателями 162

- Новые назначения 163

- Наши «пятницы» 163

- Кончаловский — музыкант 164

- Премьеры 165

- Памяти ушедших. С. Л. Бретаницкий 166

- Памяти ушедших. К. К. Пигров 166

- Памяти ушедших. Б. Б. Тиц 166