С. Василенко, А. Александров и П. Ипполитов

сался в глаза прикрепленный к стене листок с цитатой из брошюры Л. Толстого против курения.

— Вы тоже не курите? — спросил меня как-то Н. Метнер, закуривая перед этим «агитплакатом». — Боже мой, сколько народу соблазнил Лев Николаевич!

Из кухни дверь вела в спальню Сергея Ивановича, через которую можно было пройти в маленькую столовую с диванчиком и висящим на стене портретом улыбающегося хозяина, сделанным, кажется, гуашью. (Недавно я увидел этот портрет в Музее Чайковского в Клину. На нем есть надпись: «Альма Румянцева, 1908 г.» Значит, память меня обманывает и портрет этот появился в столовой Танеева около года спустя после моего первого посещения.) В столовой вас прежде всего угощали чаем с каким-нибудь домашним печеньем. Через миниатюрную переднюю, рядом со столовой, няня шла в кабинет, вызывала хозяина, и Сергей Иванович, бросив работу, сам потчевал меня. Иногда же угощала няня, а хозяин, не желая терять времени, продолжал работать до тех пор, пока я сам не входил в кабинет, где заставал его стоящим у высокой конторки. Как-то раз он при этом пожаловался мне на утомительность той большой дополнительной работы, которую приходится выполнять композитору, когда сочинение уже закончено: переписыаать, выставлять знаки исполнения, править корректуру и т. п.

Кабинет Сергея Ивановича состоял из двух половин, разделенных аркой. В первой половине, ближайшей к входу, находилась эта самая конторка, за которой он стоя работал. У стен, увешанных фотографиями, стояли шкафы с книгами и нотами, фисгармония, большое кресло-качалка (раньше принадлежавшее, кажется, Николаю Рубинштейну). За аркой стоял рояль, над ним висел большой портрет Моцарта, у стены тоже расположились массивные полки с нотами, среди которых обращали на себя внимание многотомные собрания сочинений: Баха (изд. Bachgesellschaft) и Палестрины.

Занятия наши были разного рода: 1) ознакомление с музыкальной литературой у рояля по поводу проигранного; 2) беседы по поводу прочитанных мною книг о музыке или изученных дома партитур, которые я брал из библиотеки Танеева; 3) проигрывание Сергею Ивановичу моих новых сочинений и выслушивание его замечаний.

Каждый раз мы играли в четыре руки или же Сергей Иванович сам превосходно играл по партитурам какие-нибудь неизвестные мне произведения классической музыки. При этом он обращал мое внимание на характерные особенности гармонии, контрапунктической конструкции и формы программных вещей. Обыкновенно Сергей Иванович сначала задавал вопрос: что составляет особенность данного отрывка в том или другом отношении — и только если я сам не мог отве-

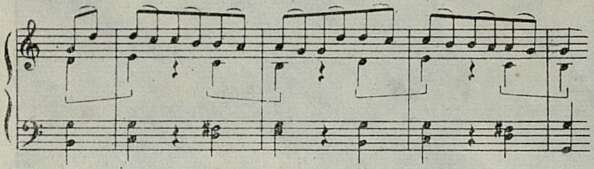

тить, давал объяснения, в которых, отталкиваясь от конкретного примера, переходил к общим принципам. Так, например, обратив мое внимание на ритмическую особенность одного места из менуэта С-dur`ного квартета Моцарта,

Сергей Иванович подчеркнул важность принципа «ритмической группировки» в квартетном стиле. Этот случай запомнился мне очень хорошо, вероятно, потому, что он был одним из первых в этом роде.

Таким образом, я впервые познакомился со многими произведениями Баха, Моцарта и других классиков. Хотя к тому времени я был уже хорошо знаком с музыкальной литературой, у меня были все же серьезные пробелы: например, я почему-то совершенно не знал квартетов Моцарта и помню, какое сильное впечатление произвели на меня лучшие из них в фортепианном исполнении Танеева. Он очень искусно играл по партитуре все четыре голоса, ничего не упуская существенного. При этом он никогда не играл кое-как, игра его была всегда проникновенна и полна чувства. Все тонкие детали музыки звучали в его исполнении пластично и выразительно. Впервые тогда услышанный мною гениальный C-dur’ный квартет я, кажется, никогда потом не слышал в таком превосходном исполнении, даже в подлинном звучании струнных инструментов. Например, в коде первой части каноническая имитация основного мотива первой части, образующая изящную тонкую гармонию в прелестной кружевной фактуре четырех голосов, в концертном исполнении всегда как-то незаметно проходит мимо слуха. У Танеева это место звучало во всей своей тонкой прелести, несмотря на трудность исполнения именно на фортепиано. Также превосходно выходил у него контраст между удивительным, тогда раз навсегда поразившим меня вступлением с его таинственной, сложной и значительной гармонией я следующим за ним щебетанием детски непосредственной первой темы.

Кстати, об игре Танеева. Если с чисто звуковой стороны игра его и была несколько суховата, сдержанна в педализации, если ей и недоставало разнообразия, так сказать, в «окраске» звука (еще более суховатой в этом отношении была игра В. Сафонова), то, несмотря на это, она всегда была полна искреннего чувства и при исполнении певучей мелодии его скорее можно было упрекнуть в некотором переизбытке «чувствительности», чем в сухости. Это находится в полном противоречии с ходячим мнением о Танееве как о «сухом» ученом музыканте.

Играя дома, он имел привычку несколько «подвывать», в особенности при исполнении певучей мелодии. Сначала эта манера несколько смущала меня (при игре в четыре руки), и я должен был привыкать к ней. Однажды мы — Сергей Иванович, его бывший ученик Э. Розенов и я — играли хоральные прелюдии Баха по трехстрочной органной партитуре в шесть рук. При таком способе игры третьим партнером у нас с Танеевым был обыкновенно не Розенов, а Алеша Станчинский. Иногда двое из нас играли на фортепиано, а один наполнял на фисгармонии «Cantus firmus». Розенов, очевидно, заимствовал от своего учителя манеру «подвывания». И вот, неожиданно очутившись между двумя трогательно подвывающими «дядями», я с трудом удерживался от хохота — до того это мне казалось смешным. Потом я привык и больше уже не смущался.

Сергей Иванович и у нас, учеников, не выносил формально-безучастной, невыразительной игры. Я играл с листа в то время «очень корректно», по выражению Танеева, и не помню, чтобы он делал мне какие-нибудь замечания. Но однажды, когда мы с Н. Жиляевым играли в 4 руки органную прелюдию Баха «In dulci jubilo» A-dur, Сергей Иванович прибежал из соседней комнаты и с возмущенным возгласом: «Разве можно так играть! Пустите, Николай Сергеевич!» — сам сел на его место (prima) и сыграл со мной прелюдию со всей полнотой чувства, что не мешало технической точности исполнения.

Кстати, нужно сказать, что эти хоральные прелюдии Баха по органной партитуре в четыре или шесть рук мы особенно часто играли в разных комбинациях (Н. Жиляев, А. Станчинский и я) и всегда восторгались, находя все новые красоты в каком-нибудь уже много раз игранном эпизоде. До сих пор я сохранил особенно интимную любовь к этим гениальным страницам, навсегда связанным в моем воспоминании с образом Танеева и нашим благоговейным и восторженным музицированием в его уютной квартире.

Следует отметить, что иногда наши впечатления от музыки Баха не были одинаковы. Мы трое, Станчинский, Жиляев и я, всегда поражались сложности и особой прелести гармонических сочетаний, иногда возникающих у Баха как следствие логики голосоведения (впослед-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За музыку вдохновляющую, зовущую на подвиг! 5

- Народ ждет! 7

- Перемены необходимы 11

- Что подлинно волнует сегодня 17

- Из встреч с замечательным художником 23

- О моем учителе 27

- Письмо из Болгарии 29

- Из воспоминаний о Танееве 30

- Встреча с Гнесиным 35

- Науку, теорию, педагогику — ближе к жизни 40

- Из нашего опыта 46

- О хорах львовских композиторов 48

- Это не только история 51

- Московская консерватория в 1905 году 55

- Вершина вагнеровского реализма 61

- Из писем Вагнера 68

- На выставке 82

- Кирилл Кондрашин 85

- Исполнители Литвы. Валентинас Адамкявичус 90

- Исполнители Литвы. Елена Чудакова 91

- Исполнители Литвы. Александр Ливонт 92

- Литовский камерный оркестр 94

- К. Игумнов — педагог 96

- М. Марутаев и Р. Щедрин 100

- А. Эшпай и В. Мурадели 102

- Горьковчане в Москве 102

- Концерт Якова Зака 103

- Играет Элисо Вирсаладзе 104

- Зарубежные гастролеры... Из Румынии 105

- Зарубежные гастролеры... Из Турции 106

- Зарубежные гастролеры... Из Канады 106

- Квинтет духовых инструментов 107

- На уроках Игоря Маркевича 108

- Письмо в редакцию 110

- Революционные песни Удмуртии 111

- Нам 40 лет! 114

- «Мир композитора» 119

- Ион Думитреску 128

- Восемнадцатая «весна» 130

- Фальсификаторы обвиняют 131

- Йозеф Маркс, человек и музыкант 132

- Встреча с Парижем 134

- «Может ли Париж иметь свою оперу?» 141

- Кризис оперы 143

- О вечно живом творце 145

- Для вас, студенты! 146

- По следам наших выступлений 148

- Молодость революции 149

- «Награда» 151

- Новые грамзаписи 152

- С его песнями шли в бой 153

- Певец в солдатской шинели 154

- С экрана телевизора 156

- Вечер арфы 157

- Они приняты в Союз 158

- О музыке народов СССР 158

- Итоги и планы 158

- Новый квартет 159

- «Музыкальные пятницы» 159

- «Черемушки» 160

- «Мелодия» 160

- Энтузиаст камерного пения 161

- Встречи с читателями 162

- Говорят гости Москвы 163