Намечены здесь и контрапунктические соединения тем.

Таким образом, музыка, известная ныне по первой части симфонии, сначала сочинялась для квартета. Это обстоятельство позволяет установить время возникновения музыкальных образов будущей симфонии. Очевидно, новое произведение (в первоначальном виде квартет) не могло быть задумано ранее конца 1882 — начала 1883 года. Давно уже известно, что нынешняя вторая часть Третьей симфонии — скерцо на 5/8 для струнного квартета, написанное Бородиным значительно раньше. Как сообщает С. Дианин на основе сведений из записной книжки композитора, зимой 1882–1883 годов он отдал это квартетное скерцо М. Беляеву для самостоятельного исполнения на его «пятницах». Следовательно, замысел цикла тогда еще не сложился. Вместе с тем в списке сочинений, посланном Бородиным во Францию, в «Общество авторов, композиторов и музыкальных издателей» («Sacem») в декабре 1884 года, упоминается «третий квартет». Значит, первые наметки музыки, которая вошла потом в Третью симфонию, можно отнести к 1883–1884 годам. Значит, сочинение это зародилось еще до болезни Бородина, за несколько лет перед его смертью.

Возникновение пятидольного скерцо (в квартетном варианте) С. Дианин относит к 1882 году. Но рукописи Бородина показывают иное: оно записано в одной тетради с материалами анданте и финала Первого квартета (1875–1879), между ними, как третья часть этого цикла1. Трио здесь то же самое, что в скерцо Первого квартета. Следовательно, вся музыка была сочинена еще в 70-х годах.

Изъяв из Первого квартета это скерцо, Бородин дал ему название «Русского». Под этим названием оно и было опубликовано после смерти композитора в качестве одной из частей коллективного квартета беляевцев — «Пятницы» (вторая тетрадь). Как пишет Глазунов, при переработке скерцо для симфонии он его «оркестровал с квартетной партитуры, почти не меняя фактуры. При повторении скерцо после трио я сократил его, изменив модуляционный план и инструментовку. Для трио я воспользовался музыкой из “Игоря” (рассказ купцов, впервые принесших вести о поражении кн[язя] Игоря, не попавший в оперу)1. Этот короткий эпизод обработан и расширен мною».

О третьей части2 Глазунов сообщает, что это была тема с вариациями, которою автор «сам восхищался <...> Последние, кроме темы, <...> не были записаны. Кое-что из этого я слышал в весьма неясном исполнении автора на фортепиано и не скажу, чтобы они мне понравились. Несомненно, что записанные на бумаге вариации оказались бы гораздо лучше, но во всяком случае я сохранил от них смутное воспоминание. Покойная жена Бородина, Екатерина Сергеевна, которую я посетил в Москве полгода спустя после смерти его, уверяла меня, что будто бы Бородин играл вариации в готовом виде».

Подробнее о третьей части говорится в воспоминаниях М. Доброславиной: «Это была тема с вариациями. Тема суровая, “раскольничья”, как он [Бородин] ее назвал. Сколько было вариаций, я не помню, знаю только, что все они шли crescendo по своей силе и, если можно так выразиться, по своей фанатичности. Последняя вариация поражала своей мощностью и каким-то страстным отчаянием»3.

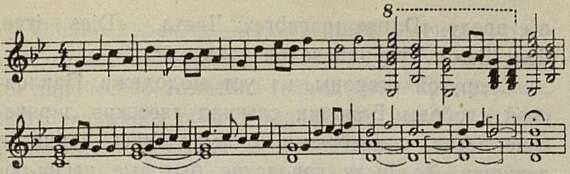

В добавление к этому С. Дианин опубликовал тему анданте, созданную Бородиным на основе раскольничьих песен4:

Пример 2

Возможно, что это не первый вариант темы вариаций. В рукописях Бородина вместе с материалами по Второму квартету имеются наброски, озаглавленные: «“Andante” непременно в c-moll только для другого квартета». Здесь в нескольких редакциях изложена пятидольная тема, наиболее полный и отшлифованный вариант которой выглядит так:

_________

1 Автограф — в отделе рукописей Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

1 Напомним, что это сделано в соответствии с волей Бородина. — А. С.

2 Глазунов называет ее второю, указывая, что третьей должно было быть скерцо.

3 С. А. Дианин. Бородин. Жизнеописание, материалы и документы. Изд. 2-е, Музгиз, М., 1960, стр. 346.

4 Там же, стр. 142.

Пример 3

Ее тональность — та же, что и темы, приводимой С. Дианиным. Совпадает и другое — форма анданте, на что указывает сделанный тут же эскиз вариации на изложенную тему. Все это вместе со ссылкой на «другой квартет» позволяет предположить, что перед нами заготовка материала для медленной части Третьего квартета, ставшего Третьей симфонией. Отказался от него Бородин, по-видимому, тогда, когда познакомился с раскольничьими напевами. Это решение и дало возможность ввести в будущий квартет (или будущую симфонию) другую пятидольную часть — скерцо.

О содержании анданте мы можем, конечно, только догадываться. Обратим внимание на то, что тема анданте сочинялась в одно время с пьесой «В монастыре» из «Маленькой сюиты» для фортепиано.

На наброске темы анданте рукой Бородина сделана надпись: «Павловское, 10 июля 1884». Она напоминает о том, что лето этого года композитор провел под Москвой в Павловской слободе, где жили раскольники-сектанты («беспоповцы»), Бородин близко наблюдал жизнь обитателей слободы, в том числе молодежи, и делился своими наблюдениями в письмах. Больше всего его поразила в раскольниках «удивительная помесь признаков цивилизации и самого грубого суеверия». Он рассказывает, например, о шестнадцатилетней девушке, «которая одевается очень изящно и кокетливо, читает Лермонтова, знакома с артиллерийскими офицерскими семьями, бывает в театре — и в то же время строжайшая постница, кладет ежедневно по лестовкам земные поклоны в невероятном количестве и пьет и ест только из своей посуды, чтобы “не мирщиться”»1.

Большое впечатление на Бородина произвело и обрядовое пение раскольников, у которых сохранились «преинтересные старинные молитвы вроде “Danse macabre” Листа, “Dies irae, dies illa”»1. Три напева он записал2.

С другой стороны, из уст молодежи Павловской слободы Бородин слышал светские лирические песни, с которыми прогуливались парни и девушки. То были городские бытовые песни-романсы.

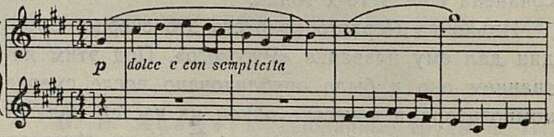

И вот осенью того же 1884 года, вскоре после возвращения из Павловской слободы, Бородин пишет фортепианную пьесу «В монастыре». Вслушаемся в ее музыку. Здесь две картины — колокольный звон и пение, и обе выражают одно настроение, одну мысль.

«Кучкисты», как известно, любили воспроизводить колокольный звон в своей музыке. Обычно он служил либо для выражения торжественности (сцена коронации в «Борисе Годунове», вступление к «Хованщине», «Богатырские ворота» из «Картинок с выставки» и т. д.), либо тревоги (грозный набат в финале первого действия «Князя Игоря»). Во всех случаях музыка здесь насыщалась различными гармоническими красками (тритоновые сопоставления септаккордов и т. п.).

Не то в пьесе из «Маленькой сюиты». Здесь в перезвоне нет ни праздничности, ни тревоги. Красочная сторона на втором плане: все гармонии заключены в пределы одной тональности (до диез минор), и движение их периодически упирается в тонику. Развитие состоит в постепенном омрачении колорита из-за перехода от маленьких колоколов к большим — от высокого регистра к низкому. А глубоко в басах гудит «большой колокол», непреклонно и неумолимо отвечая тоникой на все звучания вверху. Так возникает образ скованности, подавленности, безысходности под властью роковой силы...

Смолкли колокола, и вступает песенная тема, простая, скромная, тихая, как молитва. Это русский напев, близкий «теме рассвета» из «Хованщины», а также народным крестьянским песням, родственным этой теме («Степь», «Эко сердце» и др.)3.

_________

1 «Письма А. П. Бородина», вып. IV, стр. 75.

1 Там же.

2 Опубликованы в книге С. А. Дианина «Бородин...» (стр. 142).

3 См. об этом в статье: И. Земцовский. Реплика В. Щеглову. «Советская музыка», 1961, № 9.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164