Общий характер — размеренный, эпически строгий, но местами проступает наружу глубоко скрытое лирическое томление (вкрадчивые хроматизмы, повторяющийся оборот городского романса с прерванным кадансом в гармоническом миноре). Завершается же первое проведение молитвы подчеркнуто традиционным «церковным» (точнее говоря, католическим) кадансом и секундой-задержанием. И вся тема воспринимается как голос человека с живой, трепещущей душой, наложившего на себя вериги аскетизма, подчинившегося их гнету, подавляющего в себе порывы непосредственного чувства.

Глубокий трагизм наметившегося конфликта раскрывается в следующем, кульминационном разделе пьесы. Молитвенный напев излагается здесь мощными октавами. На них наслаивается звучание хорала, несколько напоминающего тему вступления из «Ромео и Джульетты» Чайковского. Как и в разработке увертюры-фантазии Чайковского, хорал приобретает здесь настойчивый, угрожающий характер. И вот уже напев (к которому присоединился вверху новый голос) звучит со страстной, трагической силой, будто отпевают живого человека!

Момент высшего напряжения (фортиссимо) — остановка на уменьшенном септаккорде. Отсюда, от этой гармонии, возможно движение в любую сторону. Но... сил вырваться из духовного плена не хватило: следует мгновенный спад, и снова движение замыкается «церковным» кадансом. На сей раз он представлен в самом полном виде, с задержанием, вспомогательной нотой и предъемами. А далее идет опять тема в первоначальном виде, после чего повторяется колокольный звон. Получается симметричная композиция, и в ее замкнутости тоже образный смысл: выхода нет.

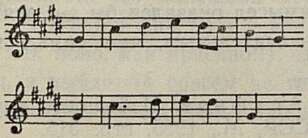

Кажется вполне вероятным, что в этой музыке отразились впечатления, полученные Бородиным в раскольничьей слободе, где на каждом шагу сталкивались живые порывы молодости с мертвящей, сковывающей властью религиозных догм. Косвенным аргументом в пользу этого предположения служит близость начальных попевок молитвенной темы из пьесы «В монастыре» и одного из раскольничьих напевов, записанных Бородиным в Павловской слободе:

Таким образом, обнаруживается не только внешняя (хронологическая), но и внутренняя связь между пьесой «В монастыре» и медленной частью Третьей симфонии — вариациями на раскольничью тему (кстати говоря, отдельные обороты этой темы близки молитвенному напеву из фортепианной пьесы). Обратим также внимание на то, как характеризует М. Доброславина эмоциональный строй анданте: она говорит о «фанатичности» музыки и о выраженном в ней «каком-то страстном отчаянии». Это то же настроение, каким проникнут кульминационный раздел «маленькой трагедии» — пьесы «В монастыре». И не исключено, что анданте Третьей симфонии должно было стать монументальной трагической фреской, по отношению к которой пьеса «В монастыре» была первым эскизом.

Напрашивается параллель между замыслами анданте Третьей симфонии Бородина и другого произведения о расколе, которое создано в ту же эпоху, — «Хованщины» Мусоргского1. Таким образом, вполне правдоподобным кажется предположение И. Бэлзы о том, что у Бородина «третья часть была задумана и сочинена, по-видимому, как драматическая кульминация, быть может близкая к трагедийному пафосу «Хованщины»2.

Меньше всего было известно до сих пор о финале Третьей симфонии. Единственным источником сведений были впечатления А. Дианина, передаваемые С. Дианиным: «Числа 12 или 13 февраля (1887 года) А. П. Дианин, — как он мне это неоднократно рассказывал, — работал в полуденное время в химической лаборатории Военно-медицинской академии и слушал игру Бородина, импровизировавшего на рояле в соседней комнате. Эта музыка произвела на А. П. Дианина глубокое впечатление: по его словам, он никогда еще до того не слыхал у Александра Пор-

_________

1 Бородин знал «Хованщину» по ее авторскому исполнению. В первой половине 80-х годов эта опера, несомненно, была предметом обмена мнениями в среде бывших «кучкистов» в связи с работой Римского-Корсакова над ее завершением и с первой постановкой ее в 1885 году. Вспомним, что молитвенный напев из пьесы «В монастыре» близок, с одной стороны, теме, предназначенной для анданте Третьей симфонии, а с другой стороны, теме «Рассвета на Москве-реке», служа как бы соединительным звеном между симфонией и «Хованщиной». Кстати говоря, устанавливаемая таким образом связь «темы рассвета» с раскольничьими песнями заставляет по-новому взглянуть на смысловое значение этой темы в опере Мусоргского.

2 И. Бэлза. Предисловие к партитуре Третьей симфонии Бородина. Музгиз, М., 1957, стр. 5.

фирьевича музыки такой мощи и красоты, хотя и другие сочинения его великого учителя всегда ему сильно нравились. Услышанная А. П. Дианиным музыка по стилю и настроению значительно отличалась от всех других произведений Бородина.

Он довольно долго гремел за стеной, играя эту могучую музыку, — рассказывал мне А. П. Дианин, — а потом перестал играть и через несколько мгновений появился в лаборатории взволнованный, радостный, со слезами на глазах.

“Ну, Сашенька, — сказал он, — я знаю, что у меня есть недурные вещи, но это — такой финалище!.. такой финалище!..” Говоря это, Александр Порфирьевич прикрывал одной рукою глаза, а другою потрясал в воздухе... От этого финала не сохранилось ни одной строчки — ничего не было записано»1.

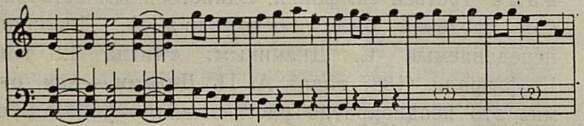

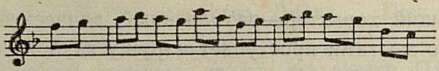

Глазунов в своей записке опровергает последнее утверждение: «Для финала сохранились записанные две темы в народном стиле, соединяющиеся в двойном контрапункте»2. Теперь эти темы отыскались. Когда выяснилось, что Третья симфония первоначально должна была быть квартетом, стало очевидным, что темы финала надо искать среди материалов для этого квартета. И действительно, там мы их и находим. Вот вторая тема (очевидно, побочная):

Тут же показано контрапунктическое соединение тем, о котором пишет Глазунов (первая, то есть главная тема, в басу):

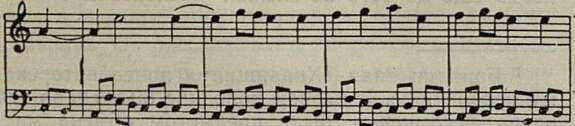

Первая тема имеет продолжение (вариант развития?):

К сожалению, в записях Бородина не обозначены темп и характер движения. Поэтому вообразить себе звучание этих тем можно лишь с известной долей условности. Но несомненно, что обе они не созерцательны, а действенны. Главная тема несет в себе большой «заряд» энергии, и ее нетрудно представить себе в могучем октавном изложении, как образ пришедшей в движение, рокочущей богатырской силы. Побочная с ее удвоениями, гулкими, пустыми квинтами и синкопами также производит впечатление отнюдь не созерцательно лирического образа: в ней тоже ощущается сила.

Следовательно, Бородин как будто бы возвращается снова к богатырскому эпосу. (О «поступи массивных величавых аккордов» в незаписанных отрывках из Третьей симфонии, которые играл Глазунов, вспоминает Асафьев1.) Но теперь бородинская музыка приобретает суровый, тревожный, грозный характер. Обе темы финала минорные, что редко бывает в симфонических финалах вообще, а у Бородина не встречалось еще ни разу... И можно думать, что в целом финал, подобно анданте, имел трагическую окраску. Если принять это предположение, то станет ясным, почему А. Дианин говорил, что музыка финала была «могучей» и вместе с тем «по стилю и настроению значительно отличалась от всех других произведений Бородина».

По очень важному свидетельству Глазунова о Третьей симфонии, Бородин «называл ее “русской” и уверял, что она будет его лучшим симфоническим произведением». Русской... Как это понять? Разве Первая и Вторая симфонии не были «русскими»? Очевидно, смысл такого наименования Третьей симфонии заключается в том, что она в отличие от предшествовавших двух должна была не только отразить отдельные (хотя и очень важные) стороны духовного облика русского народа, его жизни и истории, но и создать образ Руси в целом, то есть дать наибольшее обобщение русского (как его понимал Бородин). Первая часть, очевидно, замышлялась как картина русской природы и воплощение русской песни, вторая как образ народного быта, третья — как «дума» об истории, четвертая — как вывод.

Такой замысел оказался бы, во всяком случае, не менее значительным, чем самые крупные из

_________

1 С. А. Дианин. «Бородин...», стр. 154.

2 Еще значительно ранее, в письме к Л. И. Шестаковой, написанном, видимо, вскоре после смерти Бородина, Глазунов сообщал, что от третьей симфонии «сохранились темы 3-й и 4-й части». (Письмо без даты хранится в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.)

1 Б. В. Асафьев. Избранные труды. Т. IV, изд. АН СССР, М., 1955, стр. 315.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164