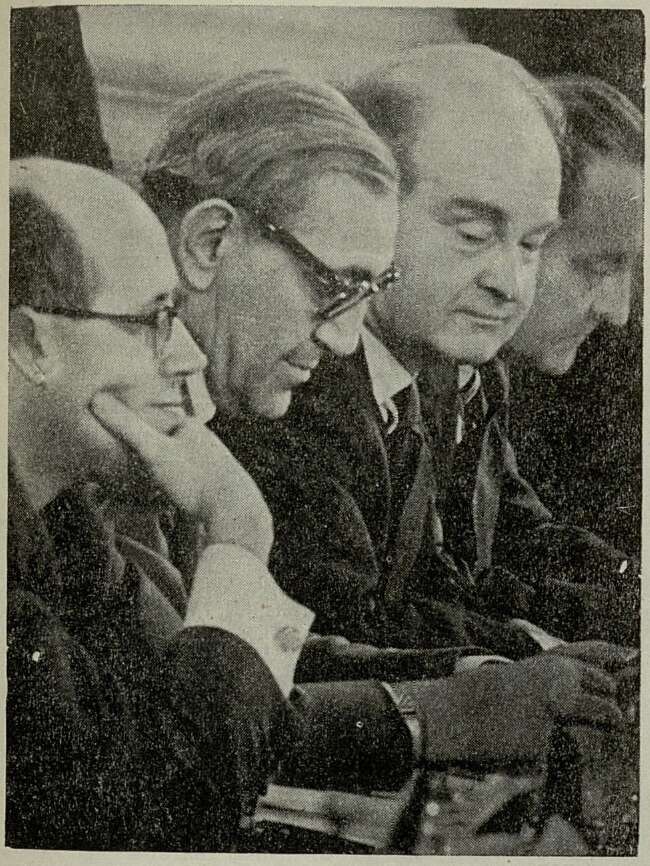

В жюри конкурса: М. Ростропович, Г. Пятигорский, В. Власов

Очень жаль, что Сафонов оказался так упорен в своем враждебном отношении к Брандукову. Это большая несправедливость. Приглашен некий г. фон-Глен, которого я вовсе не знаю. В одном я уверен безусловно — это, что он бесконечно менее Брандукова имеет прав на занятие места Фитценгагена». А сколько теплых и даже восторженных слов сказано Чайковским о Брандукове во многих его других письмах.

Я имел счастье много раз слышать и, даже «дружить» с А. А. Брандуковым. Оговорю сразу, «дружба» наша заключалась в том, что Анатолий Андреевич очень любил поговорить, рассказать о своей интереснейшей жизни, а я был подходящим для этого объектом: раскрыв рот, слушал я рассказы и эпизоды из его жизни, звучавшие в те годы для меня как нечто сказочное! Это была живая связь с прошлым веком, с великими людьми XIX столетия.

«Мне не хочется расставаться с этой шляпой» (зеленой, из мягкого велюра, которую Анатолий Андреевич обычно держал в руках сложенной пополам). «Ее мне подарила Полина Виардо. Шляпа чуть велика: ее купила Виардо, примерив на голову Тургенева, а у Ивана Сергеевича голова была чуть больше моей».

Аккомпанируя концерт Сен-Санса (Брандуков отлично владел фортепьяно и очень любил аккомпанировать и вообще музицировать на рояле), он рассказывал: «Вот здесь (средний эпизод в концерте) Сен-Санс, аккомпанируя мне, брал педаль таким образом, что одна гармония чуть “находила” на другую. Сен-Санс вообще любил завуалированную звучность. Может быть, это было уже некоторым “предвосхищением” красок будущих французских импрессионистов?»

А сколько мы слышали рассказов о Чайковском, Листе, Рахманинове, которые многократно ему аккомпанировали! Ведь все рахманиновские произведения, в которых участвует виолончель, впервые с автором исполнял всегда только Брандуков, а знаменитая Соната ему посвящена.

На руках у Брандукова в Париже умер Николай Рубинштейн. С волнением рассказывал Анатолий Андреевич о встрече на вокзале экстренно вызванного из Мадрида Антона Рубинштейна, которому Брандуков должен был сообщить трагическое известие о смерти любимого брата.

Впрочем, рассказы А. Брандукова — это целая интереснейшая книга!

А. Брандуков в 20-х годах почти не выступал в сольных концертах, но довольно часто играл в трио. Много раз слушал я в ансамблях с его участием (совместно с К. Игумновым, Н. Орловым, Юлием Исерлисом и другими пианистами) трио Чайковского и Рахманинова. Не всегда «выбирая» в те годы безукоризненно отдельные пассажи, он тем не менее был не только «первой скрипкой» в ансамбле, но и его душой, властным, темпераментным дирижером. Нельзя было не покориться его большой, могучей артистической индивидуальности. Нельзя было не восхищаться его чарующим звуком, не любоваться им самим, этим красавцем, сохранившим благороднейшую красоту в свои 73 года!

Последний раз я слышал его в Большом зале консерватории в торжественный вечер 60-десятилетия консерватории. Когда он играл с оркестром Ноктюрн Чайковского (для него специально инструментованный в Париже Чайковским), я взглянул на дирижера М. М. Ипполитова-Иванова (тоже друга Чайковского) и увидел слезы, которые стекали по лицу добрейшего Михаила Михайловича. Впрочем, плакал не только он. И это вовсе не были слезы растроганности или

прощания со старейшим артистом: игра А. Брандукова в этот день, его звук, пение виолончели были столь незабываемы, так дивно прекрасны, что остается только пожалеть, что словами об этом рассказать невозможно, а записать (хотя бы на пластинку) его игру в то время, конечно, никому и в голову не могло прийти1.

*

В жюри слева от меня сидел чехословацкий профессор Карел Садло. Справа — Григорий Пятигорский. К. Садло — отличнейший музыкант и педагог (среди его учеников известный виолончелист Милош Садло) — со скрупулезной точностью отмечал каждую фразу, каждый такт, хорошо или неудачно исполненные конкурсантом. С поразительным вниманием слушал он всех молодых виолончелистов, записывая в своих блокнотах каждый спорный для него акцент или штрих. Он исписал, по-моему, не менее сотни больших страниц!

Полная противоположность ему — Григорий Пятигорский. Он все воспринимал эмоционально, ничего не записывал. Его горячо волновали неудачи, и он, не скрывая своих чувств, восторгался талантливой молодежью. Он вообще «болел» за всех, и, когда публика, с его точки зрения, слабо реагировала, недостаточно поддерживала и ободряла артиста аплодисментами, он хлопал в ладоши под столом (членам жюри аплодировать не полагается), чтобы морально поддержать молодого виолончелиста.

Г. Пятигорский не был в Москве сорок лет. Мы с ним почти ровесники. Оба — воспитанники Московской консерватории. Но в консерватории я его не видел: он, как и подобает настоящему вундеркинду, рано поступил в консерваторию и ушел из нее, когда я еще и не переступил ее порога. Учился он у Э. фон Глена, чопорного, по-немецки аккуратного человека. Я его хорошо знал. Он был очень приятным в обществе собеседником, но я никогда его не слышал играющим на виолончели. Видимо, он не любил эстраду. А. Брандуков, еще не преподававший тогда в консерватории и почти до смерти сохранивший к ней скептически пренебрежительный тон (не мог, видимо, простить сафоновский бестактный поступок), услышав однажды Г. Пятигорского, сказал: «Пожалуй, несмотря на то, что вы учитесь в консерватории, и к тому же у Глена, из вас может выйти виолончелист». Несколько позднее Г. Пятигорский ушел из консерватории и начал брать уроки у А. Брандукова.

16-ти лет Г. Пятигорский уже солист Большого театра. Небывалый в истории этого театра случай! В оркестре, где солисты, как правило убеленные сединами мастера, играет мальчик, получавший в те дни детскую продовольственную карточку!2

В то время (двадцатые годы) виолончелисты почти не давали самостоятельных концертов. Во всяком случае, мне не пришлось слушать Пятигорского как солиста. (Помню лишь один сонатный вечер с Е. А. Бекман-Щербиной.) Но хорошо помню его участие в организованном Л. М. Цейтлиным квартете. Это был один из первых квартетов в Советской России. Ему было присвоено имя Ленина. В его составе были: Л. М. Цейтлин, К. Г. Мострас; Л. М. Пульвер (его позднее заменил альтист Ф. Ф. Криш) и Г. П. Пятигорский. Неуемная энергия Л. Цейтлина способствовала не только организации квартета, но и широкой пропаганде камерной музыки в те трудные и тревожные годы. (Вспоминаю один концерт на открытой эстраде «Эрмитаж», эстраде, на которой вряд ли когда до этого звучала серьезная музыка.)

Сидя в дни конкурса в круглом артистическом фойе Колонного зала, Г. Пятигорский вспомнил, как однажды артисты квартета приехали на концерт в Колонный зал и перед началом концерта в этом самом фойе встретились с В. И. Лениным. Л. Цейтлин представил Ленину участников квартета и спросил Владимира Ильича, знает ли он, что есть такой квартет им. Ленина. Владимир Ильич оказал: «Первый раз слышу. А что вы будете сегодня играть?» — «Квартет Грига». — «Это хорошо. А еще что?» — «Больше ничего не удастся сыграть: мы очень торопимся, нас ждут в одной воинской части, где мы сегодня выступаем». — «А вот это совсем замечательно», — сказал Ленин3.

_________

1 И. С. Тургенев уверял, что когда играет Брандуков, из его рук исчезает виолончель и кажется, что она поет человеческим голосом. (Воспоминания М. Л. Василенко).

2 «Старожилы» из Большого театра рассказывают, что самым сенсационным в биографии Г. Пятигорского было его исполнение соло в «Дон Кихоте» Рихарда Штрауса. Эту труднейшую партию 16-летний Пятигорский сыграл на концерте (дирижировал Фительберг) без репетиции и с таким блеском и мастерством, что о нем сразу заговорила вся музыкальная Москва.

3 Об этой встрече и беседе точно так же рассказывает участник квартета им. В. И. Ленина профессор К. Г. Мострас.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Чтобы счастье встречалось с нами… 5

- В стремительном движении вперед 9

- Гаджи Керим летит на Луну 12

- Балет-песня 15

- Многообещающее начало 18

- Из киевского дневника 22

- У молдавских композиторов 28

- В Таджикистане 30

- С трибуны Третьего Всесоюзного съезда композиторов 31

- Выступления зарубежных гостей 46

- Дело сложное и важное 50

- Спор продолжается 53

- Мнение бакинских педагогов 55

- Жизненность таланта 56

- На спектаклях Рижского театра 61

- Беречь наследие 69

- Говорят председатели, члены жюри, гости и участники конкурса 77

- Говорят участники конкурса 97

- Народный артист 99

- Кароль Липиньский и его русские связи 108

- Есть причины для беспокойства 112

- Чего ждет молодежь 118

- В поисках нового 120

- Письмо из Таджикистана 122

- Открытое письмо редакционной коллегии газеты «Комсомольская правда» 123

- «Пражская весна» 126

- Музыкант-боец 130

- Проблемы Венской оперы 132

- Душа музыки 134

- Хроники моей жизни 135

- Исследование болгарской пианистки 142

- Книга о гитаре 143

- Античная мысль о музыке 145

- Как хочу, так и пою 147

- Моя «Одессея» 149

- Дружеский шарж 150

- Грабеж под музыку 150

- Говорят делегаты и гости Третьего Всесоюзного съезда композиторов 151

- Музыкальная эмблема мира 154

- Нерушимая дружба 155

- Еще раз о пропаганде 155

- Подарок москвичам 156

- Орловские энтузиасты 157

- Семинар молодых музыковедов 157

- Наш друг Владимир Фере 158

- «Будем учиться дальше» 160

- Большой театр — «Ла Скала» 160

- «Моцарт и Сальери», 1962 161

- Эстонские премьеры 162

- Одесский театр музыкальной комедии 163

- Декада народных театров 164

- В гостях у редакции 165

- Памяти ушедших. С. А. Заранек 166

- Памяти ушедших. А. Н. Аксенов 166