М. ТЕР-СИМОНЯН

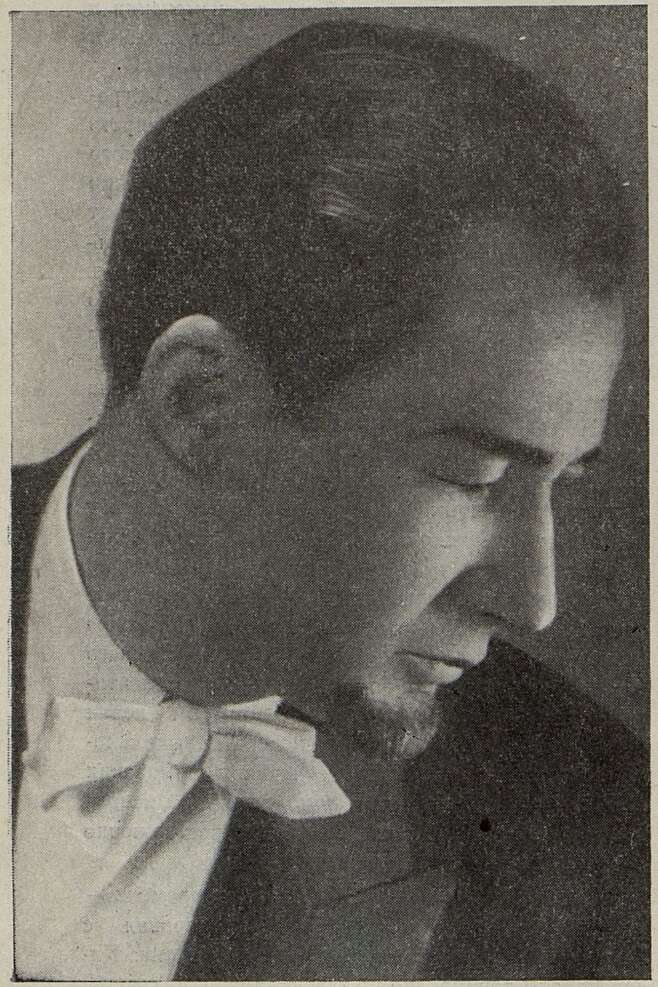

ОГАН ДУРЯН

Когда в сентябре 1957 года на филармонических афишах впервые появилось имя Огана Дуряна, оно почти ничего не сказало ереванским любителям музыки. Лишь немногие музыканты знали, что этот композитор и дирижер живет во Франции, они были знакомы с его песнями, двумя «Пасторалями» для оркестра, с его исполнением увертюры к опере «Проданная невеста» Сметаны, «Камаринской» Глинки. Хотя многое говорило в пользу Дуряна, но, конечно, этого было далеко не достаточно, чтобы создать о нем полное впечатление. С интересом ждали предстоящих концертов.

Он исполнил Шестую симфонию Чайковского, Седьмую симфонию и увертюру «Прометей» Бетховена, увертюру к «Нюрнбергским мейстерзингерам» Вагнера и другие произведения. Яркий талант, глубокая музыкальность дирижера покорили слушателей. Первый же концерт на родной земле решил судьбу Дуряна, — он нашел то, чего искал всю жизнь — признание соотечественников, огромную радость общения с людьми Родины, с ее музыкой, искусством.

Родина, Армения всегда была его путеводной звездой, его страстной мечтой. Еще тогда, когда ребенком он слышал рассказы о трагической судьбе части армянского народа, оказавшегося вдалеке от своей родины, когда горячо устремился к музыке и посвятил ей себя, когда изучал композицию и дирижирование в Иерусалимской консерватории, затем дирижировал на радио, совершенствовался в Цюрихе, Вене, Париже у Роже Дезормьера и Жана Мартинона, выступал с первоклассными оркестрами в городах Центральной Европы... Всю его трудную, полную творческих исканий жизнь в нем неотступно жила мечта увидеть Родину. Эту любовь он вложил и в музыку «Пасторалей», возвращающих нас к образам, воспетым Комитасом, в «Армянскую рапсодию», Сюиту, построенную на древних песнопениях — шараканах, ораторию (в ее основе «Патарак» Комитаса), многие романсы и песни на тексты армянских поэтов.

Знаменательным стал для судьбы Дуряна 1957 год. Участником французской делегации он приехал в Москву на Всемирный фестиваль молодежи. Собираясь с пианистом Раффи Петросяном на гастроли в Армению, он еще не знал, как будет принят, произойдут ли изменения в его жизни. Концерты в Ереване решили все — он остался в Советском Союзе.

Так открылась новая страница в его биографии. Дурян стал вторым дирижером, а спустя три года — главным дирижером Государственного симфонического оркестра Армении. Самозабвенно отдался он работе, об этом красноречиво говорят и его концерты, и заметно оживившаяся деятельность оркестра.

Есть дирижеры, которые не отходят от своего коллектива ни на шаг, все новое, свежее, интересное заключено для них в работе, в выступлениях со своим оркестром. Но для Дуряна общение с новыми оркестрами, с новыми слушателями — любимая стихия. Он выступал в Москве, Ленинграде, Киеве, Вильнюсе, Таллине, Риге, Минске, Свердловске, Баку. А прошлым летом с оркестром Армянской филармонии и Гоар Гаспарян отправился в интереснейшую поездку по Волге. Такое длительное концертное путешествие оркестр совершил впервые. Оно имело огромное значение и для дирижера, впервые выехавшего на гастроли со своим оркестром, и для коллектива, представшего с творческим отчетом перед новой аудиторией, и для армянского музыкального искусства: многие произведения армянских композиторов впервые прозвучали в живом исполнении в городах Поволжья. Публика восторженно принимала артистов Армении.

Претворяя в жизнь девиз нашего времени — «искусство — народу», Дурян концертировал с филармоническим оркестром в Ленинакане, Кировакане, Степанаване, Аллавердах, Эчмиадзине. Подлинным музыкальным праздником стали ежегодные декады симфонической музыки в Ленинакане. Недавно оркестр вернулся с очередной — пятой декады, прошедшей, как всегда, с большим успехом.

Талантливого дирижера полюбили и признали на родине. И особенно радостно, что это не просто проявление горячих патриотических чувств, а результат объективной оценки его яркого дарования. Вот почему Дурян желанный гость в городах братских республик, вот почему его выступления в Чехословакии и Польше живо заинтересовали музыкальную общественность. Газеты отмечали большой успех дирижера, своеобразие его трактовок, свежесть программ (особенно это касалось произведений А. Арутюняна, Д. Тер-Татевосяна и др.). «Есть музыканты, — писал рецензент пражской газеты “Руде Право”, — в выступлениях которых, казалось бы, есть все, “все на месте”, однако, они не волнуют... Армянский дирижер своей трактовкой произведений и тем,

как он дирижирует, вызвал многочисленные дискуссии и по-настоящему взволновал аудиторию, продемонстрировав большой талант и чуткую музыкальность...»

Да, выступления Дуряна всегда вызывают горячие споры. Он пытливо и настойчиво ищет нового, своего толкования, не желая следовать установившимся канонам. И если не всегда до конца убеждает найденное, пусть об этом поспорят. Дурян любит проникать в область малоизвестную, «озвучить» новую партитуру молодого автора, воскресить забытое из прошлого. Подкупает его страстное, творческое отношение к работе, к музыке.

Он тонко чувствует стиль и композицию больших полотен. Так, исполняя Шестую и Седьмую симфонии Бетховена, Дурян предстал перед нами как дирижер, мыслящий широкими масштабами, чрезвычайно эмоциональный, но внутренне собранный, сдержанный. Накал чувств в бетховенской Седьмой, большая энергия, которая накоплялась постепенно, по ходу развития образов и достигла кульминации в Allegretto, — все это свидетельствует о целостном охвате произведения. Правда, не всегда достигает Дурян такой «симфоничности» мышления, тому пример — Четвертая симфония Брамса; здесь в какой-то момент прерывалось развитие основной идеи, нарушалась цельность формы. Но не станем судить по неудачам, — это ступени, которые будут преодолены со временем.

Артистический облик дирижера довольно богат и проявляется в самых различных музыкальных стилях. Если в его интерпретации бетховенских произведений мы отмечали собранность, сосредоточенность то, например, в увертюре к «Нюрнбергским мейстерзингерам» он раскрывает иную сторону своего дара — мужественную силу, захватывающий порыв, упоение потоком музыки. На первый взгляд, его исполнение Пятой и Шестой симфоний Чайковского кажется произвольным. Однако, продумав замысел дирижера, ощущаешь логичность, художественную убедительность его «прочтения». Ведь каждый настоящий художник по-своему «видит» партитуру, по-своему ее воспроизводит, следуя, разумеется, путеводным вехам, начертанным композитором. Чуткий и восприимчивый слушатель увлечется исполнением дирижера, поверит ему. Тот же, кто приготовился услышать один из вариантов уже знакомой, ставшей традиционной трактовки, будет обескуражен и недоволен. Мы порой еще находимся в плену косной формулы — «так принято», и каждое отступление от нее считаем чуть ли не кощунством. Новаторство Дуряна — в самостоятельном, подлинно творческом раскрытии авторского замысла. И когда он достигает желаемого, артистический темперамент его прорывается так бурно и искренно, что оркестр и слушателей невольно захлестывает поток чувств, эмоций, дирижер увлекает их в прекрасный мир музыки, мир, тайну которого не каждому дано раскрыть...

Порой Дурян несколько произвольно трактует темпы. Однако чрезмерная темповая свобода нередко влечет за собой и произвол в передаче художественных образов, характера музыки. Если в скерцо Дюка «Ученик чародея» замедленный темп в начале, рассчитанный на большой «разгон» в кульминации, убеждает продуманностью замысла, то колебания темпов в Пятой симфонии Бетховена не подтверждаются всем исполнительским планом. «Наши пороки — суть продол-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Верю партии 9

- Во имя человека 11

- Оправдаем доверие партии 15

- Работать по-новому 16

- Искусство — источник радости 18

- Бережно воспитывать молодежь 19

- Навстречу слушателю 22

- Герой-современник 27

- Композитор, дирижер, педагог 31

- Продолжим дискуссию 37

- Прокофьев и Шенберг 40

- Ново, талантливо, но… 45

- «Крутнява» в Москве 50

- Отход от завоеванного 55

- Театр на гастролях 61

- Радостное знакомство 63

- Гимн миру (из творческих замыслов Грига) 67

- Воспитание творческой самостоятельности 74

- Художник, гражданин 76

- Раскаты грома 82

- Из автобиографических записей 89

- Оган Дурян 99

- Лауреаты конкурса имени Энеску 101

- Славный юбилей 104

- Дирижер, педагог 104

- Советская виолончельная музыка 106

- Встречи с песней 107

- Новое в программах пианистов (М. Воскресенский) 110

- Людмила Филатова 110

- Контрабас — сольный инструмент 111

- Эдуард Грач 112

- На авторском вечере 112

- Павел Серебряков 113

- Премьера третьей симфонии Онеггера 114

- Город смелых, город дружных 115

- Двенадцать дней на Алтае 122

- Незабываемые дни 124

- В Хабаровске любят музыку 126

- У болгарских друзей 128

- Форум музыковедов 133

- Проблемы музыки Востока 140

- Пестрые страницы 145

- Чем бы это кончилось? 148

- Повесть о «Могучей кучке» 149

- Второе издание 150

- Поступили в продажу пластинки 152

- Хроника 153