ва» (кстати, очень удобного для людей, лишенных подлинного художественного таланта) и мнимой «свободы» творчества попадаются на Западе многие композиторы, особенно молодые, в том числе и талантливые.

Новаторство Прокофьева носит принципиально иной характер, нежели новаторство Шенберга. Шенберг придумал, искусственно сконструировал систему композиции, не имеющую прочных преемственных связей со всем историческим процессом развития мировой музыки, и естественно, что система эта немедленно превратилась в догму. Прокофьев никогда никаких систем не придумывал, никогда не сомневался в жизненности традиций народного и профессионального искусства, и потому его творчество стало закономерной ступенью в развитии всего мирового музыкально-исторического процесса. Более того: оно оказывает все возрастающее влияние на современную культуру, причем без каких-либо специальных усилий, без всякой специальной пропаганды, без «прокофьевских обществ», «прокофьевских медалей», «прокофьевских семинаров» и т. п. И причина этого одна — неодолимая сила и привлекательность самой музыки Сергея Прокофьева, находящей отклик в сердцах многих миллионов людей.

Различие между Прокофьевым и Шенбергом коренится прежде всего в глубочайших идейных и эстетических основах мировоззрения обоих композиторов, в эмоциональном мире их творчества. Но, конечно, в тесной связи с этим находятся и соответствующие средства выразительности. Остановимся на одной из важнейших особенностей музыкального языка — на ладо-гармоническом мышлении.

Не стремясь к созданию своих «систем», Прокофьев создал тем не менее совершенно новый, самобытный стиль письма. И этот стиль при всей его неповторимой индивидуальности содержит много объективных качеств, присущих стилю советской музыки в целом, который принадлежит к наибольшим художественным ценностям нашего времени.

В чем же отличие ладо-гармонического склада музыки Прокофьева от предшествующей эпохи, с одной стороны, и от атональной школы — с другой?

Как известно, у композиторов-романтиков и Вагнера музыка базируется на семиступенном мажоро-минорном ладе. Альтерация и хроматизм служат здесь средством либо модуляции в другой такой же семиступенный лад, либо частичной замены звуков основного звукоряда другими, усиливающими их внутриладовое тяготение. Этому особенно способствует плавность ведения альтерированных звуков, трактованных как вводный тон последующей тональности. Альтерация при этом не отражается на основных ладовых функциях. Развитая система побочных доминант и субдоминант вуалирует, приглушает ощущение основной тональности, но в каждый данный момент ясно, к какому семиступенному ладу принадлежит та или иная гармоническая последовательность. Усложнение гармонии по пути ее хроматизации приводит в результате к тому, что музыка становится беспрестанно модулирующей. Например, «Тристан и Изольда» Вагнера — это бесконечная цепь непрерывных отклонений из одного семиступенного лада в другой. Альтерация и хроматизм лишь обостряют здесь известные нам из школьного курса функциональные соотношения.

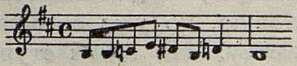

Совершенно иное значение приобретает принцип альтерации у Прокофьева, где он становится одним из важнейших факторов музыкального языка. Прокофьев обогащает, расширяет систему мажоро-минора путем применения альтерированных ступеней в качестве самостоятельных звуков лада, столь же полноправных, как и их неальтерированные соседки. Альтерированная ступень может звучать после тоники и в тонику разрешаться, в зависимости от характера этого разрешения приобретать одну из трех основных функций — тоническую, доминантовую или субдоминантовую, но уже совершенно новую по качеству. На такой ступени лада может возникать любое созвучие, она может участвовать в различных аккордовых сочетаниях и не зависеть от той же, но неальтерированной ступени вплоть до совмещения их обеих в одном аккорде:

3-й ф-ный концерт. 2-я часть.

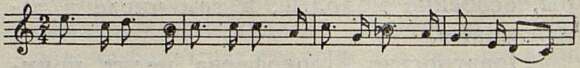

Характернейшие приемы прокофьевского гармонического стиля — частое возвращение в тонику, пристрастие к тоническим органным пунктам и остинатным фигурам — в значительной мере связаны именно с эмансипацией альтерированных ступеней лада. Следует упомянуть и излюбленные Прокофьевым терцовые, квартово-квинтовые, секстовые и т. п., то есть не секундовые, интонации; сопоставление двух альтерированных ступеней на расстоянии подчеркивает и их новую функциональность, и их самостоятельное значение в ладу:

5-я соната для ф-но. Финал.

Такой новый принцип гармонического построения безгранично расширяет рамки тональности. На смену вагнеровской системе бесконечных отклонений приходит новая, обогащенная тональность, преображенная до неузнаваемости и открывающая перед композиторами богатейшие возможности.

В отличие от умозрительного шенберговского «новаторства» новаторство Прокофьева оказалось жизненным в первую очередь потому, что его музыка глубоко впитала особенности национального фольклора и творчества классиков, в частности, всевозможные народные лады. Вспомним начальную тему Второй симфонии Бородина:

Это ведь не обычный си минор. Это особый (связанный с некоторыми чертами русской народной музыки) лад, в котором равно участвует и вторая низкая ступень «до», и третья высокая «ре диез», и третья низкая «ре».

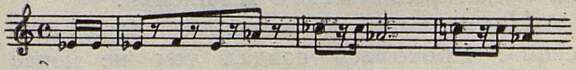

А вот пример из русской народной музыки, где седьмая обычная ступень «си» и седьмая низкая «си бемоль» также сосуществуют на совершенно равных правах:

Частушка «Подговаривал любить».

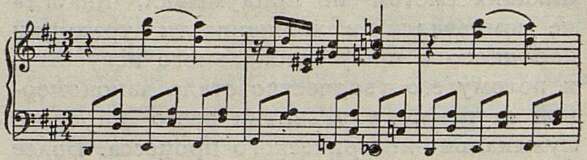

Какие же альтерированные ступени чаще всего можно встретить у Прокофьева? В первую очередь — вторую и седьмую низкую ступени, особенно характерные для русской народной песенности:

5-я симфония. Скерцо.

2-я соната для скрипки и ф-но. 1-я часть.

Подобные примеры можно найти почти в любом произведении Прокофьева.

Столь же охотно употребляет композитор третью минорную и третью мажорную ступени в пределах одного и того же лада. Вспомним хотя бы марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»:

Или тему среднего эпизода из финала Третьего фортепьянного концерта:

Наконец, укажем на пример использования четвертой высокой и шестой низкой ступеней:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Верю партии 9

- Во имя человека 11

- Оправдаем доверие партии 15

- Работать по-новому 16

- Искусство — источник радости 18

- Бережно воспитывать молодежь 19

- Навстречу слушателю 22

- Герой-современник 27

- Композитор, дирижер, педагог 31

- Продолжим дискуссию 37

- Прокофьев и Шенберг 40

- Ново, талантливо, но… 45

- «Крутнява» в Москве 50

- Отход от завоеванного 55

- Театр на гастролях 61

- Радостное знакомство 63

- Гимн миру (из творческих замыслов Грига) 67

- Воспитание творческой самостоятельности 74

- Художник, гражданин 76

- Раскаты грома 82

- Из автобиографических записей 89

- Оган Дурян 99

- Лауреаты конкурса имени Энеску 101

- Славный юбилей 104

- Дирижер, педагог 104

- Советская виолончельная музыка 106

- Встречи с песней 107

- Новое в программах пианистов (М. Воскресенский) 110

- Людмила Филатова 110

- Контрабас — сольный инструмент 111

- Эдуард Грач 112

- На авторском вечере 112

- Павел Серебряков 113

- Премьера третьей симфонии Онеггера 114

- Город смелых, город дружных 115

- Двенадцать дней на Алтае 122

- Незабываемые дни 124

- В Хабаровске любят музыку 126

- У болгарских друзей 128

- Форум музыковедов 133

- Проблемы музыки Востока 140

- Пестрые страницы 145

- Чем бы это кончилось? 148

- Повесть о «Могучей кучке» 149

- Второе издание 150

- Поступили в продажу пластинки 152

- Хроника 153