ность гармонического языка и оркестровки способствует глубокому психологизму этой музыки.

Композиционные формы музыкальной драмы Э. Сухоня говорят об индивидуальном подходе композитора к оперному жанру. Отсутствие законченных и репризных музыкальных структур (арий, дуэтов, ансамблей); отсутствие концовок с остановками на тонической гармонии; сплетающиеся друг с другом монологи, диалоги, сложные массовые эпизоды; слитность и непрерывность развертывающегося музыкального целого, в котором минимальной композиционной единицей становится сцена (по аналогии с явлением в драме) или даже целая картина. Благодаря всему этому напряженный драматизм событий, острота переживаний героев оперы, судьбы которых сплелись в роковом водовороте, находят своеобразное и вместе с тем точное, меткое выражение в динамичной, эмоционально обостренной музыке, неразрывной с действием.

В драматургии произведения немало интересных, ярких находок. События сразу начинаются с катастрофы-завязки (убийство Яна) без привычных для оперного спектакля экспозиционных сцен. Лишь в дальнейшем постепенно распутываются нити, связывающие различных персонажей оперы, и объясняется смысл свершившейся трагедии. Все образы подаются в момент огромного душевного потрясения, а уж затем полностью раскрываются в ходе действия. Нередко целые картины заканчиваются — в музыкальном смысле — «на многоточиях», без какой-либо завершающей, утверждающей концовки. И это придает музыкальному повествованию известную эскизность, незавершенность. Но это только внешнее впечатление. На деле, напротив, громадная целеустремленность, единая линия развития, смысл которой лишь постепенно раскрывается зрителям, направляет драматургию оперы. Принцип контраста играет при этом заметную роль. Так, массовая жанровая картина свадьбы переходит в лирическую сцену Ондрия с Катреной — сцену, обладающую большим трагическим «подтекстом». Беззаботное народное веселье в последней картине сменяется сценой публичного покаяния Ондрия в совершенном преступлении. И только здесь наступает настоящая оперная концовка — большой заключительный хор.

Авторы оперы — композитор Э. Сухонь и либреттист Шт. Гоза — заставляют зрителей задумываться над сложностью человеческих переживаний, поступков и взаимоотношений, над социальным смыслом горестной судьбы Катрены, над проблемой совести, карающей преступника и неизбежно ведущей к торжеству справедливости. Высшим моральным судьей человеческих поступков является народ, произносящий в финальной сцене свой приговор: невозможно добиться счастья ценою преступления. В этом общая гуманистическая идея оперы.

Сильные, всепоглощающие страсти, выраженные могучими средствами современного искусства, — какой это увлекательный материал для работы постановщиков и актеров! И вместе с тем какая сложная задача!

В постановке «Крутнявы» должны, в сущности, соблюдаться два основных требования. С одной стороны, полное преодоление условной «оперности» в поведении актеров на сцене и отказ от пения на «дирижера» — словом, оперный спектакль в смысле простоты и естественности своего рисунка должен приближаться к спектаклю драматическому. С другой стороны, постановщик ни в коем случае не должен вступать в конфликт с тем глубоким комментарием развертывающейся внутренней драмы, который постоянно ведет насыщенная тревогой, трепетная музыка Э. Сухоня. Достигнуть того своеобразного равновесия, в котором находятся здесь внешне обыденные, бытовые, подчас совсем прозаические сцены и огромный накал страстей, скрытых до времени, — вот, пожалуй, основное направление работы постановщиков и исполнителей над воплощением «Крутнявы». Только по этому пути можно прийти к ее реалистическому решению как жизненной, человеческой драмы. И именно здесь коллективу Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко удалось достигнуть многого.

...В коридоре полицейского участка толпится народ. Проходит жандармский ефрейтор с портфелем подмышкой. Перешептываются деревенские парни, вызванные в свидетели, судачат кумушки, а над всем этим несется протяжное причитание Катрены — горький стон одинокого истерзанного сердца. Для всех убийство Яна — случай неприятный, но, в общем, быстро проходящий в ряду других событий, для нее — непоправимая жизненная катастрофа. А вокруг все идет ужасающе обыденно и прозаично: свидетелей поочередно вызывают в кабинет, мачеха деловито рассуждает о необходимости выдать Катрену замуж. И только старый Штелина, отец убитого, тоже погружен в свое безысходное горе...

В подобных сценах, пожалуй, и лежит ключ к решению спектакля. Не только столкновение любви и ревности повинно в трагической судьбе Катрены, но и косные, засасывающие, как тина, бытовые традиции старой словацкой деревни, всесилие богатства, зажиточности над бедностью.

Поэтому правы режиссеры «Крутнявы» Л. Михайлов и Н. Кемарская, когда в такой спокойной

реалистически точной манере воспроизводят сцены в полицейском участке, на свадьбе, в степенном старом доме Зимоней, на храмовом празднике. Это все не просто колоритный жанровый фон, хотя в сценах свадьбы и праздника и звучат прекрасные обрядовые песни и танцы, это — объективные, с большим мастерством написанные картины деревенской жизни, в которых мелькает множество лиц. Кажущаяся пестрота этих картин скрывает неуклонное привычное течение жизни многих поколений. Кстати, именно на эти силы бытовых и социальных традиций, олицетворяемые мачехой, теткой Школьницей и другими персонажами, опирается Ондрий для достижения своей цели, зная, что они помогут ему, принудят Катрену согласиться на брак.

Так повседневный косный быт становится сообщником преступника, порождая в нем на какое-то время чувство безнаказанности и даже убеждение в собственной ловкости и правоте. Поэтому точно и верно без особого «нажима» подчеркивая далеко не безобидную роль колоритной, добродушной на вид тетки Школьницы (арт. Т. Янко) и лицемерной ханжи мачехи Залчички (арт. Ж. Палаева) в жизни Катрены, постановщики усиливают тем самым социальное звучание драмы.

Актеры театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко живут и действуют в этом спектакле, как в подлинной жизни — сложной, тяжкой, но от этого не менее реальной. И в этой трудно передаваемой словами естественности, психологической правдивости центральных образов, результат огромного и радостного творческого труда. К сожалению, сложнее обстоит дело с вокальными силами коллектива. Эмоционально взвинченная, обостренная музыка оперы требует сильных и ярких голосов, величайшей гибкости и верности интонирования. Между тем, это удается далеко не всем.

Мучительный путь Ондрия — от попытки добиться счастья ценою преступления через терзания совести к раскаянию и публичному признанию — прослеживается в опере как единая линия, сначала затаенная, скрытая под покровом повседневной жизни, затем все более прорывающаяся наружу. И наконец, резким сдвигом, словно сбрасывая мас-

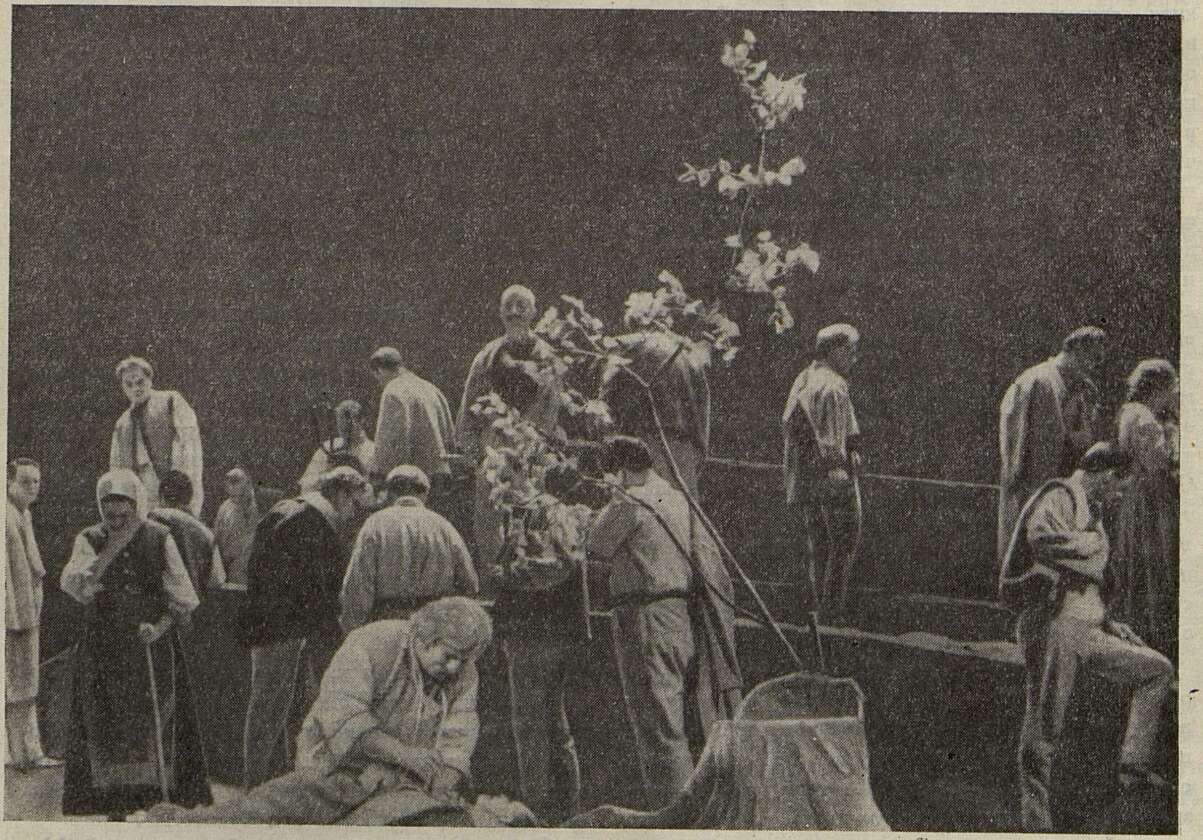

Финал первой картины

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Верю партии 9

- Во имя человека 11

- Оправдаем доверие партии 15

- Работать по-новому 16

- Искусство — источник радости 18

- Бережно воспитывать молодежь 19

- Навстречу слушателю 22

- Герой-современник 27

- Композитор, дирижер, педагог 31

- Продолжим дискуссию 37

- Прокофьев и Шенберг 40

- Ново, талантливо, но… 45

- «Крутнява» в Москве 50

- Отход от завоеванного 55

- Театр на гастролях 61

- Радостное знакомство 63

- Гимн миру (из творческих замыслов Грига) 67

- Воспитание творческой самостоятельности 74

- Художник, гражданин 76

- Раскаты грома 82

- Из автобиографических записей 89

- Оган Дурян 99

- Лауреаты конкурса имени Энеску 101

- Славный юбилей 104

- Дирижер, педагог 104

- Советская виолончельная музыка 106

- Встречи с песней 107

- Новое в программах пианистов (М. Воскресенский) 110

- Людмила Филатова 110

- Контрабас — сольный инструмент 111

- Эдуард Грач 112

- На авторском вечере 112

- Павел Серебряков 113

- Премьера третьей симфонии Онеггера 114

- Город смелых, город дружных 115

- Двенадцать дней на Алтае 122

- Незабываемые дни 124

- В Хабаровске любят музыку 126

- У болгарских друзей 128

- Форум музыковедов 133

- Проблемы музыки Востока 140

- Пестрые страницы 145

- Чем бы это кончилось? 148

- Повесть о «Могучей кучке» 149

- Второе издание 150

- Поступили в продажу пластинки 152

- Хроника 153