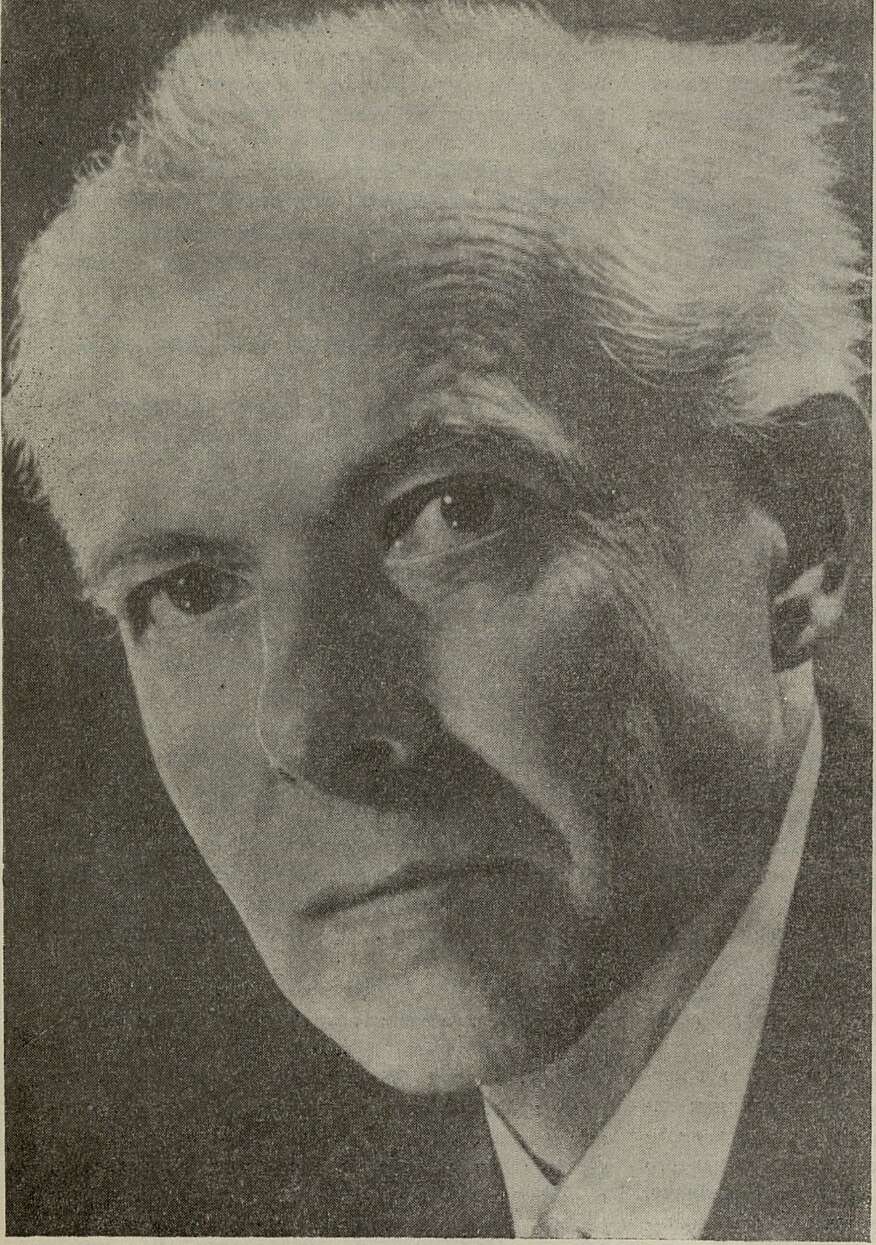

Бела Барток

Вскоре музыка Бартока проникла и на советскую симфоническую эстраду: московский оркестр «Персимфанс» с большим успехом исполнил Танцевальную сюиту (февраль 1928). Эта же пьеса прозвучала в одном из симфонических вечеров в Харькове, а филармонический оркестр Одессы в 1928 г. сыграл под управлением Иштвана Штрассера «Два портрета» ор. 5. Примечательно, что в качестве первых интерпретаторов бартоковской музыки уже тогда выступали такие выдающиеся исполнители, как пианистка Е. Бекман-Щербина, квартет имени Страдивариуса, прославленный оркестр Персимфанс. Все названные премьеры, так же как и сочувственные выступления критиков, подготовили почву для приезда в СССР самого Бела Бартока с циклом авторских концертов.

На протяжении 20-х годов, еще до гастролей Бартока, советская музыкальная критика проявляла пытливый интерес к его произведениям, к его своеобразной эстетической позиции. Уже в 1925 г. Бартоку был посвящен специальный номер журнала «Современная музыка», в котором опубликованы автобиография композитора и статья Эгона Веллеса о первых струнных квартетах. С оценками бартоковских произведений выступили видные русские музыковеды, в том числе Б. Асафьев, Е. М. Браудо, В. М. Беляев.

Уже тогда они сумели во многом верно оценить художественную новизну музыки Бартока, ее значение в условиях обострившегося кризиса западноевропейского искусства.

Б. В. Асафьев в своих статьях 1924–25 годов резко противопоставил ярко национальную музыку Бартока упадочной тенденции современного декадентства:

«В настоящее время заметно выделился среди композиторов Венгрии Бела Барток — передовой современный музыкант и исследователь венгерского и румынского музыкального фольклора, в котором и лежат, главным образом, жизненные истоки его сильного, бодрого и здорового творче

ства, — писал Асафьев в одной из статей 1925 года1... — Струя народного мелоса и острой чеканной ритмики внедряется даже в фортепьянные произведения с традиционными салонными названиями, возвышает их до степени яркой и сочной выразительности... Всюду бьется пульс волнующей жизни, всюду слышны смелые обороты и находчивые выдумки. Они изобличают живость воображения, капризную своенравную поступь, темперамент и вместе с тем трезвую и ясную мысль, обусловливающую цепь стройных, логически вытекающих из основного замысла последований».

Еще раньше, в начале 1924 года, Асафьев высказал ряд интересных мыслей об особой роли Бартока в развитии новой музыки. В статье, опубликованной ленинградским временником «Новая музыка»2, он с тревогой писал о крайней переусложненности современного западного искусства. По мнению Асафьева, в творчестве композиторов Восточной Европы следовало искать некую реакцию на эту пагубную переусложненность. Он мечтал о возврате современной музыки к новой простоте, к сокровищам, таящимся в народном творчестве многих наций. Эти мысли Асафьева, высказанные почти сорок лет назад, весьма актуально звучат и в наше время, когда искусственное экспериментаторство в области новой музыки на Западе достигло крайне уродливых форм.

«Здоровой, основанной на неостывшем народном творчестве реакции в сторону упрощения в Западной Европе ждать, пожалуй, и не приходится. Как это ни парадоксально, она была бы революционным, разряжающим атмосферу явлением», — писал Асафьев, осуждая «рассудочно вымышленный примитивизм, который проистекает из реакционных стремлений и большей частью связан с католической или протестантской церковностью...» Еще тогда Асафьев видел возможности возрождения новой музыки в обращении к родникам народного искусства, считая, что на этот путь подъема способны лишь музыканты многоплеменного Советского Союза, а также, как он выразился, «некоторые свежие и светлые течения в Югославии, Румынии, Венгрии и Чехословакии». В свете этой проблемы Асафьев и оценивал творческие искания Бартока.

Асафьев чутко усмотрел тогда некоторое противоречие в художнической эволюции Бартока между талантливым воскрешением народных традиций и чертами известного стилизаторства. «Очень трудно сейчас установить, определит ли народная музыка окончательно характер и формы его творчества, или же он подчинит песню своим приемам обработки, — писал критик. — Несмотря на многие поразительно свежие страницы, в особенности в преломлении для фортепьяно венгерских крестьянских песен... и румынских народных танцев..., в творчестве Бела Бартока стилизатор еще не совсем побежден и индивидуалистические тенденции модерниста ощущаются сильнее, чем стремление музыканта-этнографа выявить живую сущность народной музыки вплоть до создания на ее основе новых форм...» «Будущее покажет, — добавлял Асафьев, — какое из течений возьмет верх в музыке даровитого венгерского композитора».

Сейчас мы с удовлетворением отмечаем, что последующее двадцатилетие жизни Бартока и особенно его последние произведения во многом оправдали ожидания советских музыкантов.

В отличие от Асафьева, критик Вяч. Каратыгин выступил с безоговорочной похвалой в адрес малоизвестного у нас венгерского мастера. И если Асафьев оценивал в музыке Бартока прежде всего живые связи с народным искусством, то Каратыгин отметил в Скрипичной сонате некую сверхобостренность чувств, характерную для экспрессионизма. Он утверждал, что восприятие этой музыки «граничит с страданием и терзанием», что для слушания ее необходимы «болезненно обостренные в чувствительности нервы...» И тем не менее он целиком принял это сочинение. «...Сквозь эту истерическую оболочку, — писал Каратыгин, — чувствуется яркий и крупный талант, пусть совершенно неуравновешенный, но зато и совершенно несомненный»3.

Музыку Бартока еще в 20 и 30-е годы внимательно изучали наши виднейшие советские композиторы и педагоги, в частности, Н. Я. Мясковский. В личной библиотеке Мясковского можно было найти почти все сочинения Бартока, изданные фирмой Universal Edition; некоторые из партитур были испещрены пометками композитора, о чем рассказывает в своих воспоминаниях его ученик Арам Хачатурян4. Из неопубликованных дневников Мясковского мы узнаем, что он и в 30-е годы пытливо изучал новые опусы Бартока, в частности, 5-й квартет и Музыку для струнных, ударных и челесты. С большим уважением относился к творчеству Бартока Сергей Прокофьев. Во время своих гастролей в Будапеште, вероятно, в 1931 году, Прокофьев с женой нанесли визит Бартокам. Они не застали самого компо

_________

1 Ленинградская «Вечерняя Красная газета» № 118 от 17 мая 1925 г.

2 № 2 за 1924 г.

3 Журнал «Жизнь искусства», № 7 от 17 февраля 1925 г.

4 Мясковский. Статьи, письма, воспоминания. М. 1959, т. I, стр. 274.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160