Седьмой симфонии и гротескной темой из четвертой части Концерта Бартока. Из некоторых американских источников распространяется мнение, будто бы Барток в этой мелодии «пародировал» популярную тему Шостаковича. С этим мнением трудно согласиться, ибо все духовные устремления венгерского композитора в этот тяжелый период были направлены против тех же антинародных сил фашизма и войны, которые с такой страстностью обличала Седьмая симфония Шостаковича.

Было бы не менее интересно сопоставить некоторые черты творчества Бартока с теми течениями в современной советской музыке, которые связаны с пробуждением богатейших народно-музыкальных культур нашего Востока. Назову, прежде всего, Арама Хачатуряна, давшего в своем фортепьянном концерте и некоторых других сочинениях ярко динамическую трактовку подлинных элементов народной музыки Закавказья. Можно выразить сожаление, что Барток, пытливо изучавший фольклор народов Востока во время своих поездок в Турцию и Северную Африку, не отразил широко этих художественных впечатлений в своем композиторском творчестве. Можно предположить, что его искания в этом направлении шли бы во многом параллельно с исканиями наших известных мастеров, выросших в Армении, Азербайджане, Грузии, республиках Средней Азии.

В настоящее время многие советские молодые композиторы, в частности композиторы Союзных республик, пытливо изучают наследие Бела Бартока. Особенно интересны и многообещающи перспективы развития бартоковских традиций в республиках пентатонной зоны — Чувашии, Татарии, Башкирии, Марийской, Бурятской АССР, где проблема обогащения пентатоники составляет одну из центральных творческих проблем.

Богатейшие ритмы узбекской, таджикской, туркменской музыки, оригинальная ладовость музыки азербайджанцев, самобытнейшая народная полифония грузин и многое другое в народном искусстве советских республик ждет еще дальнейшей подлинно современной художественной разработки. И опыт Бартока здесь может оказать несомненную помощь. Заветы Бела Бартока, музыканта-гуманиста, влюбленного в свой народ, в его песни, с глубоким уважением воспринимаются советскими музыкантами.

И. МАРТЫНОВ

«СВЯТОПЛУК» Э. СУХОНЯ

С большим успехом идет на оперных сценах Братиславы и Праги опера «Святоплук» словацкого композитора Эугена Сухоня. Ее постановка стала выдающимся событием в музыкальной жизни Чехословакии.

Эуген Сухонь принадлежит к числу композиторов, неустанно ищущих новые пути, тесно связанные с традициями родной песни. Этот неиссякаемый истопник вдохновения определил облик многих произведений словацкого мастера, в том числе и оперы «Крутнява» («Водоворот»), поставленной на сценах нескольких чехословацких и зарубежных театров (у нас — в Тбилиси и Москве).

После «Крутнявы» Сухонь прошел большой путь, его талант окреп и возмужал. Лучше всего говорит об этом новая опера «Святоплук». Написанная в той же манере, что и «Крутнява», она отличается большей зрелостью мастерства, широтой идейной концепции.

Еще в 1934 году, когда Сухонь познакомился с одноименной драмой словацкого писателя Ивана Стодола, он увлекся ее образами и под этим впечатлением написал программную увертюру для симфонического оркестра. Однако, по собственным словам композитора, он не был тогда подготовлен к работе над оперой и вернулся к своему замыслу лишь много лет спустя, после окончания «Крутнявы». Сухонь внимательно изучал исторические материалы, вникал в характер древних словацких мелодий, вдохновлявших его фантазию. Он сам вместе с Иваном Стодолом и Иелой Кречмером написал либретто «Святоплука».

Действие оперы развертывается в конце девятого века, в эпоху Великоморавского княжества. Старый король Святоплук, чувствуя приближение старости, торжественно назначает своими преемниками сыновей — Моймира и Святоплука. Они не похожи друг на друга: Моймир помышляет об отмене рабства, о процветании родины. Молодой Святоплук честолюбив, он мечтает о власти и ищет поддержки у язычников, замышляющих поход против Великоморавского княжества. Между братьями происходит ccopa, в пылу которой они напоминают отцу, что он сам предательски завладел троном, ослепив своего предшественника Ростис

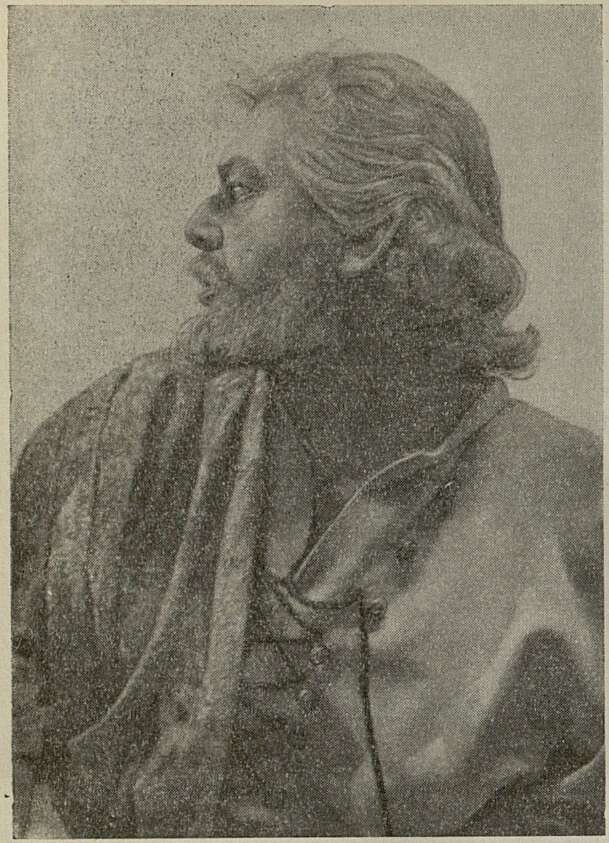

В роли короля Святоплука артист А. Малаховский

лава. Святоплук в ярости изгоняет сыновей и тотчас же испытывает новое потрясение: он узнает, что кто-то предал его и выдал франкам военную тайну. Святоплук приказывает войску немедленно выступить в поход против врага.

Второе действие переносит в среду язычников, справляющих погребальный обряд по убитому воину. Вместе с ним на костре должна быть сожжена и его невеста Милена. Внезапно появившийся Святоплук-младший сообщает, что король решил уничтожить язычников и советует им напасть на Великоморавское княжество, объединившись с франками. Тогда жрецы именем бога Перуна приказывают Святоплуку убить своего отца. Погребальный обряд прерывается появлением дружины Моймира, освобождающего Милену и рабов, которым угрожает гибель на костре. Язычники в бешенстве, они решают отомстить Моймиру, оклеветав его перед королем.

Третье действие возвращает в замок старого Святоплука. Он переживает тяжелые часы: оклеветанный Моймир заключен в темницу, за ним следует и Святоплук-младший, поднявший руку на отца. Суд приговорил обоих сыновей короля к смерти. Но в свой предсмертный час Святоплук прощает их, завещая им править страной в мире и согласии. Однако молодой Святоплук не смиряется и решает убить брата. Попытка не удается, и преступник бежит. Моймир вступает на трон.

Как мы видим, в сюжетном развитии оперы много острых драматических конфликтов, но не в них главная суть произведения. За повестью о жестокой борьбе за власть скрывается иное, несравненно более важное содержание; композитора интересует не столько схватка двух претендентов на княжеский престол, сколько борьба антагонистических сил — справедливости и насилия, от исхода которой зависит выбор пути для всей страны, для народа. Одна из главных идей оперы выражена в словах Святоплука: «Если вы будете жить в согласии и единстве, то никто из неприятелей не осилит вас». Призыв к народному единству никогда не утеряет своей жизненности. Вот почему, несмотря на отдаленность событий, о которых повествует опера, она волнует наших современников.

Лежащая в основе ее мысль об ответственности власти перед народом, о незыблемости морально-этических принципов, обязательных для всех, в известной мере сближает «Святоплука» с «Борисом Годуновым» Мусоргского.

Драматургическое мастерство Сухоня в воплощении этого сложного замысла достигает большой правды и жизненности особенно в характерах и, прежде всего, сложного образа старого Святоплука. Король показан в различных аспектах психологического состояния: то полный спокойной уверенности, то в состоянии тревоги и душевного смятения. Гамма его переживаний очень богата, что дает благодарный, хотя и трудный материал для исполнителя.

Эпически развернутая картина торжественного шествия (первый выход Святоплука) вводит в монолог короля, начало которого исполнено величавого спокойствия. Затем властные интонации сменяются тревожными. Святоплук вспоминает о совершенном преступлении, им овладевают угрызения совести. Тема «совести» достигает кульминации в последнем действии, когда Святоплука преследуют воспоминания о кровавом злодеянии; прерывистые мелодические фразы полны мучительной, нарастающей тревоги.

Неизгладимое впечатление производит второе действие — картина языческого погребального обряда и поклонения Перуну. Вот где проявилась во всем блеске фантазия композитора и его мастерство в построении массовых сцен. Мрачная и необузданная в своем размахе музыка второго действия захватывает своей мощью, оригиналь

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160