Памяти Ю. Балкашина

Г. ОРЛОВ

НЕДОЛГИЙ ПУТЬ

Есть художники, которым суждена большая жизнь в искусстве. Они пробуют силы в разных областях творчества, упорно ищут свой путь, совершенствуются, достигают зрелости; они успевают обнаружить весь свой «творческий потенциал», отдать людям все свои духовные богатства. Иная судьба была у Юрия Балкашина. Он принадлежал к числу тех композиторов, которые подолгу вынашивают каждое произведение, тщательно продумывают, оттачивают мельчайшие детали, лишь после этого берясь за перо; он был одним из тех художников, у которых творчество — это не «вольный полет фантазии», а скорее трудное и упорное восхождение к вершине, на пути к которой каждый шаг должен быть надежно закреплен. Он умер в октябре прошлого года, едва переступив порог тридцатисемилетия.

Короток перечень созданного Балкашиным: несколько романсов и хоров, квартет и скрипичная соната, написанные еще в студенческие годы, сюита «Каменный цветок» (1950), симфоническая поэма «Павлик Морозов» (1954) и последняя завершенная работа — вокально-симфоническая поэма «Травою заросли окопы...» Но каждое из этих произведений — этап в творческой биографии композитора и вклад в советскую музыку. В каждом из них — своя тема, свой способ художественного мышления и стилистический «почерк». Задачи, ставившиеся в них, не повторялись, и почти каждое сочинение воспринималось как своего рода открытие, радовало и изумляло как находка. Вместе с тем они родственны друг другу, ибо в них шаг за шагом раскрывались всё новые грани содержательного и светлого духовного мира художника, его привлекательная человеческая личность, его самобытное, беспокойно пытливое восприятие жизни.

Соната для скрипки и фортепьяно невелика но размеру, но для вдумчивого слушателя она звучит взволнованным рассказом о том, как мужает вступившая в суровый мир юная душа. Не лирика мягка, общительна и одновременно очень серьезна.

В симфонической сюите по мотивам уральских, сказов Бажова чувствуются традиции русской волшебно-сказочной звукописи, представленной именами Римского-Корсакова и Лядова. Палитра композитора здесь засветилась чистыми, прозрачными гармоническими и оркестровыми красками.

«Павлик Морозов» не только объединил достижения двух предшествующих произведений: светлый лиризм скрипичной сонаты и красочную гамму «Каменного цветка». Эта симфоническая поэма интересна драматургическими поисками, попыткой, во многом успешной, создать свободное, гибкое, индивидуализированное развитие образов. Тающее сияние пионерской темы в конце поэмы, столь непохожее на бесчисленные шумные и холодные «апофеозы», надолго запомнилось тем, кто слышал это сочинение.

И, наконец, вокально-симфоническая поэма «Травою заросли окопы…»

О минувшей войне написаны сотни произведений. Два десятилетия она не перестает волновать воображение художников. В раскрытии темы войны творческая мысль нашла разные формы: от монументальных трагедийных концепций до рассказа об отдельных эпизодах, от изображения широкой панорамы военных событий к повествованию о судьбах отдельных людей. Показательно, что в последние годы один за другим появились такие фильмы, как «Чистое небо», «Судьба человека», «Баллада о солдате», в центре которых — «крупным планом» показанные человеческие характеры и судьбы.

Сходные черты можно обнаружить в последнем сочинении Балкашина.

Одночастная поэма для баса, смешанного хора и симфонического оркестра «Травою заросли окопы…» (слова Сергея Давыдова) обращает на себя внимание оригинальностью замысла. Здесь нет сюжета, внешнего действия, упоминания о конкретных фактах. Это монолог, мотивированный предельно скупо: встреча ветерана войны с неузнаваемо преобразившимися местами былых сражений.

Воспоминания как бы «просвечивают» сквозь впечатления реального мира. Внутренний образный смысл слов солиста — лаконичного, полного сдержанной экспрессии «размышления вслух» — оживает в звучаниях хора и оркестра. В поэтическом тексте и в неторопливом течении музыки явственно различаются два образных и временных плана — прошедшее и настоящее; они тесно переплетены между собой и образуют неразрывно контрастное единство. В основе его — разительное несходство сегодняшних и сохранившихся в памяти представлений об одних и тех же предметах:

«…Не здесь ли шли бои… Травою заросли окопы, и сожженный зеленеет лес. Сейчас здесь тишина повсюду, только мне не забыть никогда, как рвались снаряды, и земля стонала…»

Движение контрастных планов, их плавные переключения психологически мотивированы. В этом есть нечто от кинематографического «наплыва», последовательного показа одного и того же явления в различных состояниях, когда обнажается глубокий смысловой и эмоциональный контраст двух различных моментов жизни.

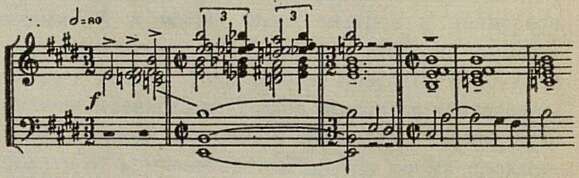

Один из этих планов очерчен в оркестровом вступлении, где сжато формулируется основной тематизм поэмы. Твердые волевые мотивы меди, певучая фраза, дающая начало широкой мелодии заключения, полнокровны, осязаемы, реальны:

В заключительных разделах поэмы этот образ перерождается. Фанфарный мотив звучит праздничным колокольным перезвоном, сопровождающим торжественное шествие; вступительные темы окружаются радужным сиянием, расцветают нежными лучезарными красками. Не случайно эта музыка — хрупкое frulato флейт, дуновения арфы, блестки челесты, «парящие» высокие струнные — напоминает своей красочной гаммой чудесное преображение природы в корсаковском «Китеже»; образ весеннего цветения, овеянный ароматом народной сказки, полный почти пантеистической радости, становится поэтически одухотворенным символом мира:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160