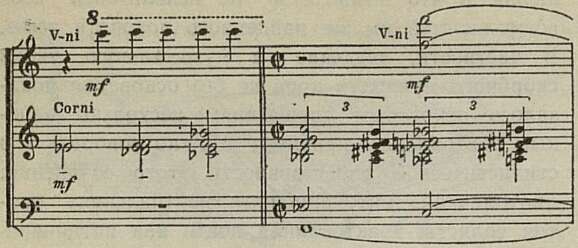

Образ прошлого связан с двумя темами. Впервые они появляются после слов: «…не забыть мне друзей погибших». Это — драматически возбужденный речитатив труб на фоне жестко диссонирующего «металлического» тремоло струнных и скорбный хорал теноров и басов a cappellа:

Темы эти почти всюду сопутствуют друг другу.

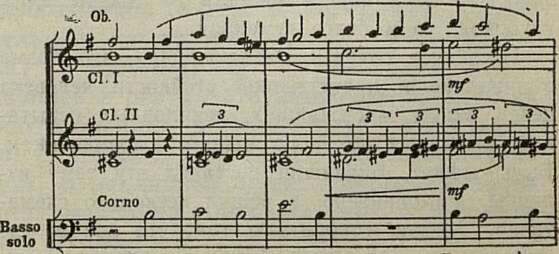

Они решительно противопоставлены остальным эпизодам поэмы и в то же время органично вплетены в ее художественную ткань. В них звучат те же квартово-секундовые интонации — коренные, древнейшие попевки русской музыки, которыми пронизано все сочинение Балкашина. Но дело не только в этом. Мелодические контуры хорала угадываются уже в начале поэмы в напевных фразах деревянных духовых при первых же фразах монолога и далее, в партии солиста, на словах «…как рвались снаряды, и земля стонала…». В репризе же в сольной партии широко распета тема, звучавшая у труб.

С этими неожиданными образными переосмыслениями, эмоциональной многозначностью тематизма связана необычная логика развития и композиция поэмы. Почти ничто не напоминает в ней о школьных формах и, на первый взгляд, поэма может показаться даже бесформенной. Как известно, композиционная свобода в крупных вокально-симфонических сочинениях обычно достигается (и оправдывается) изобразительной трактовкой партии оркестра, его подчинением словесному тексту. Не то в поэме Балкашина. Она прежде всего симфонична. Не скупые слова монолога, а напряженное «подводное течение» представлений и эмоций становится смыслом музыкального повествования. Потому-то столь прихотливо переменчива эмоциональная окраска музыки, столь многозначительны и правдивы пронизывающие ее контрасты.

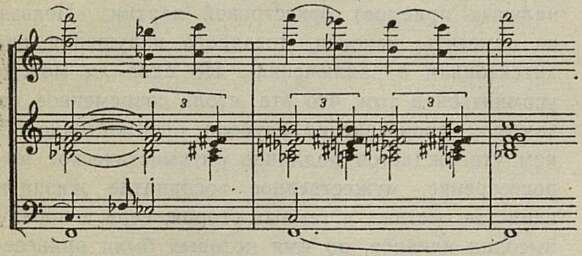

В праздничном начальном разделе множатся экспрессивные полутоновые «вздохи»; фанфарная тема приобретает благодаря им неуловимый оттенок скорби. Мужественные кличи труб удаляются, затихают; их интонации печально повторяет одинокий кларнет. Со вступлением солиста ненадолго устанавливается эпически спокойный тон повествования; но на словах «…воспоминанья… Люди и дни…» неподвижный, словно бы застылый оркестровый фон оживает: в памяти всплывают картины пережитого. Пространственная глубина этого образа-воспоминания подчеркивается женским хором, напоминающим сперва далекий колокольный звон, потом неясный стон-плач. Любопытно, что та же тема женского хора в репризе звучит совершенно по-иному — светло и восторженно:

Пример

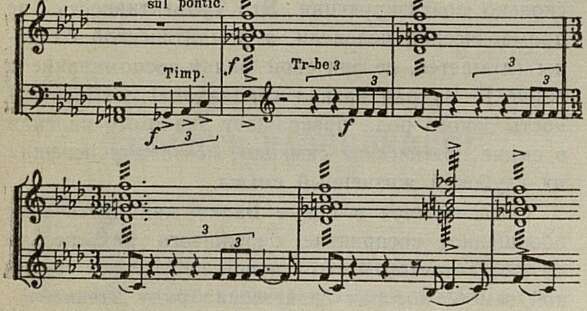

На словах «Не забыть!» рассказ солиста обрывается, и, как бы подхватывая его, в оркестре возникает длительный динамический подъем. Повторяется начальный раздел, затем следует напряженное развитие. Фанфарные интонации звучат у оркестра и хора все более героично. Но на кульминации происходит внезапный эмоциональный сдвиг: вереницы диссонирующих аккордов fortissimo гремят тревожным набатом, исступленные восклицания хора создают проникнутый трагизмом образ народного горя.

Контраст света и тени, пронизывающий всю поэму, обнажается в заключительном разделе. Поток радости на мгновение прерывается траурным хоралом, и после этой «минуты молчания» блеск торжественной коды кажется особенно ярким. Так образно воплощается смысл слов, звучащих как вывод поэмы: «Ты не щадишь меня, память, но тем дороже мне эта жизнь!..»

Воспоминание не омрачает венчающего поэму восторженного гимна жизни. Солнечный пейзаж не становится мрачным оттого, что кое-где лежат густые тени.

Священна память тех, кто своей жизнью завоевал мир и счастье живых. Хранить ее — долг каждого. Мысль о погибших делает обретенную, завоеванную в борьбе радость не только более глубокой, но и более гуманной...

Последнее сочинение Балкашина — это поэма о мужестве и нравственной стойкости человека перед лицом жесточайших, невиданных испытаний, выпавших на долю нашим современникам. Быть может, Балкашин поставил эту тему излишне прямолинейно, а решил несколько схематично. Можно говорить о том, что кое в чем замысел поэмы требовал большей глубины воплощения и что композитор не использовал всех: возможностей им же найденного поворота темы. В частности, введение в музыкальную ткань, скорбного мужского хора не без основания показалось некоторым слушателям несколько наивным театральным приемом. Можно говорить и о стилистической двойственности этого сочинения: диатоничная, интонационно «нейтральная» партия солиста, трактованная почти как нотированная декламация, сочетается со сложным гармоническим языком (вплоть до политональных и атональных приемов) оркестровой партии. Нельзя не отметить, наконец, досадного нарушения архитектоники в заключении. Но едва ли можно усомниться в том, что это столь современное по замыслу произведение глубоко оптимистично. В нем утверждается подлинно оптимистическое мировоззрение, мужественное восприятие жизни в единстве светлых и темных сторон, вера в победу высоких идеалов, во тмя которых были принесены жертвы.

Окончательно уяснить своеобразие замысла поэмы можно лишь поставив вопрос о ее жанровой природе. Д. Кабалевский, критиковавший в свое время поэму Балкашина1, исходил из традиций объективной повествовательности, характерной для многих произведений на военную тему. И он был прав, считая, что в такого рода произведениях драматические, скорбные образы могли бы составить содержание одних лишь начальных разделов и не появляться в финале. Но поэма Балкашина иного жанра. Это повесть о человеке, прошедшем войну, и о его восприятии мира.

В этом смысле поэма субъективна, но ее субъективность не столько психологизирующая, сколько поэтизирующая. Это субъективность не драматической исповеди, а романтической баллады (думается, не зря свой фильм-воспоминание о войне Г. Чухрай назвал «балладой»). Субъективность такого рода превращает знакомые явления в емкие поэтические символы, по-новому освещая их глубокий жизненный смысл.

Отразившееся в поэме Балкашина поэтически обобщенное восприятие пережитого как нельзя, лучше соответствует той новой постановке «военной темы», которая свойственна ряду значительных явлений советского искусства последних лет. Это сочинение могло стать началом подлинного расцвета творчества Балкашина. Но случилось, иначе. На крутом подъеме оборвалась жизнь, серьезного, интересно мыслившего музыканта, талантливого композитора.

_________

1 См. Д. Кабалевский. Музыка и современность. «Советская музыка», 1960, № 3.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160