первая скрипка — Гварнери, вторая — Страдивари, некогда принадлежавшая Адольфу Бродскому, первому исполнителю Концерта Чайковского, альт — Гваданини и виолончель — Амати.

Главные «герои» квартета — первый скрипач Рафаэль Хилгер, талантливый, темпераментный музыкант, с превосходным, сильным и в тоже время задушевным звуком, и виолончелист Исидор Коуен, в прошлом ученик знаменитого Эммануэля Фейермана. Но поразительное равновесие звучности является большой заслугой также и второго скрипача Роберта Манна, и альтиста Клауса Адама. Стиль наполнения Джульярдского квартета отличает превосходное чувство формы, большая темпераментность и живость, гибкий ритм. Во всем ощущаешь единую волю, великолепный ансамбль, участники которого сливаются в целостный творческий организм.

В рецензируемой программе были квартеты Моцарта, Бартока и Шуберта. Моцартовский квартет ми бемоль мажор (так называемый «квартет с фальшивым началом») был передан необычайно выразительно. Совершенно отсутствовала «музейщина», стилизация. Перед нами предстал живой, глубоко человечный Моцарт. Изумительно сыграли артисты тихое, сосредоточенное вступление к первому Allegro, с его резкими диссонансами. Сразу же привлек внимание Коуен, замечательно передавший пульсирующее «биение» басовой партии. Ясность голосоведения достигала почти пластической осязательности. Проникновенно раскрывалось содержание и настроение каждой части — от сосредоточенного драматического вступления до радостного, беззаботного финала. Звучания мелодических перекличек в разных голосах порой создавало ощущение живой беседы.

Для передачи Третьего квартета Бартока нужны очень яркие краски, «широкая кисть»; такая трактовка в какой-то степени чужда джульярдцам. Порой хотелось более экспрессивного — пусть даже не столь красивого — звучания, большего драматизма.

Романтично интерпретируя ре-минорный квартет Шуберта «Смерть и девушка», артисты допускали в Allegro свободные, не указанные в партитуре отступления от основного темпа (несколько замедленная побочная партия и т. д.). Это звучало непривычно, но большое чувство меры убеждало в законности замысла. Интересно прозвучала тема Andante con moto, сыгранная без вибрации, «белым» звуком, столь уместным для этой музыки, В разнообразно и красочно исполненных вариациях нигде не нарушалось непрерывное развитие музыкального материала. Великолепный стремительный финал — едва ли не самая большая удача концерта.

Артисты имели огромный успех и сыграли «на бис» финал соль-мажорного квартета Гайдна, медленную часть квартета Дебюсси и две части из квартетов Бартока. Особенно сильное впечатление осталось от поистине ослепительного исполнения Гайдна и поэтичной трактовки Дебюсси — с необычайным по богатству тембров, буквально сказочным звучанием.

Б. Доброхотов

*

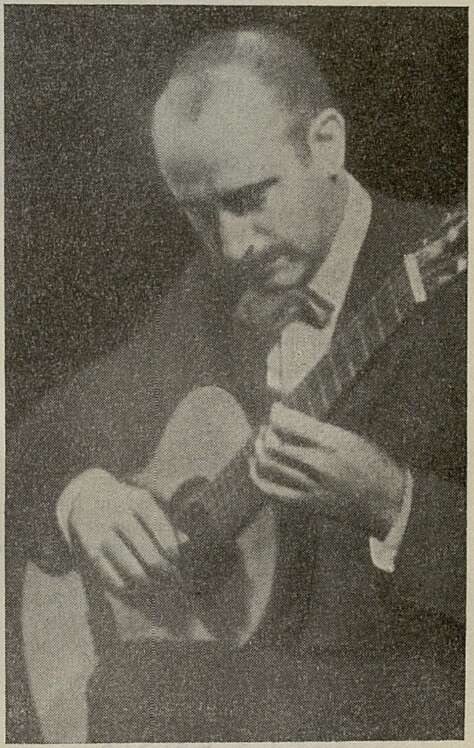

Испанский гитарист

(3 октября, зал имели Чайковского)

Москвичи впервые услышали Николаса Альфонсо. Вся его творческая жизнь, начавшаяся очень рано, посвящена гитаре. По словам артиста, ежедневно, с утра до вечера с небольшими перерывами он играет на любимом инструменте, повторяя обширный репертуар, разучивая новые произведения. Уже долгие годы Альфонсо живет вдали от родины, в Бельгии.

Наибольшее впечатление в программе оставили чудесные «Гавот» и «Жига» неизвестного у нас автора Л. Вейсса, «Andantino», «Менуэт» и «Этюд» гитарного классика Ф. Сора, «Прелюдия» и «Фандангильо» Торроба, «Рафага» Турина — колоритная картинка испанской жизни, несколько салонная, но эффектная «Испанская серенада» Малатса и замечательная «Астуриана» Альбениса. Пьесы эти Альфонсо играл задушевно, с мягкой, изящной фразировкой.

Однако весьма различным по стилю и содержанию произведениям композиторов XVI века Доуленда и де Нарваеса, Баха, Гранадоса и де Фалья исполнитель придавал общее настроение элегической грусти, интимности. Это усугублялось и очень легкой манерой звукоизвлечения, избавляющей от ненужных «материальных» призвуков, но обезличивающей тембры. Временами хотелось большей крепости, определенности, разнообразия звучания. Лишь изредка, как дополнительная краска, применялся открытый звук гитары, даже в напевной Сарабанде Корелли (переложение части из скрипичной сонаты). Возникало желание услышать бо́льшие динамические и тембровые контрасты, более темпераментное, яркое раскрытие авторских замыслов.

Любителя гитары, переполнившие зал, тепло приняли Альфонсо; «на бис» он сыграл четыре пьесы.

Б. Д.

Гостья из Аргентины

Аргентинская пианистка Мариса Регулес (6 октября, зал Института имени Гнесиных) выступала в городах США, Англии, Франции, Италии, Чехословакии, Японии, играла с такими дирижерами, как Кусевицкий, Митропулос, Орманди. Отсюда уверенность и свобода ее исполнения.

Английскую сюиту ми минор Баха она исполнила в мужественных тонах, просто и ясно. Щедрая педализация помогла создать насыщенное, плотное звучание инструмента; несмотря на обилие forte, однообразия не возникало, динамика отличалась гибкостью и изменчивостью. Все части (исключая сарабанду) игрались в быстрых темпах, исполнение было пронизано сильной ритмической волей. Темпераментно трактует Регулес титанический замысел си-минорной сонаты Листа. Она стремится выявить поэтическую идею, хорошо ощущает архитектонику. Rubato ее сдержанно, динамические контрасты — не самое сильное средство выразительности. Технические детали тщательно проработаны — это доказывают «штормовые» октавы в конце репризы. В крайних частях шопеновского Скерцо ми мажор звучание наполнилось радостным блеском, пышностью, хороши были россыпи звонких пассажей, но несколько нивелировались тембровые эффекты. Хотелось большей лирической проникновенности в трио — для контраста с окружающими разделами. В первой балладе Шопена фразировка не знает элегической размягченности, подчас она даже эмоционально окупа, но всегда собранна, дышит энергией. И здесь форма скреплена неудержимым стремлением «вперед».

Артистка познакомила многочисленную публику с «Грегорианскими вариациями» Каманьо. В них за красивой певучей темой, полной тоски и раздумья, следует серия вариаций, остро гармонизованных, разнородных по фактуре.

В пьесах Альбениса «Эль альбаисин», «Воспоминание», «Порт», «Наварра», как и в исполненных «на бис» сочинениях испанских и аргентинских композиторов (великолепно сыгран был огненный «Испанский танец» Сарасате), Регулес заинтересовала слушателей изменчивой ритмикой, помогла ощутить пряную гармонизацию, «знойный» колорит музыки...

М. С.

Эстрада

МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕВЮ

Что́ определяет лицо эстрадного оркестра? Разумеется, репертуар. На премьере такого коллектива хочется услышать новые и свежие оркестровые пьесы. А есть ли они у Рознера? Если говорить о сочинениях, отражающих сегодняшний пульс жизни, то можно назвать лишь одну национально определенную пьесу А. Бабаева, где полно использованы оркестровые ресурсы. Остальное же — музыка, уходящая в прошлое. Дюк Эллингтон, Вильям Хэнди, фантазия на темы из кинофильма «Серенада солнечной долины»... Правда, это джазовая «классика». Но стоит ли так часто обращаться к ней? Кому, как не Рознеру, руководителю превосходного оркестра, пропагандировать новые сочинения советских авторов! Не лучше обстоит дело в новой программе и с песнями, — очень уж мало настоящей, современной лирики. Выделяются лишь трогательная мягкая «Колыбельная» Т. Хренникова и взволнованная экспрессивная песня А. Пахмутовой «Я тебя люблю». Зато всю программу «прослаивают» мало выразительные песни самого Э. Рознера.

Что касается исполнения, то прежде всего хочется указать на небрежное обращение со словом. Так, в номере «Мы шагаем» почти исчезает текст одноименной песни А. Эшпая, пополняемой «хором» артистов оркестра. В кульминации фантазии на темы В. Соловьева-Седого они же поют песню «В путь!». Но попробуйте разобрать хоть одно слово! «На поверхности» оказывается эффектная звучность труб и тромбонов, полностью перекрывающих звучание голосов.

Не все показалось ровным и в исполнении джазовых пьес. Безупречно звучит музыка из кинофильма «Серенада солнечной долины». В интер

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160