«Тарантеллу» из цикла «Венеция и Неаполь» Листа. Исполняя блестящее, полное огня произведение, он словно переродился, быть может правильнее сказать, перевоплотился. Трудно было предполагать, что застенчивый, замкнутый, несколько скованный в движениях юноша таит в себе столько пламенного темперамента и мужественной воли, что он с такой теплотой, непосредственностью и богатством интонаций может спеть характерную итальянскую канцону, украшенную элегантными фиоритурами. И уже тогда нельзя было не заметить некоторых особенностей его художественной индивидуальности.

Все, начиная с трактовки заигранного произведения, своеобразного чувства фразы, ритма и красок фортепьяно, говорило, что Николаев прав: «Вовочка» не один из вундеркиндов, блиставших техникой, апломбом и темпераментом, которыми в те годы была богата Петроградская консерватория. Юный поэт вкладывал в исполнение музыки всю наивную страстность первой любви к ней, играл с полной самоотдачей пылкой и нежной натуры романтика. Пусть в его исполнении и были недочеты еще не вполне зрелого пианиста, но нельзя было слушать его без увлечения.

Последующие встречи с Софроницким подтверждали, углубляли и усиливали первые впечатления от его замечательно своеобразного таланта. Однако жизненные обстоятельства надолго оторвали меня от Петрограда и лишили возможности наблюдать быстрый ход его созревания (1918–1921 годы я провел в Ростове-на-Дону, где преподавал во вновь открытой там консерватории).

Тем временем Софроницкий завершил свое образование. Весной 1921 г. на публичном акте консерватории выступили воспитанники Николаева — Владимир Владимирович Софроницкий и Мария Вениаминовна Юдина. Это событие — важная веха в становлении советского пианизма: и Софроницкий, и Юдина были «первыми ласточками» в блестящей плеяде наших пианистов, вскоре завоевавших мировое признание.

Вернувшись осенью 1921 г. в родной город в качестве преподавателя консерватории, я застал Владимира Владимировича концертирующим пианистом, уже завоевавшим горячую признательность взыскательной петроградской публики и выдающихся музыкантов, еще не забывших выступления Рахманинова, Скрябина, д’Альбера, Падеревского, Гофмана, Бузони, Годовского и других гигантов-пианистов. Особым вниманием дарили его А. Глазунов, А. Оссовский и Э. Купер, руководивший в ту пору спектаклями бывшего Мариинского театра и оркестром филармонии, а также Вера Ивановна Скрябина, передавшая Софроницкому особую любовь к творчеству замечательного русского композитора. И, может быть, она способствовала тому, что Софроницкий усвоил характерные черты неповторимого своеобразия скрябинского пианизма. (Женившись на ее дочери, он породнился с семьей Скрябина).

Популярность Софроницкого возрастала из года в год. Ее не затмили концертировавшие в те годы зарубежные пианисты Эгон Петри, Артур Шнабель, а также яркой кометой вспыхнувший ослепительный талант Владимира Горовица. Отдавая дань каждому, наша публика особо

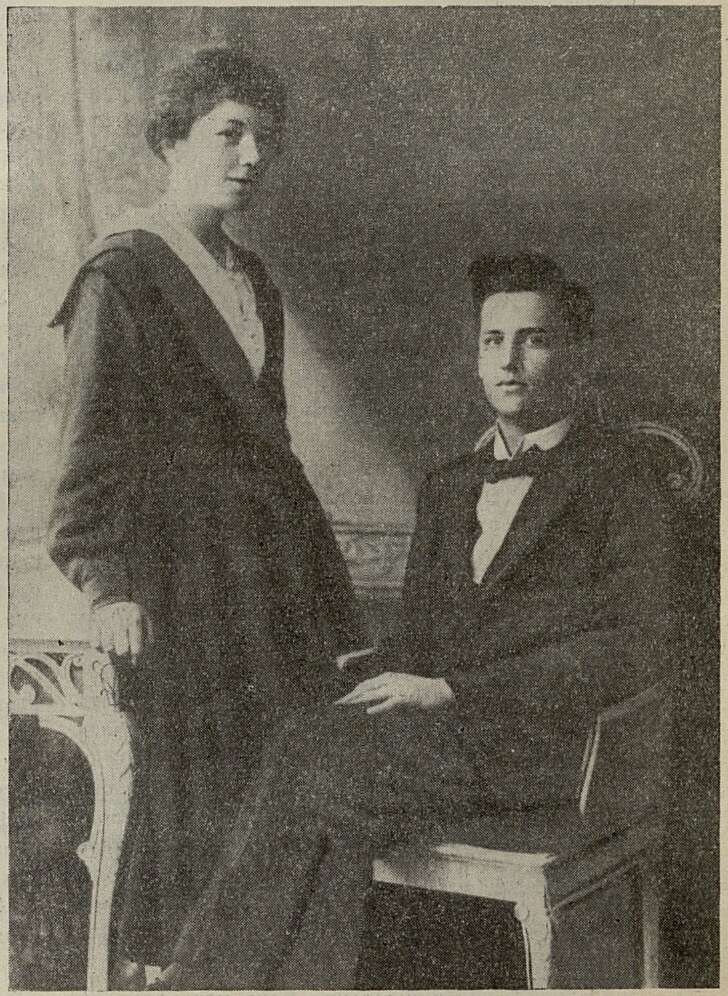

В. В. Софроницкий с женой Е. А. Скрябиной

(1922 г.)

нежную любовь дарила «своему» Софроницкому. Его творчество, ни на чье не похожее, стоявшее особняком, было особенно близко советскому слушателю.

Быстро росла и расширялась всесоюзная популярность Софроницкого. Его концерты в Москве, посвященные сочинениям Скрябина (в десятую годовщину смерти композитора), завоевали ему репутацию лучшего исполнителя скрябинских произведений. И действительно, ни до Софроницкого, ни после него не было пианиста, который так глубоко проник бы в своеобразный мир музыки Скрябина, исполнился ее духом и нашел выразительные средства для ее воплощения.

В 1928 г. Софроницкий побывал в Польше и во Франции. Эта поездка также сопровождалась полным признанием его выдающегося таланта и мастерства.

Вместе с профессиональным ростом рос и его репертуар. Наряду с романтиками Запада и Скрябиным его любимыми композиторами стали Метнер и Прокофьев. В творчестве Прокофьева Софроницкий один из первых, если не первым, услышал лиризм и задушевность — черты, которые долго не замечали исследователи, да и исполнители, обычно подчеркивавшие бодрость, напористость и даже «спортивный дух» его музыки. Охотно играл Софроницкий и картинные пьесы Дебюсси. В конце тридцатых годов он дал серию из двенадцати концертов, в программы которых включил не только классику и романтику, но также произведения русских советских композиторов.

Искусство и красота игры Софроницкого, ее обаяние и сила воздействия были необычайны. Казалось, артист непосредственно излучает музыку: «Рояль исчезает, и нам открывается музыка» (Г. Гейне).

Но он не всегда сразу настраивался и увлекал публику в сопереживание. Случалось, что не только в первой пьесе, но даже на протяжении всего первого отделения нельзя было узнать артиста, который умел магически завораживать слушателя. Таким он был с юности. Приведу характерный факт. А. Глазунов, щедрый лаже на преувеличенную похвалу, в отзыве об исполнении Софроницким на выпускном экзамене фортепьянного концерта писал, что если бы он не слышал всей так называемой «стильной программы»1, то по исполнению концерта затруднился бы судить о степени дарования пианиста и его законченности. Очевидно, лишенный «разгона» Софроницкий не успел войти в настроение и разыграться на эстраде. В концертах же для фортепьяно с оркестром, как правило, надо сразу же «брать быка за рога»...

Во всем облике Софроницкого было что-то говорившее о душевном благородстве, о большом содержании внутренней жизни, чистоте и красоте души. Знавшие артиста навсегда запомнили сосредоточенный взгляд его серых теплых глаз, посаженных глубоко под низко «надвинутыми» бровями, горькую складку тонко очерченного рта, почти до конца дней не седевшую, густую шевелюру темных волос. Выше среднего роста, стройный, но державшийся несколько «зажато», он был безразличен к своей внешности. В старомодном, мешковато сидевшем фраке, он выходил на эстраду словно заторможенной и мало пластичной походкой. На публику не обращал внимания. Ему было безразлично, как он выглядит во время игры со стороны. И все же не только знающие, что их ожидает, какого кудесника они услышат, но и впервые пришедшие его слушать неизбежно поддавались обаянию личности этого поэта фортепьяно.

Усаживался он на стуле глубоко (отсюда странные «поклоны» инструменту). Играя, не отстранялся от рояля, а общался с ним, не витал «в заоблачных высях», а умел слышать прекрасное в действительности и любить его. Он был не романтиком-фантастом, а романтиком-реалистом.

В 1937 г., в бытность заведующим фортепьянной кафедрой, я решил привлечь Софроницкого к педагогической работе в консерватории. Это оказалось очень трудным делом. С присущей ему скромностью и даже застенчивостью он говорил: «Да что вы! Я никогда этим не занимался... Да я этого и не умею!.. Да не люблю я это!» И нелегко было убедить его, что никто не ждет от него школярского преподавания, что один лишь факт общения с ним будет вдохновлять тех, кому посчастливится заниматься у Софроницкого, а возможность слушать и видеть вблизи его игру будет лучшей школой для тех, кто умеет слышать и наблюдать.

Согласились мы на том, что систематических занятий со студентами он вести не будет, —

_________

1 Это были произведения Баха или Генделя, Моцарта или Гайдна, иногда Скарлатти; далее шли Бетховен, Шуман, который изредка заменялся Брамсам и еще реже Шубертом; затем обязательно — Шопен и Лист. Отечественные произведения обычно не включались в сольную программу; исполнялся какой-либо концерт или камерный ансамбль русского композитора.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160