мгновенно представив себе последствия, расчетливая фермерша бросает в Кола лишь цветок: ведь глиняный горшок неминуемо разобьется.

В творчестве Аштона это внимание к выразительной детали проявилось не только в «Тщетной предосторожности». Вспомним «Трагедию моды», с которой балетмейстер начал в 1926 году свою творческую деятельность, бурлескные «Свадебный букет» и «Фасад» и, в особенности, партии уродливых сестер в «Золушке» — одну из них, неуклюжую и немного грустную, играл сам Аштон. Такая же грусть и патетика пронизывает партию Алэна (Александр Грант), оттеняя глубину и человечность всей комедии, сообщая ей «диккенсовские» нотки. В таком «ключе» задумано, например, «па-де-труа» из второй картины первого акта (на музыку па-де-де, сочиненного для Фанни Эльслер в 1837 г.). В классический дуэт Лизы и Кола внезапно врезается танец Алэна, вообразившего, что Лиза танцует с ним. Хореографическое соло Алэна построено на приеме, пародирующем движения классического танца. Выразительный финал балета опять-таки связан с образом Алэна: после того, как все гости умчались в прощальной фарандоле, увлекая за собой незадачливого жениха, и казалось, что можно в последний раз опускать занавес, в окно влезает Алэн. Он забыл свой любимый красный зонтик, единственную радость, которая осталась у него в жизни. С неповторимой выразительностью прижимая вновь обретенное сокровище к груди, Алэн-Грант исчезает в дверях.

Всего этого нет в сценарии Доберваля, но находки Аштона органически вписываются в сюжет. Его решение «Тщетной предосторожности» отвечает духу этого произведения, хотя и отличается от всех предшествовавших постановок. Чувствуя это, Аштон писал: «Быть может, я далеко ушел от первоначального балета, но где-то по духу мой вариант должен с ним сходиться. Правда действия должна быть у них одинаковой, иначе не могло бы быть успеха».

Аштон отмечает также действенность драматургии Доберваля. Такой действенности, в которой раскрывался бы характер, недоставало «Ундине» — балету, над которым Аштон начал работать до постановки «Тщетной предосторожности». Нужно сразу же оговорить, что партия «Ундины», созданная Аштоном специально для Марго Фонтейн, настолько органична, что работу балетмейстера и балерины можно отнести к выдающимся достижениям современной хореографии. Другое дело, сам балет «Ундина». К его сюжету мы не можем относиться безразлично. Слишком дорога нам прозрачная поэтичность поэмы Жуковского, как бы заново создавшего «Ундину» Ламотт Фуке на русском языке.

Известно, что Чайковский мечтал написать балет на этот сюжет... Читая «Ундину» Жуковского, каждый из нас, наверное, по-своему представлял себе это создание, сотканное из водяных струй и смеха. Думается, что Ундина Марго Фонтейн как раз такая. Многое тут сделано Аштоном. Недаром, работая над балетом, он многие часы проводил на берегу моря, всматриваясь в бег морских волн. В движениях рук Ундины и ее водяных подруг словно оживают колышущиеся ленты водорослей и жемчужные брызги фонтана, из которого появляется Ундина, неумело, но с неудержимым: детским любопытством ступающая впервые на твердую землю.

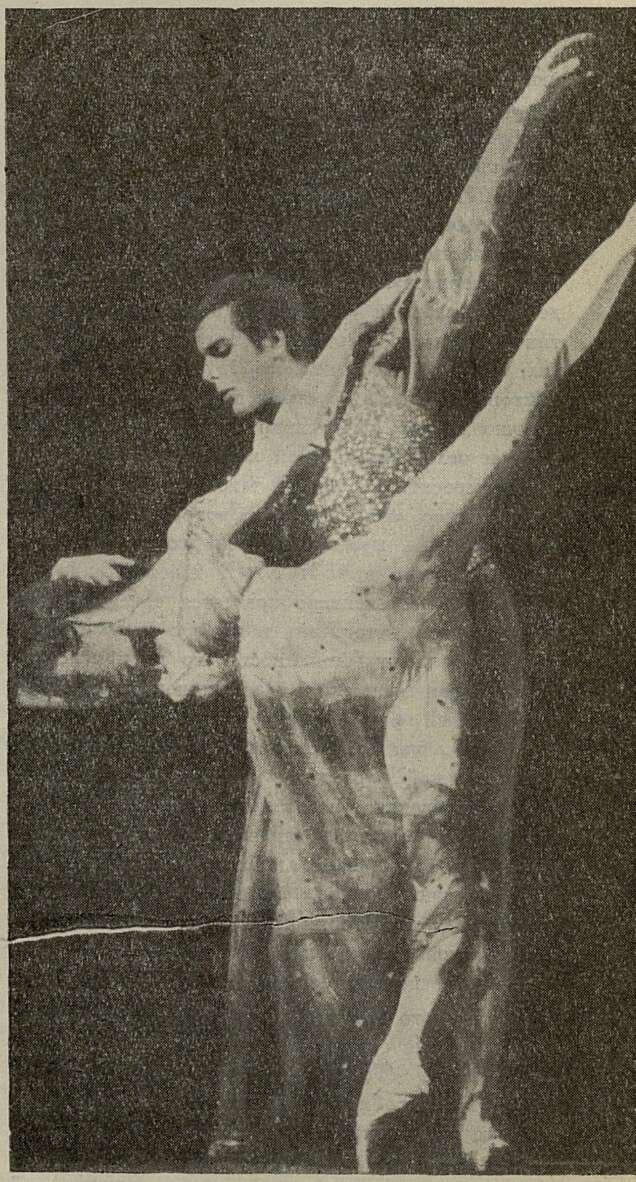

Замечателен танец Ундины со своей тенью — единственный мотив, заимствованный Аштоном из одноименного балета, некогда поставленного и Лондоне Жюлем Перро. Но самое большое достоинство постановки в том, что образ Ундины дан в развитии, — это особенно убедительно показано в интерпретации Марго Фонтейн. В последнем акте ее Ундина — уже не резвое и неискушенное дитя водного царства. Это женщина, узнавшая несправедливость и страдания. Фонтейн замечательно передает перемену в облике Ундины, начиная с того момента, когда, словно видение, проступают ее черты сквозь портрет какого-то предка Па-

«Тщетная предосторожность»

лемона. Юноша видит окутанное неизбывной грустью лицо Ундины, знающей, что ее любовь несет любимому смерть.

Таков образ Ундины. А как же остальные? Все они даны как бы «не в фокусе» — прием, который в старых балетах часто применялся для выделения партии балерины. Палемон, Берта, Отшельник еле очерчены, и артистам Сомсу, Фаррон, Эдвардсу приходится в пантомимных сценах «рассказывать» перипетии сюжета. Несколько больше повезло Тиреннио, повелителю Средиземного моря. Эта роль танцевальна, и Александр Грант насыщает ее чертами властного характера.

Сильно затягивает действие балета «гран па» последнего акта, в котором Аштон, как видно, хотел следовать Петипа. Только «гран па» Петипа всегда отличалось удивительной логичностыо и целостностью композиции. Аштону же здесь изменило чувство гармоничности частей, характерное для большинства его постановок. В неменьшей степени это относится и к дивертисменту, исполняемому почему-то в костюмах, стилизованных в духе Калло, хотя в фигурах и па танцующих нет ничего от персонажей комедии масок. Нам известно, что Аштон собирается пересмотреть последний акт «Ундины». Кое-что уже сде

«Ундина»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160