все новые и новые тексты, и распространение их становилось еще более широким.

Самыми пригодными в качестве timbres были, с одной стороны, мелодии, быстро запоминающиеся, с другой, — обладающие особой емкостью образного содержания.

На первый взгляд кажется непонятным, как, например, «Гимн Разуму» Шенье (положенный на музыку Мегюлем) мог исполняться и на напев песни «Труба призывает к тревоге» и «О чижике, которому ты завидуешь». Однако это не вызовет особого удивления, если учесть некоторые особенности французской песенной практики. Наиболее оригинальный признак песенно-поэтического жанра, созданного французской революцией, — тесная взаимосвязь поэзии и музыки при достаточной свободе сочетания элементов, допускающей исполнение многих текстов на один напев. Известный напев должен был соответствовать не деталям и изгибам текста, а прежде всего его общему смыслу. Здесь могли сыграть решающую роль аналогии, родственность отдельных образов, особенно начальных, общий характер, а подчас и ритмическое сходство, удобство подтекстовки, когда слова естественно «входили» в мелодию, «удобно» располагаясь в ней. В сатирических песнях и куплетах мелодия часто выбиралась по контрасту нового содержания с привычным напевом.

Было ли такое соединение нового текста со старой мелодией чисто механическим, или новый текст заставлял вносить некоторые изменения, хотя бы на первый взгляд и малосущественные? Указание «петь на такой-то напев» говорит о заранее продуманном характере, структуре, ритмическом строении нового текста. Однако даже при сохранении внешнего облика мелодии можно встретиться в ряде случаев с (Небольшими изменениями: метрическим дроблением, повторением звуков, распеванием или уменьшением количества слогов. Главное же — нельзя недоучитывать «способности» нового текста придавать старой мелодии новый характер. Это происходило через подчас почти незаметные интонационные, синтаксические, агогические перемены.

Из практики использования timbres возникли и первые значительные песни революции 1789 г.: «Ça ira» и «Veillons au salut de l’empire» («Будем на страже страны…»).

«Ça ira» — первая no времени появления, подлинно народная революционная песня. Прозвучав во время подготовки празднования дня Федерации 14 июля 1790 г., первой годовщины взятия Бастилии, она тотчас приобрела огромное распространение. Ко дню Федерации появилось около ста песен, но ни одна из них не могла сравниться с популярностью «Ça ira».

Песня возникла сразу в двух текстовых вариантах с одним и тем же характерным словесным рефреном «Ah, çа ira, çа ira, çа ira»1. Но в одном случае речь шла о веселой беззаботности, радостном подъеме народа (не оставившего работы и во время разразившегося ливня), в другом. — о его готовности к борьбе. В первом пелось: «наплевать на аристократов и лужи», во втором прозвучал знаменитый призыв «на фонари аристократов!», впоследствии смягченный в официальном варианте2.

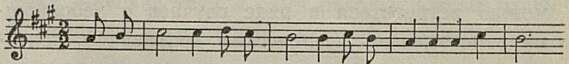

Мелодия «Ça ira» — не что иное, как популярный контраданс «Национальный перезвон». Автор танца Бекур (музыкант маленьких театров и общественных балов предместий) сумел передать в нем грациозную танцевальность, ощущение движения. Было ли этого достаточно?

Острый, энергичный текст «Ça ira», подчеркнув некоторые интонационные и ритмические особенности музыки, выявил в ней неожиданные возможности. При почти полном, казалось бы, тождестве мелодии появилось совершенно новое качество. Подчеркивание и утяжеление затакта («Аh, çа ira»), заострение начала каждой сильной доли, устремленность «нейтрального» в фортепьянном изложения поступенного движения вверх, изложение восьмыми в конце фраз сделали напев совсем иным, сообщив ему целенаправленную, страстную, иногда даже грозную силу. В то же время внешне напев почти не претерпел изменений.

«Ça ira» — один из самых ярких примеров переосмысления довольно безличной мелодии эмоциональной энергией слова. Это уже не только подтекстовка, но и в значительной мере — переинтонирование.

Неожиданные трансформации выпали и на долю серенады из комической оперы Далейрака «Рене д’Аст».

Использование любовной лирики для песенного воплощения революционной тематики было в эти годы довольно обычным явлением. На напев популярного романса «L’avez vous vu mon bienaimé» из оперы Далейрака «Нина, или Безумная от любви» была положена «Песнь на открытие дорожных работ в департаменте Сены 25

_________

1 «Ça ira» — буквально «Это будет» — значит здесь «Дело пойдет на лад», «наладится». Выражение приписывается В. Франклину, отвечавшему так на вопрос о перспективах американской революции.

2 «Ça ira» до появления «Марсельезы» было национальным гимном революционной Франции.

вентоза XI года», на музыку Монсиньи «О, моя нежная волынка» — «Взятие Бастилии буржуазией и французской гвардией 14 июля 1789 г.» Лирические мелодии Монсиньи и Далейрака воспроизводили, хотя и в сентиментальном преломлении, некоторые элементы народной музыки, и это привлекло к ним внимание.

Но о случае с серенадой из «Рене д’Аста» можно говорить, как и в отношении «Ça ira», о рождении нового произведения.

Возникшая (как и позднее «Марсельеза») в Рейнской армии, песня отображала патриотический подъем революционных войск1. Она сложилась как новое, самостоятельное единство старой музыки и нового текста и в этом своем облике приобрела героический характер. С момента рождения «Veillons au salut de l’empire» любовная серенада из оперы «Рене д’Аст» как бы перестала существовать: с такой силой «вжился» в ее мелодию новый текст.

В практике timbres можно найти и случаи довольно значительных отклонений от первоначальной мелодии. На популярный напев, как уже говорилось, пелись стихи самого различного содержания. Известность мелодии служила как бы «путевкой в жизнь» новым текстам.

Так, одной из очень распространенных в качестве timbres была песенка Шампеня «О долгах» («Des Dettes»). На нее было положено много легких, остроумных куплетов, в частности, осмеивавших финансовую политику старого режима, банкротство королевской казны и т. д. Но многочисленные ответвления от первоначальной мелодии (по-видимому, главным образом, в практике шансонье) затруднили массовое распространение нового стихотворного текста.

Даже после появления самых примечательных песен революции timbres не утрачивают своего значения, это подтверждает их роль во французском песнетворчестве эпохи революции 1789 г.

Народные песни в революции

Старинная народная песня внесла богатейший вклад в сокровищницу музыки революции. Мелодии песен XVI века «Vive Henri IV», «Charmante Gabrielle», песни XVII века «Bonne aventure» «Aussitôt que la lumière», «Des Fraises», ноэль «Tous les bourgeois de Châtre», восходящий еще к далекому средневековью, песни «Au coin du feu» и многие другие вошли в число timbres. Особенно велико было значение «Aussitôt que la lumière», возрождавшейся в годы революции с новыми текстами около 70 раз.

Казалось бы, песенка maître Адама, мельника из Невера и члена цеховой корпорации, меньше всего могла бы быть созвучна таким текстам, как «Смерть королям!» или «Куплеты патриотов Сент-Антуанского предместья». Однако при ближайшем рассмотрении это оказывается возможным.

Песня, просуществовавшая до начала революции почти полтора столетия (возникла ок. 1650 г.), пустила глубокие корни. С ней связывалось представление о неиссякаемой бодрости и жизнелюбии французского народа. «Aussitôt que la lumière» распевалась рекрутами и солдатами, закрепилась в быту как одна из излюбленных застольных песен.

Я думаю, когда я пью,

Что если наверху гремит Юпитер,

То это потому, что он меня боится, —

говорит maître Адам. Или дальше, совсем уже в кощунственном духе:

Милей всего для гроба мне

Контуры винной бочки.

Сочный, образный текст, характер неистощимой жизнерадостности, уверенности, здоровья (столь ярко воплощенные Роменом Ролланом в образе Кола Брюньона, бургундца, близкого «соседа» мельника из Невера), выраженные в замечательном единстве слов и мелодии, действительно делают «Aussitôt que la lumière» одним из интереснейших образцов старинного французского песнетворчества:

Aussitôt que la lumière a redorè nos coteaux

* (Ah! Ventrebleu! Quel dommage. Pauvre dupe d’Autrichien!)

Строение по отдельным, замкнутым в пределах кварты полевкам, развитие, осуществляемое через перемещение основной попевки в ее целостном виде, использование старинных ладов и их типических каденций привносят в песню элементы эпичности. В то же время подвижность, ритмическое разнообразие, пришедшее в мелодию с новой эпохой, моменты развития говорят и о чертах, устремленных к будущему.

Можно понять, что песня, в которой с такой отчетливостью воплощены черты национального

_________

1 Впоследствии «Veillons au salut de l’empire» стал гимном наполеоновской империи. Сыграло роль наличие слова «empire», которое означает и «государство», «страна», и «империя», «власть».

* В скобках даются новые тексты.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160