ностью образов, силой воображения, помогающего композитору воссоздать картины седой старины. Сухонь строит все действие на непрерывном динамическом развитии основного тематического материала.

Вслед за небольшим оркестровым вступлением звучит причитание плакальщиц, которое обращает на себя внимание и интонационным и ладовым строением (увеличенные секунды, довольно характерные в старинных словацких песнях). Эта музыка вводит в странную и необычную атмосферу, в которой развертывается сцена языческой тризны.

Другая тема гармонизована увеличенными трезвучиями, которые звучат здесь несколько угрожающе и в то же время причудливо. В кульминационном эпизоде в неистовые выкрики язычников вплетаются возгласы несчастной девушки Милены, которую тащат на костер. Неожиданный перелом происходит с появлением Моймира, но драматическое напряжение не ослабевает до самого конца этой замечательной сцены. Здесь проявилось и высокое мастерство композитора в области симфонического развития, тесно связанного с драматургическим замыслом.

«Святоплук» — опера речитативно-декламационного склада, близкая традициям Яначека. Подобно автору «Ее падчерицы», Сухонь осваивает множество самых разнообразных интонаций — народно-песенных и речевых, добиваясь высокой экспрессивности речитатива. В нем нередко выступают на первый план черты песенной напевности. В таких эпизодах, а их в опере немало, проявляется дар композитора к рельефной и пластичной мелодии, всегда драматургически оправданной, несущей в себе зерно психологической характеристики. Чутье большого художника подсказало Сухоню стремление к равновесию между речитативными и ариозными элементами. Там, где он этого достигает, музыка производит громадное впечатление. Такова, например, сцена смерти Святоплука. И все же нам кажется, что громадный мелодический дар композитора вступает подчас в неравную борьбу с избранным им принципом главенства речитатива, скрупулезно следующего речевым интонациям. Как следствие этого из-за чрезмерно пунктуального следования за текстом музыка некоторых сцен приобретает иллюстративный характер.

Опера Сухоня отличается яркой национальной характерностью, словацкий склад ее мелодики ощущается повсюду, однако использование фольклорных элементов здесь проходит гораздо опосредованнее, чем в опере «Крутнява». В «Святоплуке» мелодия драматизирована, песенные интонации развиваются свободнее, становясь основой речитатива, который особенно близок эпическим жанрам словацкой народной песни с их своеобразным сочетанием напевности и декламации. Песня редко звучит цитатно, как например, в сцене свадьбы в «Крутняве». Она служит только строительным материалом для создания драматически насыщенной музыкальной ткани.

Подход композитора к фольклору глубоко индивидуален, он оправдан стремлением к психологической насыщенности драматического действия. Но, разумеется, его нельзя признать единственно возможным и лишенным уязвимых сторон. Нам кажется, что в эпической опере, какой является «Святоплук», можно было более широко использовать многообразие средств песенного жанра в его наиболее характерных формах.

Все это вызывает многие раздумья о путях развития современной оперы. Речитативно-декламационный жанр в опере имеет много сторонников и теоретиков, нередко рассматривающих вопрос однобоко и в силу выдуманной «новизны» готовых пожертвовать исторически сложившимися формами оперной мелодики. Между тем мелодизм полностью сохраняет свое значение в опере, как показывает, в частности, и пример «Святоплука».

В связи с этим возникает вопрос и о гармоническом языке оперы — оригинальном и выразительном, тесно связанном с драматическим характером музыки, хотя подчас и несколько однообразным из-за длительного развертывания последовательностей септаккордов, либо увеличенных трезвучий (как, например, в сцене языческой тризны). Но несмотря на отдельные элементы статики, в гармоническом языке оперы также нет ничего нарочитого, придуманного.

Сухонь отлично чувствует то, что можно назвать «симфонической» драматургией, и его оркестр не только красочен я разнообразен, но и активно участвует в развитии действия. Вокальные партии написаны с подлинно драматической выразительностью, блеском, размахом и предъявляют к исполнителям высокие требования вокального мастерства.

Коллектив Словацкого национального театра отлично справился с труднейшей художественной задачей. Прекрасный спектакль, который идет в Братиславе, в первую очередь обязан своим успехом певцам, с подъемом и вдохновением исполнявшим главные партии. Они составили стройный ансамбль, в котором каждый заслуживает высокой оценки. Мы слушали замечательных артистов — А. Малаховского (король Святоплук), Б. Ганака (Моймир), С. Хоза (Святоплук-младший), М. Хубову (Лютомира), М. Чесанову (Благота), Ф. Шуберта (Забой) и других. Они показали, что словац

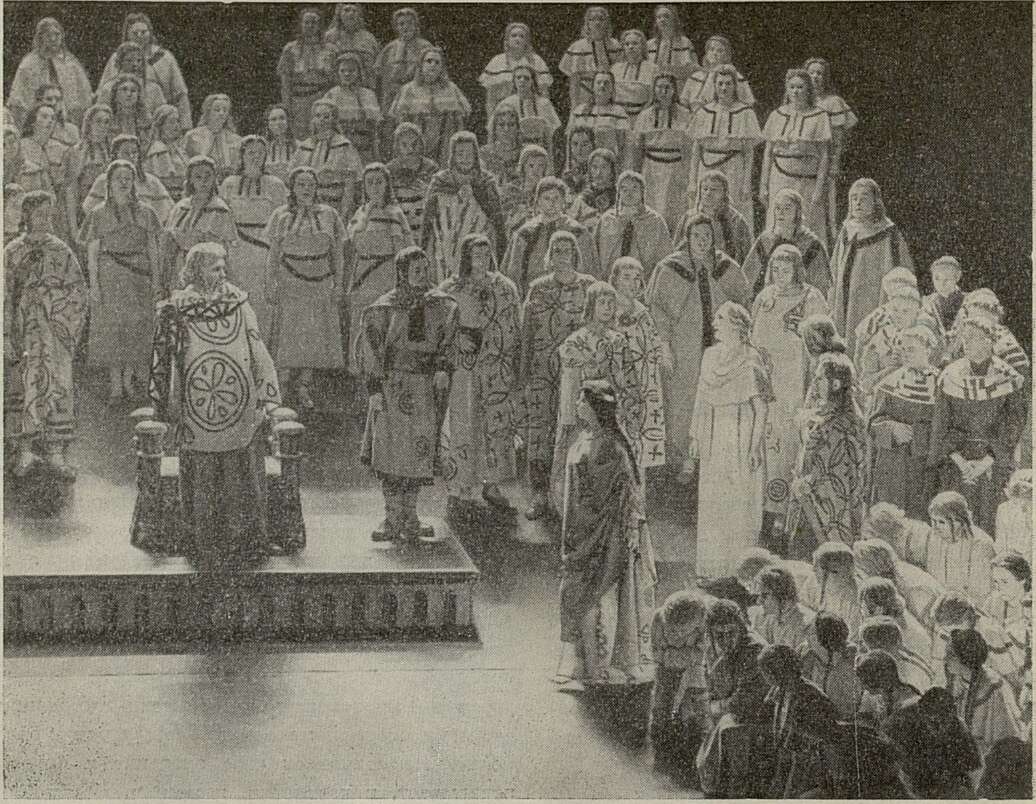

Сцена из оперы «Святоплук»

кая опера располагает великолепными артистическими дарованиями, которым под силу любые художественные задачи.

Театр порадовал мастерством своего хора и оркестра, общей высокой культурой спектакля. Дружная совместная работа дирижера Т. Фрешо, режиссера М. Вассербауера и художника Л. Выходила принесла богатые плоды — спектакль вызывает у зрителя неослабевающий интерес.

«Святоплук» — не первая словацкая опера, поставленная театром, с любовью работающим над новым репертуаром. Хочется пожелать, чтобы он обогащался с каждым годом и, главное, чтобы словацкие композиторы смелее осваивали темы современной жизни, воплощая их в оперных произведениях.

Великолепные традиции словацкой реалистической музыкальной драматургии должны найти продолжение и в операх на темы наших дней.

Л. ГИНЗБУРГ

ЮБИЛЕЙ ПРАЖСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Одним из музыкальных событий 1961 года явилось празднование 150-летия Пражской консерватории, сыгравшей большую роль в развитии не только чешской и словацкой, но и мировой музыкальной культуры.

На торжественном заседании после речи министра просвещения и культуры Ф. Кагуды и доклада директора консерватории профессора В. Гольцкнехта с теплыми приветствиями выступили профессора чехословацких и многих зарубежных консерваторий. В советскую делегацию входили Ю. Брюшков, И. Туския и автор этих строк.

*

Созданная в 1811 году, Пражская консерватория была второй консерваторией в Европе. Сравнительно незадолго перед этим (вскоре после французской буржуазной революции) открылась, консерватория в Париже1. В числе чешских национально-просветительских учреждений, организацию которых под давлением общественного мнения вынуждены оказались разрешить в конце XVIII — начале XIX столетий австрийские власти,

_________

1 Как известно, итальянские консерватории XVI–XVII вв. были не профессиональными музыкальными учебными заведениями, а скорее приютами, где дети обучались различным ремеслам, в том числе — с XVII века — и музыке.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160