батываются темы современности. В ряде сочинений возникают интересные опыты пересмотра композиционных принципов, ощущается стремление к максимальному лаконизму выражения. В силу психологической насыщенности музыки возрастает экспрессивное значение каждого момента, каждой детали в инструментовке. Повышается интерес к полифоническим средствам, возрастает значение двухголосного изложения, разного рода диалогов, а также солирующих моментов (порой поддержанных скупой педалью). Ткань оказывается «разряженной», прозрачной. Логика развития самостоятельных линий нередко диктует самые неожиданные гармонические сочетания, вплоть до политональных.

Третий квартет Баснера находится в русле этих исканий. Сквозной замысел, развертывающийся в монотематической связи частей цикла, свидетельствует о стремлении к симфонизации квартетного письма. Стиль произведения отличает тонкая полифоническая «графика». В ряде моментов Баснер демонстрирует высокую имитационную технику. Таковы, например, двойная фуга в первой части (где используются самые разнообразные приемы, в том числе обращение, ракоходное движение), тройной канон в финале.

Однако вся эта «технология» не имеет самодовлеющего значения и подчинена большим художественным задачам. Автор проявляет отличное знание природы камерного ансамбля. Партитура квартета выполнена изобретательно, содержит немало интересных тембровых находок.

Черты интеллектуализма не мешают Баснеру оставаться правдивым и искренним в передаче чувств. Его музыка воспринимается как живая взволнованная речь. Тематизму квартета присуще широкое эмоциональное дыхание, песенность. Такова уже первая тема, открывающая произведение:

Тема распевается инструментами, ширится, захватывает новые регистры, порождая ветвистую подголосочную ткань. Яркое мелодическое мышление автора проявляется прежде всего в лирических образах — во второй теме первой части и особенно в медленной третьей части.

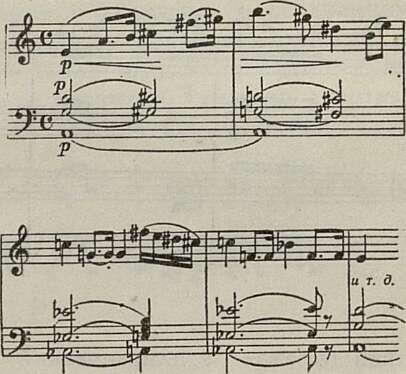

Интересен и ладогармонический строй квартета. В этом можно убедиться, проанализировав ту же первую тему. Ее своеобразие заключено в ладовой многоплановости, создаваемой мягкими модуляционными смещениями и тонкой гармонической «подкраской».

Свободное отношение к тональности обнаруживается особенно четко в моменты развития мелодии. Лирические темы квар-

тета излагаются в процессе неустанного обогащения и движения мысли. Полифоническая насыщенность ткани вызывает иногда политональные сочетания, что заставляет вспомнить некоторые принципы мелодического развития у Шостаковича, — но только принципы, — в интонационном отношении квартет не вызывает непосредственных ассоциаций с его музыкой. Порой политональные сочетания приводят к интересным звуковым эффектам.

Пример

Таков вкратце стилистический облик квартета. Каков же его замысел?

Квартет носит в целом лирико-драматический характер. На наш взгляд, это повесть о поисках жизненных дорог, ведущих к духовной зрелости, ясному, жизнеутверждающему взгляду на мир. Тема, как видим, не новая, но и не стареющая. В ее трактовку Баснер вносит много личного, своего; увлеченность автора избранной темой придает музыке оттенок страстного монологического высказывания.

Начало первой части («Пастораль») вводит нас в мир светлых чувств, окрашенных возвышенно-поэтическим отношением к жизни. Быть может, это портрет лирического героя. В первой теме (исполняемой скрипкой) живут те юношеская приветливость и душевная чуткость, которые знакомы нам по Второму квартету. Постепенно, однако, эти черты уступают место волевому напряжению. Возникающий на кульминации драматический мотив, играет важную роль в разработке.

Побочная партия рождается как дополнение к главной: ход мысли приобретает новое направление, появляется спокойная уверенность. По существу, в побочной партии две темы — вторая, излагаемая виолончелью пиццикато, контрапунктирует первой. Здесь она воспринимается как безобидный аккомпанемент, и только в разработке, преобразуясь в тему «жесткой» фуги, раскрывается ее зловещая сущность:

Пример

Фуга воспринимается как стремительный вихрь, сулящий гибель. (Есть в ней нечто от образов войны, нередко встречающихся в советской музыке). В ответ возникает драматический, волевой мотив главной партии (вторая тема фуги), который вытесняет первую тему. Однако разработка проносится столь быстро, что слушатель не успевает осознать «единоборства» тем, и в этом — известный просчет автора.

«Пастораль» (по-видимому, это название не вполне соответствует характеру первой части) заканчивается зловеще тихими звучаниями; контуры «оминоренных» тем словно растворяются в каком-то мареве.

«Скерцо» переключает музыкальное развитие в жанровую сферу. Здесь господствуют танцевальные ритмы — вначале легкий и хрупкий по образам вальс, а в середине — тяжеловесная пляска. Жанровые эпизоды сопровождаются своеобразным психологическим комментарием — патетическим речитативом, звучащим каждый раз по-новому.

Третья часть — «Ноктюрн» (это название условно). Основное содержание части — глубокое размышление. Герой словно оглядывается на пройденный путь. Поэтому наряду с новой темой — скорбно-сосредоточенным речитативом — «Ноктюрн» содержит темы предшествующих частей. Они свободно чередуются, образуя «сквозную» форму. Музыка звучит то драматиче-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160