выглядит довольно длинной, скучной и однообразной церемонией.

Здесь многое зависело от исполнительницы главной роли, у которой в спектакле психологически наиболее трудная, но зато и более благодарная задача. Образ Елены сложнее других. Вл. И. Немировича-Данченко волновали и интересовали «не куплеты Менелая и не появление Аяксов и даже не шаблонные шутки Калхаса, а комедийный, но далеко не шуточный любовный поединок Елены и Париса, патетическая и страстная песня любви...»

«Зерно спектакля, — говорил он, — радость полноценной любви». И темой спектакля стало «оживление красоты через любовь»1.

Для исполнительницы роли Елены Немирович-Данченко наметил сложный комплекс чувств и переживаний. Театр подчеркивал психологическое развитие пробуждающейся красоты и любви, которая «включала все оттенки женского чувства, начиная от тоски по любви, через неясные и неотчетливые ощущения впервые возникающего чувства, через гордость женского сопротивления, взывающего к богине Афродите, до упоения страстью, от женского обаятельного лукавства до твердой решимости бежать с Парисом»2.

Этой сложной цепи чувств, их переплетений и оттенков не удалось передать новой исполнительнице роли Елены.

Если проследить — актриса точно выполняет все режиссерские задания, старательно воспроизводит существовавший до нее рисунок образа, но сама остается безучастной. И видишь: вот задание режиссуры, а вот исполнение, часто не совпадающее с заданием. Паузы пассивны. Актриса действует только тогда, когда идет ее сцена, ее ария, ее дуэт. В арии-дуэте с Парисом «Дар небес, дар богов» нет той взволнованности, того богатства впервые испытанных чувств, которыми пронизана здесь музыка Оффенбаха.

Ведь исполнение партии в опере, а тем более в оперетте, при тех задачах, которые ставил Немирович-Данченко, требует не только голоса, но и большого мастерства в подаче музыкальной фразы. У С. Корецкой хорошо звучит верхний регистр, но в среднем регистре тембр тускнеет, пропадает звучность. Создается впечатление, что певице недостает вокального мастерства.

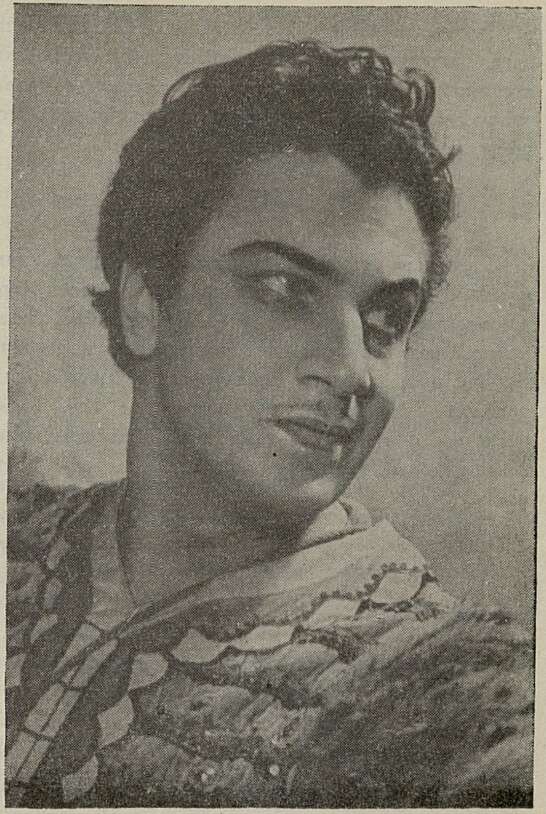

И. Джафаров — Парис

То же и у исполнителя партии Париса (И. Джафарова). Правда, в самом рисунке образа здесь чувствуется стремление режиссуры учесть индивидуальность нового певца. Уж очень отличалась актерская «фактура» Джафарова от прежних исполнителей партии. Повторение здесь было просто невозможно. Его Парис в игровых сценах темпераментнее, горячее, может быть, даже увлеченнее, но в то же время и «опернее», — а потому и менее сложен, менее интересен психологически. Недостаток певческого мастерства здесь сказался особенно отчетливо: в вокальных номерах певец так напряжен, что кажется, будто он преодолевает невероятную физическую нагрузку. Несмотря на достаточно сильный голос, певец поет так тяжело, что теряется обаяние изящной, стремительной по темпу музыки Оффенбаха. Помнится, Н. Тимченко, у которого был небольшой, легкий голос, пел Париса удивительно свободно. И самые тонкие музыкальные нюансы в его исполнении не ускользали от слушателя.

В других ролях, и особенно в массовых сценах, то же стремление к точному воспроизведению рисунка и мизансцен Немировича-Данченко, без достаточного учета особенностей нового актерского состава, без максимального внимания к внутренней наполненности этих массовых сцен. Они утратили темперамент, потеряли жизненность и стали очень похожи на традиционные массовки.

_________

1 П. А. Марков. Режиссура Вл. И. Немировича-Данченко в музыкальном театре. ВТО, М., 1960, стр. 181 и 184.

2 Там же, стр. 185.

Таким образом, этот спектакль наглядно показал, что при восстановлении старой классической постановки плодотворным может оказаться только творческий подход к некогда найденному блестящему режиссерскому решению.

*

Спектакль «Прекрасная Елена» не единственный пример из театральной практики: многие театры, и оперные и драматические, возобновляли и возобновляют свои прежние постановки, и особенно те из них, которые пользовались наибольшим успехом у зрителей. Но далеко не все, точнее сказать — единицы из этих возобновленных спектаклей оказывались равноценными первой постановке.

Стремление театров продлить жизнь спектаклю, являющемуся высоким образцом режиссерского искусства и актерского мастерства, вызвано отнюдь не только репертуарными и кассовыми соображениями. Ведь спектакли возобновляются, как правило, с новы м составом исполнителей, и приобщение их к замыслам и режиссерским приемам крупнейших художников русской сцены является практической школой творчества. Восстановление классического спектакля — один из самых живых способов передачи метода великих мастеров, ушедших от нас, — молодому поколению.

С этими задачами подошел к возобновлению «Прекрасной Елены» и театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Кое-чего в этом направлении уже удалось добиться. Но работа еще не завершена.

С. БОРИСОВА

КОГДА ДОВЛЕЮТ ШТАМПЫ...

Современная тема в оперетте. Сколько устных и печатных споров ведется вокруг этой проблемы! И пока теоретики определяют, какая тема отвечает специфике жанра, а какая нет, оперетта, не дожидаясь рецептов, упорно (хотя далеко не всегда удачно) стремится поспеть за событиями сегодняшнего дня, будь то освоение целины, борьба за мир и даже полет в космос. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ростовский театр музыкальной комедии, гастролировавший этим летом в Москве, смог построить свой гастрольный репертуар целиком на современных произведениях.

Среди них были уже известная москвичам оперетта Ю. Милютина «Цирк зажигает огни» и написанный еще в 1938 г. «Соловьиный сад» С. Заславского (либретто А. Софронова и И. Котенко). Эта музыкальная комедия из жизни кубанских колхозников и кочевых цыган, несмотря на весьма наивную интригу, привлекает теплым юмором и мелодичной, искренней музыкой. Два новых произведения — «Звездный рейс» С. Каца и «Третий лишний» А. Артамонова прозвучали в Москве впервые. О них, естественно, хочется рассказать подробнее. Тем более, что «Звездный рейс» (пьеса М. Грина и Л. Куксо) — это первая «вылазка» оперетты «в космос».

Итак, действие в «Звездном рейсе» происходит сначала в советском ракетоплане, а затем... на Марсе, куда прибывает первая советская межпланетная экспедиция. Пока подобные события не вошли в наш обиход, авторы имели право назвать свою музыкальную комедию фантастической, сообщив ей черты сказочности. И впрямь марсиане в «Звездном рейсе» очень похожи на добрых, сказочных героев — они такие же бесхитростные, простодушные, не знающие, что такое зло, насилие, обман, а их правитель, седобородый мудрый Ра, чем-то сродни царю Берендею.

Не будем судить сейчас, насколько такое изображение жителей Марса соответствует научным гипотезам. Важно, что с такими марсианами участники советской экспедиции сразу нашли общий язык. Не только различные народы на одной планете, но и обитатели разных планет всегда смогут подружиться, если будут руководствоваться принципами добра, доверия и взаимной помощи. Вот что в первую очередь хотели сказать авторы новой музыкальной комедии. В чем-то это им бесспорно удалось.

К числу удач надо прежде всего отнести музыку С. Каца. В ансамблях, ариях и дуэтах, в песенках и веселых подтанцовках мы постоянно и с удовольствием узнаем голос автора популярных массовых и лирических песен, узнаем характерные для его лучших песен задушевные мелодические обороты, ритмическое разнообразие, свежесть тональных сопоставлений. Через весь спектакль (порой видоизменяясь) проходит тема «Марша астронавтов», написанного композитором в духе песенных маршей И. Дунаевского: широкая мажорная мелодия в сочетании с четким упругим ритмам.

Эту обобщенную музыкальную характеристику отважных участников межпланетной экспедиции

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147