Наследие

И. ЗЕМЦОВСКИЙ

РЕПЛИКА В. ЩЕГЛОВУ

«Образ “Рассвета” в “Хованщине”» — под таким названием в третьем номере «Советской музыки» напечатана статья В. Щеглова. Автор затронул интересную и до сих пор (мало исследованную тему, заслуживающую самого тщательного изучения. В статье имеется ряд бесспорно верных положений, в отдельных случаях высказанных вполне убедительно. Например, о ведущем значении темы и образа «Рассвета» в музыкальной драматургии оперы, о ее народно-песенной основе, ее особом родстве с образом Марфы и др.

Однако характер авторских доказательств, его комментарий к музыкальным примерам местами вызывает возражения.

Прежде всего, о народно-песенных истоках темы вступления к «Хованщине».

В. Щеглов утверждает, что «в образе “Рассвета”» ощущаются интонации двух волжских песен: “Солнце красное” и “Эй, ухнем”, знакомых Мусоргскому. Говоря, что тема Мусоргского «... богаче какого бы то ни было одного песенного источника», автор, тем не менее, считает возможным ограничиться указанием именно на эти две песни. Они позволяют ему сделать два вывода: о «связи образа пролога с современным Мусоргскому революционно-народническим песенным фольклором» и о том, что «образ “Рассвета” подымается до образа-символа народной борьбы за волю, приобретает глубоко революционный смысл».

Показательно, что эти выводы сделаны автором только на основе характеристики народных песен, а не темы Мусоргского. Значит, ссылка на другие песни, более близкие теме Мусоргского и в то же время не являющиеся революционным фольклором, могла бы сильно поколебать данные выводы автора. И это не трудно сделать, тем более, что интонации обеих названных песен в очень незначительной степени прослушиваются в теме «Рассвета» и привлечение их Щегловым можно считать в какой-то мере произвольным.

Так, «Эй, ухнем» близка теме «Рассвета» не больше, чем любая другая народная песня, основанная на использовании древнего квартового трихорда, а таких песен в русском фольклоре неисчислимое множество. К тому же характер темы Мусоргского в известной степени предопределяет возможные песенные аналогии: распевную мелодию следует сравнивать прежде всего с протяжными песнями, а не с напевами типа трудовых припевок.

Такое сравнение показывает, что тема «Рассвета» имеет попевки, общие большинству протяжных песен. И это не случайно: Мусоргский не цитировал какую-либо одну определенную песню. Он создавал свою мелодию на основе интонаций, типичных вообще для русской протяжной песни.

Аналогичный пример в творчестве Мусоргского — тема вступления к «Борису Годунову», также являющаяся интонационным «зерном» оперы и также основанная на творческом претворении характерных народно-песенных интонаций. Любопытно, что обе темы, каждая по-своему определяющие мелодическую стилистику названных опер, в интонационном отношении в какой-то степени близки между собой. Но тема «Рассвета»

отличается большей распевностью и широтой дыхания. Эта изумительная песенная мелодия Мусоргского воспевает духовную красоту и силу русского народа. И ее звучание, действительно, воспринимается как символ грядущего Рассвета на Руси.

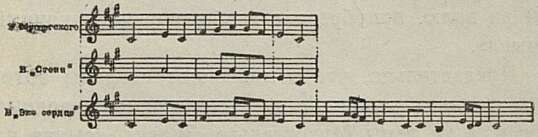

Народно-песенные истоки темы вступления к «Хованщине» прослеживаются на ряде вариантов таких известных протяжных песен, как «Горы Воробьевские», «Степь Моздокская», «Эко сердце», «Калинушка с малинушкой», «Я у калинки стояла», «Теплый вечер», «Ваня-Клюшничек» и др. Вспомним, например, характерные распевы «Степи» (сб. Лопатина — Прокунина, 1889, № 15, такты 4–5, 11–12) и «Эко сердце» (сб. Балакирева, 1866, № 21, такты 6–12)1:

Но особенно близка теме Мусоргского протяжная песня «Я у калинки стояла», записанная в 1886 году Ф. Истоминым и Г. Дютшем в бывшей Архангельской губернии (см. сборник «Песни русского народа», Спб., 1894, стр. 224):

Пример

На этот напев исследователям «Хованщины» следует обратить особое внимание. Он близок одному из проведений темы «Рассвета» не только своим зачином (что уже имеет первостепенное значение), но и формой распева этого зачина (что не менее существенно). Сходство темы Мусоргского с данной песней является яркой частной иллюстрацией ее общей интонационно-образной близости к протяжным песням, доказывает подлинную народность музыкального языка Мусоргского.

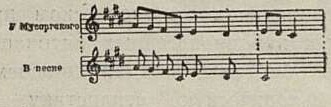

К начальному варианту темы «Рассвета» близка ленинградская запись известной песни «Калинушка с малинушкой» (сб. Ф. Рубцова «Народные песни Ленинградской области», 1958, № 35):

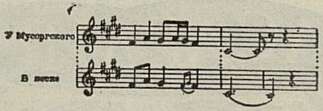

Вариант этой же песни из сборника Балакирева (изд. 1957 г., № 56) кончается попевкой, аналогичной окончанию темы «Рассвета»:

Впрочем, подобные обороты вообще очень характерны для народных песен и встречаются в изобилии.

Что касается приводимой В. Щегловым песни «Ты взойди, солнце красное», которую он считает прообразом темы Мусоргского, то следует отметить, что самый музыкальный образ этой «молодецкой» песни явно не тождественен образу проникновенно-лирической темы «Рассвета». Приводимые же выше напевы протяжных песен (типа «Я у калинки стояла») соответствуют мелодии Мусоргского не только по своим звуковысотным контурам, но и по музыкальной образности. Последнее особенно важно, т. к. при определении народно-песенных истоков национальной классической музыки необходимо учитывать не только формальные признаки мелодической общности сравниваемых напевов, но также их образную сущность, соотношение их эмоционального строя.

В качестве особого источника темы вступления к «Хованщине» В. Щеглов называет «Ивана Сусанина» Глинки: музыку интродукции и арии Сусанина «Ты взойдешь, моя заря». При этом он считает возможным предположить, что «вся тема» арии Сусанина «органически входит в состав темы “Рассвета”».

Это предположение кажется мало убедительным, а интонационная связь названных тем представляется формальной, внешней. По существу, это разные темы, разные образы, несмотря на близость слов «заря» и «рассвет». Общие обеим темам попевки гармонизованы у Глинки и Мусоргского различно, звучат по-разному. Попевка, являющаяся в арии Сусанина исходным «тезисом», в теме «Рассвета» интонируется в ином качестве — как элемент распева другого интонационного тезиса.

Возражая В. Щеглову, мне хотелось предостеречь исследователей от соблазнительного, но бесплодного пути сопоставления чисто внешних мелодических примет.

Интонационные связи темы «Рассвета» с русской песней несомненны и нельзя их ограничивать песнями, привлекаемыми не столько за близость к мелодиям Мусоргского, сколько за их отношение (к тому же, подчас, косвенное) к революционному фольклору.

_________

1 Сходная попевка лежит в основе фортепьянной пьесы А. Бородина «В монастыре».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147