Прогрессивная идейная направленность творчества Мусоргского совершенно ясна и не нуждается в подтверждениях, которые сами по себе являются очевидной «натяжкой».

В. ЩЕГЛОВ

ЕЩЕ РАЗ О «РАССВЕТЕ»

Все критические замечания И. Земцовского в адрес моей статьи «Образ «Рассвета» в «Хованщине» сосредоточены вокруг одного вопроса: где же следует искать народно-песенные истоки «Рассвета»?!

По мнению И. Земцовского, эти истоки коренятся в русской протяжной лирической песне. Он считает, что указанные мною песни имеют лишь «косвенное» отношение к «революционному фольклору»; что интонации песен «Эй, ухнем» и «Солнце красное» «в очень незначительной степени прослушиваются в теме «Рассвета» и привлечение их... можно считать в какой-то мере произвольным...» В доказательство своих положений И. Земцовский приводит ряд лирических песен, по его мнению, гораздо более близких теме Мусоргского: «Я у калинки стояла», «Эхо сердце», «Калинушка с малинушкой», «Степь Моздокская» и другие. Доказывая связь темы «Рассвета» с этим же жанром, И. Земцовский напоминает тему вступления к «Борису Годунову» Мусоргского. Действительно, все эти примеры еще раз доказывают и подтверждают песенно-интонационные истоки вступления к «Хованщине». Но углубляют ли эти аналогии наше познание образа «Рассвета» Мусоргского?!

Лирическое, песенное начало в теме «Рассвета» несомненно, и ни один из последователей не будет этого оспаривать. Но значение темы гораздо шире и не ограничивается лишь лирической песенностью.

Едва ли первая фраза темы — фанфарно-восходящая интонация ораторского характера могла родиться в сфере протяжной лирической песни1. Во всяком случае, ни в одном из примеров, цитируемых И. Земцовским, мы не встречаем подобных интонаций. Однако по своей динамической природе и по своему структурному положению начальное построение приобретает решающее значение. Оно составляет интонационное «ядро», является источником последующего лирического распева. Именно это динамическое «ядро» мелодии «Рассвета» отличает ее от мелодии вступления к «Борису Годунову», при всей их общности. Мне кажется, что И. Земцовский в своей трактовке образа «Рассвета» недооценивает его важнейшие выразительные качества. Он считает, что интонационные истоки темы «Рассвета» следует искать в мелодике протяжных песен, а не в «напевах типа трудовых припевок». Действительно, интонация «древнего квартового трихорда» очень типична для русской лирической протяжной песни. Но И. Земцовский забывает о другой стороне вопроса: одинакова ли смысловая значимость «квартового трихорда» в теме «Рассвета» и в лирической песне?!

Во всех приводимых И. Земцовским примерах интонация «квартового трихорда» является или «производной» от главной исходной попевки песни (как, например, в песнях «Горы Воробьевские», «Эко сердце», в теме вступления к «Борису Годунову»), или «кадансным» мелодическим оборотом (в песнях «Степь Моздокская», «Теплый вечер»). Только в песне «Калинушка с малинушкой» (из сборника М. Балакирева) «квартовый трихорд» является «зерном напева». Но и здесь резко ощутимо отличие этой интонации от квартовой попевки темы «Рассвета». Она лишена яркой мелодической вершины с «упором» на сильной доле такта.

«Квартовый трихорд» в теме «Рассвета» по своему значению ассоциируется не с протяжной лирической песней, а именно с песней трудовой, нашедшей свое типическое выражение в «Эй, ухнем»2.

В противоположность лирическим протяжным песням, «квартовый трихорд» и в пеоне «Эй, ухнем», и в теме «Рассвета» является «зерном» на

_________

1 Волевые черты сближают тему «Рассвета» с темой интродукции «Сусанина» Глинки. Подобное интонационное построение с «заносом» голоса на сексту в теме сусанинской интродукции было отмечено М. Друскиным в его книге «Русская революционная песня» как «оборот новой русской песенности» (см. книгу М. Друскина, стр. 53–55, изд. 1954 г.).

2 Не могу согласиться с утверждением, что в анализе темы я иду якобы «по пути сопоставления чисто внешних мелодических примет», «формальных признаков мелодической общности». Метод выяснения «мелодических примет» — один из действенных приемов анализа. И. Земцовский в: своей статье «Интонационное «зерно» оперы «Борис Годунов» (весьма свежей и интересной) идет по такому же пути, видимо, хорошо помня один из заветов Б. Асафьева: «Мелодические образования», «попевки» есть «наиболее органическое в музыке — обнаружение интонационности» (Б. Асафьев. Избранные труды, т. V, стр. 270).

пева. Эта квартовая полевка в отличие от лирического трихорда протяжных песен характеризуется стремлением к тонике. Яркое ощущение тоничности подчеркивает ее волевой характер (что особенно заметно во II вариации «Рассвета», на протяжении которой выдержан тонический органный пункт). В теме «Рассвета», в попевке «Эй, ухнем» велика организующая роль метроритма, гораздо более четкого, чем «певучая» метроритмика «лирического» квартового трихорда. Тему «Рассвета» в ее минорном варианте сближает с попевкой «Эй, ухнем» и общность гармонизации: I — IV — I.

Каким же образом проникла интонация «Эй, ухнем» в тему «Рассвета»? Что это? Цитирование или просто ассоциация?

О цитировании здесь не может быть и речи. В своей статье я стремился лишь указать на песни «Эй, ухнем» и «Солнце красное» как на один из предполагаемых источников темы «Рассвета» (отмечу, что в музыкознании подобные аналогии еще не проводились). Именно эти песни, на мой взгляд, более всего помогают раскрыть глубоко социальный подтекст образа «Рассвета».

Попевка «Эй, ухнем» в теме «Рассвета» — своего рода интонация «с намеком». Невольно вспоминаются слова Мусоргского, сказанные им в одном из писем: «Я... почуял звук родной струны — обращение к образной народной русской речи, к тому могучему слову, которое как будто намекнет, ан смотришь — уже и все сказано»1.

Интонация «Эй, ухнем» используется Мусоргским с предельной экономией и всегда с глубоким внутренним подтекстом. В экспозиции темы вступления, в I и III вариациях она словно «скрывается» за непривычным для нее мажорным обликом мелодии (звучит, соответственно, на других ступенях лада: V — III — VI — III, но в том же метро-ритмическом и структурном положении, что и в своем основном, минорном варианте).

Далее интонация-«намек» слышна лишь в экспозиции какого-либо персонажа или группы народа. Такова многозначительная реплика одного из стрельцов в адрес Кузьки (начало I д.)

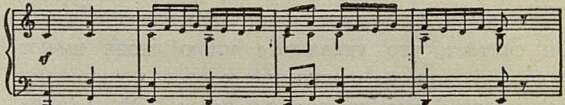

Пример

или реплика пришлых людей в сцене с подьячим (I д.)

Пример

Интонация «Эй, ухнем» появляется и в оркестровом вступлении к песне крепостных девушек «Возле речки, на лужочке» (в начале I к. 4 д. — стр. 261 клавира).

Доказательством близости интонаций темы «Рассвета» к песне «Эй, ухнем» является второе предложение «стрелецкой» темы:

Здесь проступают интонации второй фразы песни «Эй, ухнем», при точном сохранении и ее гармонизации.

Этот своеобразный прием в интонационной драматургии «Хованщины» еще раз подтверждает мысль о необычайных богатствах и новизне оперной драматургии Мусоргского, о ее глубоко народных истоках.

Интонация «Эй, ухнем» — глубоко современная, родная и знакомая всем, призвана подчеркнуть скрытый в «подтексте» бунтарский смысл образа «Рассвета» как символа поэтической мечты русских людей о воле, как символа народной силы.

Вопрос о близости темы «Рассвета» к песне «Солнце красное» отвергается И. Земцовским без каких-либо доказательств. В подкрепление своего положения подчеркну, что в эпоху Мусоргского не было мелодии более близкой к теме «Рассвета», чем «Солнце красное», очень распространенной и популярной в народе. И едва ли с ней может соперничать напев «Я у калинки стояла», на который И. Земцовский ссылается как на якобы более близкий к теме «Рассвета».

Можно предположить, что песня «Солнце красное» явилась для Мусоргского прообразом темы «Рассвета». Подтверждением этого служит хотя бы упомянутая мной еще в предыдущей статье обработка песни «Солнце красное», сделанная Мусоргским и близкая по своим интонациям к теме «Рассвета».

_________

1 М. Мусоргский. Письма и документы. ГМИ, 1932 г., стр. 168.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147