ком оказалась пленницей Шамиля и затем была выкуплена вместе с другими своими родственниками.

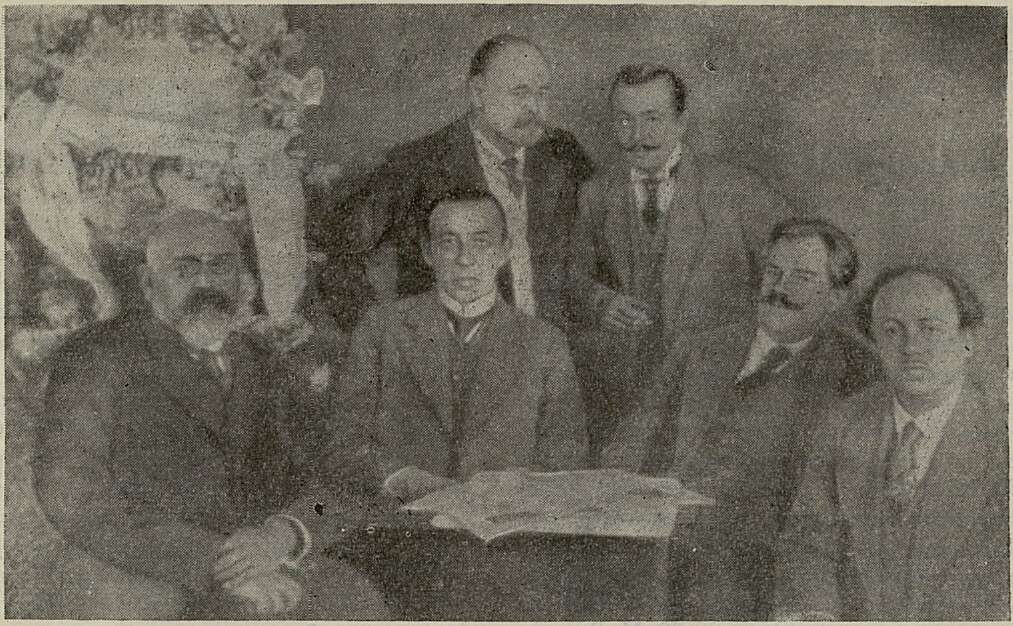

На снимке: С. В. Рахманинов с тифлисскими музыкантами и любителями музыки. Слева от Рахманинова — тифлисский любитель музыки С. Г. Мирзоев, у которого Рахманинов останавливался в Тифлисе; по другую сторону — скрипач Виктор Вильшау (старейший педагог местного музыкального училища) и виолончелист К. Миньяр; стоят — доктор А. Гурко и В. Семигалов, выступавший на страницах тифлисских газет в качестве рецензента.

Г. КОГАН

ЗАМЕТКИ ОБ «ЭТЮДАХ-КАРТИНАХ»

Названия «Этюды-картины» у Рахманинова нет. Циклы пьес «ор. 33» и «ор. 39» обозначены им по-французски: «Etudes-tableaux». Вышеприведенный, вошедший в обиход перевод этого обозначения на русский язык буквален и, как часто случается с буквальными переводами, неточен. «Tableau» — не всегда «картина»; это может быть и «картинка» — например, «картинка нравов» («tableau de moeurs»). «Tableaux d’une exposition» — гласит французский заголовок «Картинок с выставки» Мусоргского.

Думается, что и рахманиновские пьесы правильнее было бы именовать «этюдами-картинками»: это больше отвечает их размерам и характеру.

*

В нумерации этюдов-картинок соч. 33 существует путаница. Некоторые из них фигурируют под двумя номерами: так, этюд ми бемоль минор обозначается то как № 3, то как № 6, этюд ми бемоль мажор — то как № 4, то как № 7 и т. д. С другой стороны, один и тот же номер присваивается различным этюдам: № 3 — этюдам до минор и ми бемоль минор, № 5 — этюдам ре минор и соль минор.

Путаница эта вызвана тем, что публикуя впервые два этюда-картинки, предназначавшиеся для соч. 33, но затем забракованные и не изданные автором, П. Ламм (редактор музгизовского полного собрания фортепьянных сочинений Рахманинова) ввел их в состав названного опуса под первоначально намечавшимися номерами и соответственно изменил окончательную авторскую нумерацию. Это изменение перешло в некоторые последующие издания, концертные программы и т. д.

Думается, что редактор поступил неправомер

но. Издавая произведения, не опубликованные автором, следует помечать их именно как «посмертное издание» (opus posthumum), а не втискивать в опусы, в которые сам композитор их не включил.

*

Известно, что этюды-картинки были задуманы автором как пьесы программного характера, но программы их не были опубликованы композитором и дошли до нас только (предположительно и частично) со слов его друзей. Тем больший интерес представляет письмо Рахманинова к Отторино Респиги (1879–1936) от 2 января 1930 года, где автор приоткрывает завесу над программами пяти этюдов-картинок1. По его собственным словам, ля-минорный этюд соч. 39 № 2 «изображает море и чаек» (программа, подсказанная женой Рахманинова), ля-минорный этюд соч. 39 № 6 «навеян сказкой о маленькой Красной шапочке и Волке», ми-бемоль-мажорный этюд соч. 33 № 4 — «сцена на ярмарке», ре-мажорный этюд соч. 39 № 9 «имеет схожий характер, напоминающий восточный марш», а до-минорный этюд соч. 39 № 7 — «это похоронный марш». По поводу программы последнего Рахманинов в цитируемом письме входит в некоторые подробности: «Начальная тема — марш. Другая тема изображает пение хора. Начиная с движения шестнадцатых в до миноре и немного дальше — в ми бемоль миноре, воображению представляется мелкий дождь, непрерывный и безнадежный. Это движение развертывается, достигая кульминации в до миноре — церковные колокола. Заключение возвращает к первой теме — к маршу»2.

Письмо было написано, когда Респиги по предложению С. Кусевицкого, одобренному Рахманиновым, взялся инструментовать эти пять этюдов-картинок, чтобы сделать из них оркестровую сюиту. Рахманинову удалось услышать ее только в октябре 1935 года, после чего он послал Респиги следующую телеграмму: «Позвольте мне, дорогой маэстро, выразить Вам мое восхищение дивными результатами Вашей блестящей оркестровки. Особенно благодарю Вас за точное соответствие Вашей оркестровки моему оригиналу. Рахманинов»3.

Нельзя не пожалеть, что респигиевская оркестровка этюдов-картинок, удостоившаяся столь лестного отзыва Рахманинова, до сих пор остается неизвестной советскому слушателю...

*

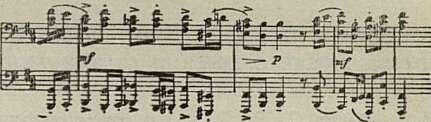

Рахманинов — один из самых «ритмичных» композиторов на свете. Пожалуй, еще только у Бетховена и у Прокофьева стихия ритма играет столь великую, нередко решающую роль. К сожалению, многие пианисты трактуют рахманиновскую ритмичность упрощенно — как «железную» метричность, без той свободы, богатой игры ритмов, которая сообщала такое «демоническое» обаяние исполнению самого Рахманинова. Мне приходилось уже отмечать, как обедняет подобная интерпретация соль-минорную прелюдию4. Страдают от этого и многие этюды-картинки, в частности си-минорный соч. 39 № 4. Так, например, следующий эпизод:

исполняется обычно довольно формально, строго в такт, «равнометрично».

Рахманинов же играл его с большим динамическим напором и устремлением к доминантсептаккорду на фа диез. «Ворвавшись» с ходу в последний, он сразу «натягивал вожжи», возмещая предшествовавшее ускорение напряженной «оттяжкой» обоих тонических аккордов (на си). Затем оттянутая пружина с силой «отскакивала» (sforzando на доминантсекстаккорде), Рахманинов возвращался в темп и «одним духом» заканчивал эпизод, остро ритмично чеканя последние аккорды:

Пример

Сыгранный так, этот эпизод звучал рельефно и производил сильное впечатление, до сих пор, спустя сорок пять лет, живущее в моей памяти.

_________

1 Опубликовано в книге: Sergei Bertensson and Jay Leуda. «Sergei Rachmaninoff». New York, University Press, N. Y., 1956, pp. 262–263.

2 Рахманинов намеревался посвятить Респиги и в «дальнейшие детали», но, к сожалению, тот в своем ответе обошел молчанием это предложение.

3 Цитирую по книге: Elsa Respighi. «Ottorino Respighi». Ed. Ricordi, Milano. 1954, p. 232.

4 См. «Советскую музыку», 1958, № 4, стр. 58.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147