кает свою вторую жертву, с игриво-визгливыми руладами кларнетов, сладкими вздохами бас-кларнета.

Но мечта девушки, воплощенная в образе юноши-манекена, вскоре превращается в действительность: от кулаков трех кутил девушку спасает прибежавший на ее крик рабочий парень. Он силен, красив и очень добр. Девушка рассказывает ему все о своей жизни, но он по-прежнему внимателен и ласков с нею. Они полюбили друг друга.

Так в балет Бартока вводится мотив всепрощения и искупления преступления через любовь. Хорошо знакомый нам еще по искусству романтизма, он подвергается здесь своеобразному урбанистическому претворению. И от этого становится нестерпимо сентиментальным и фальшивым. Эта фальшь еще более подчеркивается музыкой, воплощающей совсем иное содержание. Несоответствие музыки Бартока новой теме «Ночного города» понял, очевидно, и постановщик: для лирической сцены девушки с рабочим пришлось вмонтировать в балет большой эпизод из |фортепьянной сонаты Бартока.

Однако далее разрыв между музыкой и действием «Ночного города» еще более углубляется. Грабители преследуют юношу и девушку на музыке, полной дикого сладострастия; у Бартока она изображает погоню Мандарина за проституткой. Лирические эпизоды девушки и рабочего поставлены на музыке сцен «искушения» Мандарина. Прощание девушки с умирающим от ножа бандитов юношей идет под музыку сцены одного из пароксизмов страсти «неуязвимого» Мандарина.

Балет подходит к своему концу. Юноша-рабочий убит Рыжим. Девушка одна идет по городу. «Но это уже не ночная тень города, а его обличитель... Голова девушки не клонится к панели, а смелым вызовом обращена к каменной громаде домов», — читаем мы в либретто... Однако пометки в партитуре Бартока, как и сама музыка, говорят об ином. После того, как Мандарин был задушен и зарезан, но все-таки не умерщвлен, грабители вешают его на крюке для лампы. Лампа падает и гаснет. Покачивающееся на веревке тело Мандарина начинает светиться зеленовато-синим светом. Повешенный снова жив, и его глаза неотступно следят за женщиной! Тогда ей приходит в голову спасительная мысль. «Отдайте его мне», — говорит она бандитам. И когда Мандарина опускают на пол, он хватает ее в свои объятия. Вот на музыке

|

|

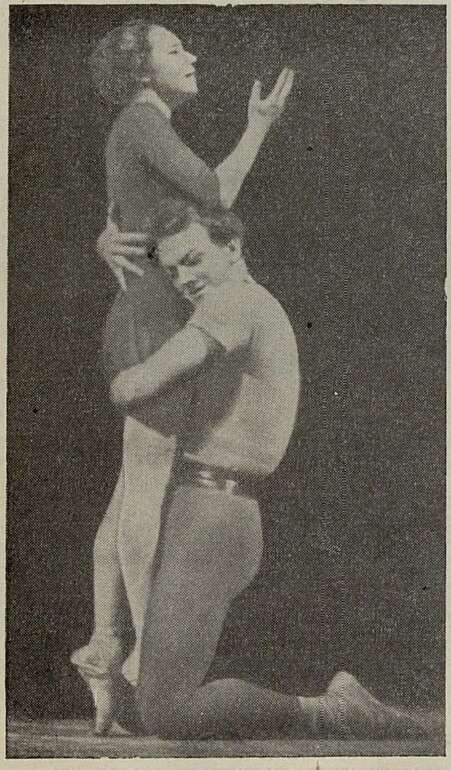

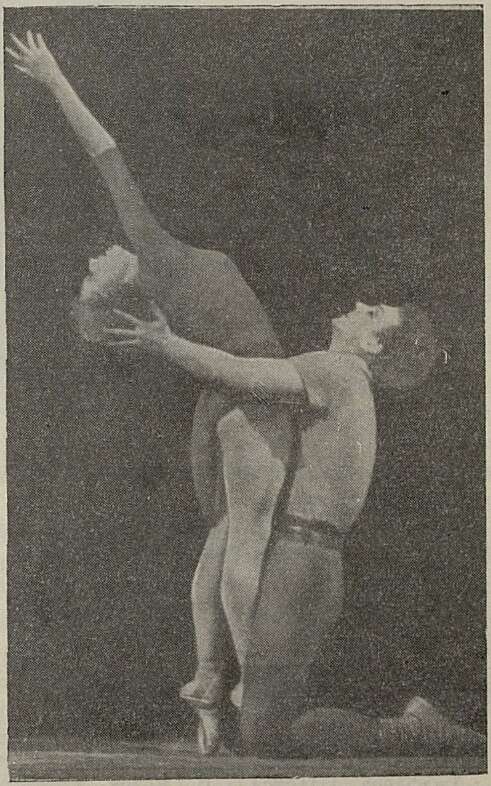

Н. Тимофеева — Девушка, М. Лиепа — Юноша

этой сцены и показывается теперь «прозрение» падшей женщины, о котором повествует либретто. Новая постановка балета Бартока приводит к такому чудовищному разладу между действием и музыкой, что невольно возникает вопрос: верит ли балетмейстер в то, что музыка имеет свое содержание? Значит ли что-нибудь для него замысел композитора? Или, может быть, музыка нужна была постановщику лишь как ритмический каркас для воплощения его личной фантазии?

Мы знаем Лавровского как крупного хореографа. Поставленный им балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева с достаточной очевидностью свидетельствует о совсем другом отношении балетмейстера к творчеству композитора. Поэтому мы готовы объяснить неудачи «Ночного города» самой природой музыки «Чудесного мандарина», ее чрезмерной усложненностью и необычностью. Но если это так, тогда возникает еще один вопрос, миновать который нам уже не удастся. Если музыка «Чудесного мандарина» была непонятна балетмейстеру, зачем было к ней обращаться?

Эксперимент с «Ночным городом» был обречен на неудачу с самого начала. Даже в портняжьем деле перелицовка не всегда себя оправдывает. В искусстве же она недопустима.

Советский зритель и в политическом, и в художественном отношении достаточно зрел для того, чтобы разобраться в любом произведении. Если же ясно, что его тема не вызовет сочувствия у аудитории, то, вероятно, не следует его ставить. Но приспосабливать сочинение к нашим запросам, поворачивая на 180° его идейную направленность, как это сделано в «Ночном городе», — не к лицу советской сцене, тем более Большому театру.

Балет «Ночной город» исполнен талантливым коллективом. В спектакле ощущаются железная дисциплина, ритмическая четкость, точность пластической пантомимы. Запоминаются основные исполнители балета: Н. Тимофеева (Девушка), Г. Симачев (Рыжий), М. Лиепа (Юноша). Вполне овладел трудной партитурой балета оркестр под управлением Е. Светланова. Оригинально, с выдумкой решил оформление спектакля художник В. Рындин. И можно только горько пожалеть, что так много труда и мастерства великолепного коллектива было потрачено, в сущности, на зряшное дело.

Е. ИВАНОВА

РЕСТАВРАЦИЯ ИЛИ ТВОРЧЕСТВО?

«Прекрасная Елена»...

После длительного перерыва на московской сцене1 вновь появилось одно из лучших созданий Оффенбаха.

Поставленный Немировичем-Данченко в содружестве с художником П. Вильямсом в 1938 году спектакль «Прекрасная Елена» был одним из тех, которые определяли генеральную линию обновления музыкального театра, проводимую замечательным русским режиссером с момента создания им своей студии.

И действительно, его постановка освободила «Прекрасную Елену» от рутинных традиций опереточной сцены, когда во имя «веселья» искажалась музыкальная драматургия, сочинялись новые ситуации, менялись характеры действующих лиц, а их поведение вступало в противоречие с логикой развития музыкальных образов.

Верный своим художественным принципам, Немирович-Данченко ломал эту ложную театральность. Пусть это будет рассказ о легендарной Елене, пусть в спектакле будут действовать легендарные цари Спарты, пусть это будет инсценировка древнегреческого мифа, но в ней должны быть живые люди, живое столкновение характеров, судеб, страстей — этого требовал режиссер.

Актеры должны действовать с полной верой в самые необыкновенные обстоятельства, и тогда любая ситуация, даже самая невероятная, окажется оправданной и вызовет искреннюю заинтересованность зрителей.

Услышав в музыке Оффенбаха богатство характеров, тонкость взаимоотношений и темперамент столкновений, юмор, иронию, веселое озорство, Немирович-Данченко добивался того, чтобы не только хорошо звучали голоса певцов, но чтобы сверкало подлинным мастерством и драматическое искусство актеров.

Именно этим пленял спектакль, созданный более двадцати лет назад.

Поэтому искренно радуешься, когда, придя в театр, узнаешь из программы, что новый спектакль

_________

1 Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Дирижер — Г. Провоторов, режиссеры — А. Камерницкий, Л. Белякова, Н. Кемарская, Б. Петкер.

В главных ролях: С. Корецкая (Елена), И. Джафаров (Парис), В. Розов (Менелай), В. Федоркин (Калхас), П. Мокеев (Агамемнон), Ж. Палаева (Орест).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147