Самой трудной аудиторией оказалась первая. Ее могла захватить только краткая, очень эмоциональная, с конкретными и яркими примерами речь.

А вместо этого было длинное, спокойное, «академичное» выступление, с большим количеством отвлеченных понятий. Результаты не замедлили сказаться: расшалившимся детям пришлось читать скучные назидания.

Шума во время лекторских выступлений в Переборах и Рыбинске было несравненно меньше. Но он все-таки был.

— Вы, конечно, хорошо помните песни Беранже... — произносит лектор.

Большинство сидящих в зале их вообще не знает. Поэтому сравнение песен Беранже со строением музыкального произведения для них пропадает.

Я далека от мысли обращать эти упреки персонально к Н. Угрюмову.

«В опере развиты глинкинские традиции», «два образа возникают в данном музыкальном построении», «большое, интенсивное музыкальное развитие», «недосягаемое совершенство музыкальной формы» — все эти выражения, независимо от их литературной грамотности, можно найти едва ли не в любой лекции, любой популярной брошюре. Но дело в том, что у них нет точного адреса, они игнорируют существование различных слушательских категорий, и потому часто адресуются аудитории, которая этих слов не понимает. Более того — формально-музыковедческий анализ вовсе не раскрывает здесь смысла, сути музыкального произведения.

Вот почему к таким лекциям слушатели обычно относятся как к «принудительному ассортименту» («поскорее бы она кончилась!»). Так было и в Ярославле. Незнание аудитории не позволило лектору реализовать преимущества живого слова. Концерт слушали несравненно более внимательно. Однако между названием лекций и концертными программами обозначились существенные расхождения. Если вдуматься, то от темы «Как слушать и понимать музыку» до темы «Мировое значение русской классической музыки» пролегает длинный путь, который проходит человек от случайного посещения концерта до постоянного слушания серьезной музыки.

Программа же симфонических концертов и в Рыбинске, и в Переборах была одинаковой. Исполнялись «Рассвет на Москве-реке», ария Игоря, «Танец маленьких лебедей» и другие столь же популярные произведения.

Мне с восхищением рассказывали, что во время выступления симфонического оркестра в одном из заводских цехов «Танец маленьких лебедей» по просьбе публики был повторен трижды. И руководители Ярославской филармонии сделали «соответствующие выводы».

— Хорошо принимают? Чудесно! Будем возить «Маленьких лебедей» и «Рассвет». Пусть слушают классику!

Но как же неверно представлять классику несколькими хрестоматийными образцами!

И поэтому главный дирижер симфонического оркестра Ю. Аранович, солист оркестра Г. Дунаев и многие другие хотят изменить принципы формирования выездного репертуара. Они прекрасно видят, что сегодня рабочая аудитория еще не готова к сверхсложным симфоническим программам. Но они считают, что бесконечное исполнение одних и тех же произведений замораживает уровень слушательского восприятия, а они хотят его развивать. Начать с рассказа об инструментах симфонического оркестра и завершить исполнением крупнейших произведений мирового симфонизма. Они считают нужным выпустить абонемент с такой программой в клубе Ярославского шинного завода «Гигант» (директор — Я. Блех) — самом популярном клубе города (в зрительном зале которого, кстати оказать, нет многопудовой лепнины, зато есть портреты писателей и композиторов). Весьма возможно, что на первых порах абонемент в заводском клубе не будет раскуплен полностью (это пока что и служит основным аргументом оппонентов Ю. Арановича). Хлопот и забот предстоит много. Играть в десятый раз «Маленьких лебедей» и «Рассвет», конечно, проще.

Между тем стремления Юрия Арановича и его единомышленников идут навстречу тому все более явственно ощущаемому — хотя и не всегда осознанному — духовному процессу, который столь активно проявился на конференции кинозрителей. Интерес к духовно сложному искусству растет, и растет быстро. И, разумеется, не только в этом городе.

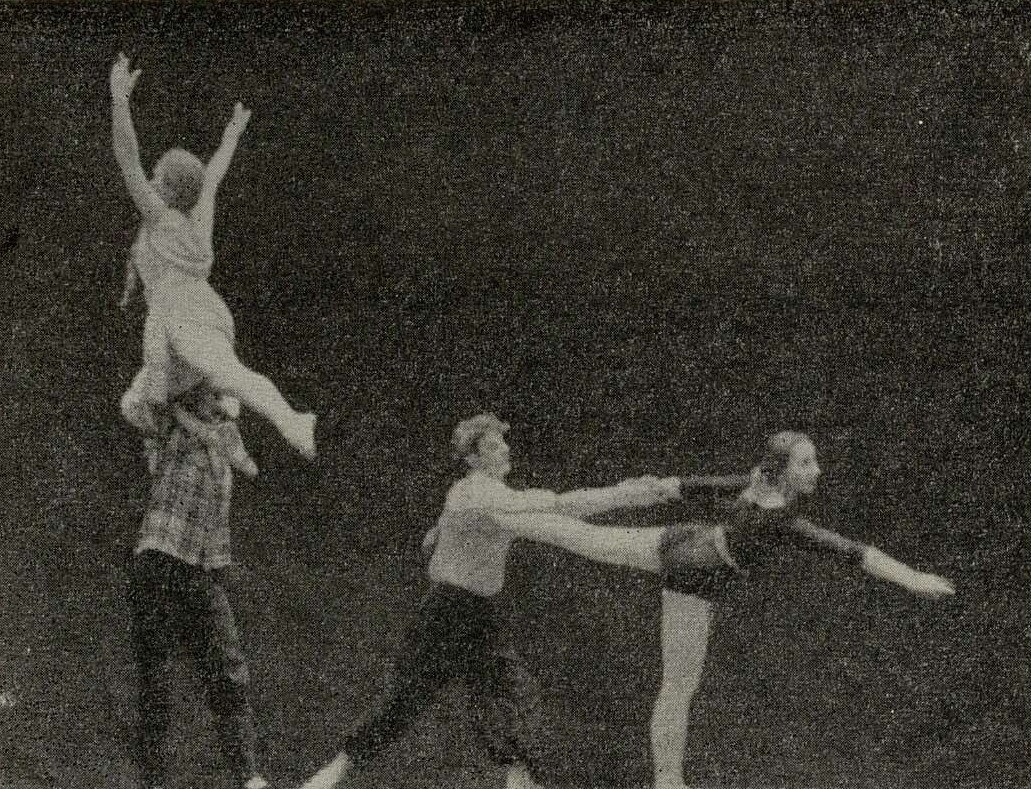

В Ярославле, городе большой промышленности, сильнее всего тянутся к глубокому искусству молодые рабочие — те, что после семилетки и десятилетки пошли на производство и, работая, продолжают учиться в вечерних школах, техникумах, институтах. Это они участвуют в танцевальном коллективе при клубе «Гигант» (руководит коллективом балетмейстер И. Каренин, в работе которого ощущается истинный энтузиазм и терпеливое трудолюбие). В репертуаре коллектива классика занимает большое место. Молодежь выпускает фотогазету «Объективное зрение» и

На репетиции в клубе «Гигант»

стенную газету — с веселыми рисунками и стихами.

На мои расспросы о местных архитектурных памятниках самый уверенный и точный ответ я получила от молодого рабочего.

На встречу с коллективом Ярославской филармонии (о которой мне рассказывал Ю. Аранович), в клуб «Гигант», пришло народу больше, чем мог вместить зал. И опять это были в основном молодые рабочие. Интересно, что трое из тех, кто, выступая на встрече, доказывал ненужность симфонической музыки, появились затем на симфоническом концерте в зале филармонии.

На той же встрече во время спора, нужна или не нужна современному человеку музыкальная классика, один рабочий горячо сказал:

— Раз Ленин понимал и любил Бетховена — значит, и мы должны понимать эту музыку.

Когда в прошлом сезоне в Ярославле впервые гастролировал Эмпль Гилельс, некоторые рабочие высказали недовольство тем, что пианист не выступил у них, шинников. Нет, они не были искушены в музыке. Но они знали, что в город приехал знаменитый музыкант, народный артист СССР, которому рукоплещет весь мир. И они, чей «труд ... навеки отпечатан резьбой покрышек на коре земной», считали своим правом слушать знаменитого музыканта у себя.

Возникает новая аудитория слушателей, которые уже начали ощущать потребность в искусстве большого философского смысла. И тут чрезвычайно важно, что даст им музыкальная пропаганда. Будут ли им услужливо подсовывать хорошо известные несложные сочинения, ограничивая ими представление слушателей о музыкальной классике. Или деятели музыкальной пропаганды решительно пойдут навстречу тем, кому завтра будет нужна симфоническая и камерная музыка в ее высших проявлениях. От этого будет зависеть очень многое. Большая общественная значимость этой проблемы очевидна.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Конечно, Ленин мог зимой родиться…» 5

- Будущее стучится в дверь 10

- «Ленин с нами» 15

- Большой успех Вайнберга 19

- «Память сердца» 22

- Мастер весеннего плаката 27

- Интересное дарование 31

- Что такое массовая песня? 36

- Песне — хороших исполнителей! 38

- Редакции «Дуэньи» 41

- Черты эпического симфонизма 45

- Выдающийся музыкант 49

- Письма Ромена Роллана М. Иванову-Борецкому 52

- Письмо из Ленинграда 53

- Мейерхольд ставит «Пиковую даму» 63

- Встреча на Радио 69

- Две заметки по бетховениане 71

- Важные вопросы 76

- Встречи с Энеску 81

- Переписка дирижеров 87

- Старейший советский хор 89

- Из опыта музыкальной школы 92

- В концертных залах 94

- Армянское музыкознание сегодня 107

- С концертов грузинского пленума 110

- Ярославские впечатления 112

- На клубной эстраде 117

- Американские заметки 121

- На пражском фестивале 132

- Памяти Журдан-Моранж 133

- Пестрые страницы 135

- Из педагогического опыта Неждановой 140

- Книга о Кара Караеве 141

- Нотографические заметки 144

- Готовится к изданию 145

- Нам пишут 145

- Хроника 147