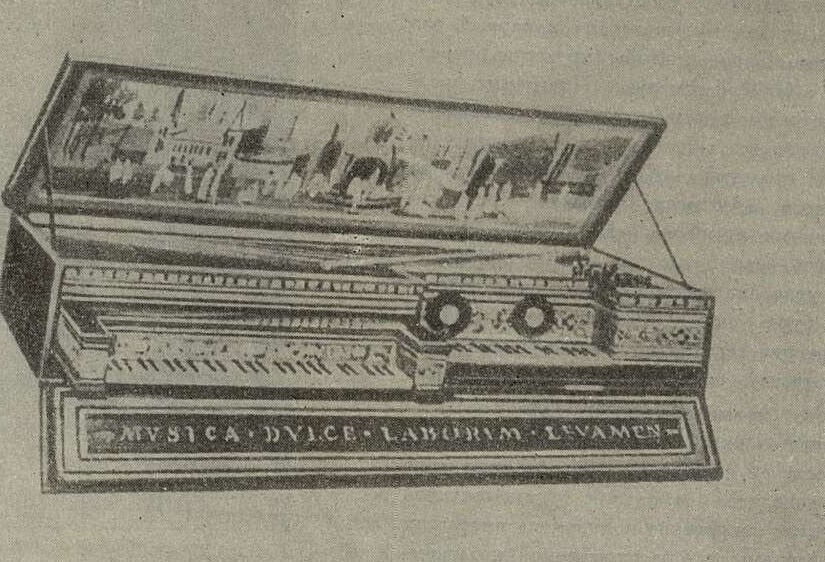

Один из старинных клавишных инструментов из коллекции Э. Винтерница

широко известны в западном ученом мире. Нужно быть таким страстным энтузиастом своего дела, как маститый Э. Винтерниц, чтобы в условиях США, в 50-е годы XX века собрать столь грандиозную коллекцию старинных музыкальных инструментов, составляющую ныне украшение ньюйоркского Метрополитен-музея (четыре тысячи экспонатов, среди которых особенно интересна уникальная коллекция клавишных).

Академическое музыковедение в США имеет свою общественную организацию (American Musicological Society), созданную в 1947 году, и собственный толстый журнал. Тематика научных журналов1 по преимуществу сугубо отвлеченная, уходящая в седую даль веков. Существуют и музыковедческие общества более узкого профиля — например, Общество по изучению Ренессанса или Общество по музыкальному фольклору (здесь эта наука называется «этномузыкология»). Музыковеды в США не входят, как у нас, в Ассоциацию композиторов; их собственные корпорации, оторванные от современной творческой практики, не пользуются значительным влиянием.

Мы видели много хорошо изданных музыковедческих книг энциклопедического характера: Биографический словарь Беккера (вышедший пятым изданием под редакцией Н. Слонимского), Энциклопедию по концертам Д. Ивена, оригинальный Словарь музыкальных тем (10 тысяч нотных образцов всех времен от Баха до Бриттена) и даже... Энциклопедию джаза. Подобные издания, как правило, чрезвычайно дороги: среднего размера монография о композиторе с иллюстрациями и нотными примерами стоит примерно 7–9 долларов. Напечатать солидный научный труд — задача крайне сложная: коммерческие фирмы предпочитают не связываться с этим малодоходным товаром; остается надеяться на скромные университетские издательства, которые отнюдь не балуют авторов высокими гонорарами.

В сентябре нынешнего года американские музыковеды впервые принимают у себя коллег со всего мира: в Нью-Йорке будет проведен Восьмой конгресс международного музыковедческого общества. Намечены многочисленные рефераты, дискуссии, встречи «за круглым столом». Съедутся интересные гости из стран Европы и Азии. За

_________

1 «Journal of the Musicological Society», «Musical Quarterly».

тридцать три года своего существования буржуазный «Интернационал музыковедов» в первый раз покидает берега Европы, чтобы провести очередной конгресс в богатой Америке. Программа предстоящего конгресса поражает своей намеренной ретроспективностью: «Исполнительская практика XVII– XVIII столетий», «К изучению наследства Жоскена Депре», «Лютневая музыка», «Неаполитанская традиция в опере», «Проблема исполнения мелизмов» — вряд ли эти вполне респектабельные, но узко академические проблемы способны вызвать бурю споров! Вопросы же, действительно волнующие сегодня музыковедов западного мира, по существу, остаются вне поля зрения академического музыкознания.

Зато газетную критику США никак не обвинишь в отрыве от современности: она ежедневно и ежечасно находится на службе у музыкальной практики, подчас откровенно подчиняясь интересам коммерции, рекламы, плохо скрываемой политической реакции. На приеме в журнале «Musical America» мы познакомились с Гарольдом Шенбергом, музыкальным рецензентом газеты «New-York Times». В отличие от организаторов этой встречи, он держался весьма высокомерно и сухо, не пожелав снизойти даже до самой мимолетной «улыбки вежливости». Нам говорили, что это — очень влиятельный и очень суровый критик, привыкший щедро раздавать своим жертвам всякого рода тумаки и шишки... Только накануне руководимый им музыкальный отдел самой влиятельной ньюйоркской газеты напечатал бульварную заметку о нашей беседе с кларнетистом Бени Гудманом: репортер, анонимно присутствовавший на этой встрече, все немилосердно переврал, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в СССР будто бы ужасно преследуют джаз (излюбленная тема многих американских газет и журналов!). Вольное обращение с фактами — увы! — обычная «слабость» здешних «тружеников пера». Другой газетный стрикулист, отрекомендовавшийся как интервьюер правительственной «Washington Post», битый час изводил нас глубокомысленными вопросами на серьезные музыкальные темы. Через сутки мы с изумлением прочли написанную им заметку под интригующим названием «Русские о рок-эн-ролле»!1

Рецензенты крупнейших американских газет буквально всесильны. Их приговоры, вынесенные какому-либо исполнителю или новому спектаклю, нередко приобретают характер почти законодательный. Цитаты из рецензии охотно перепечатываются в миллионах реклам, афиш, проспектов, становясь своего рода «торговой маркой» артиста и его менеджера. И если критик N изрек, что такая-то певица «гениальна», то — уж будьте спокойны — эта оценка немедленно поступит на вооружение торгующих музыкой коммерческих фирм! Потому-то так силен авторитет П. Ланга и Г. Таубмена, Г. Шенберга и И. Колодина. Спектакли, телепередачи, пианисты, певцы, грампластинки, отмеченные их высокой похвалой, приобретают особый вес в мире искусства.

На обложке журнала М. Плисецкая в роли Хозяйки Медной горы и В. Левашов — Северьян

В последние годы американская критика проявляет все более растущий интерес к советской музыке, особенно после триумфального успеха многих наших выдающихся исполнителей. Мы побывали как-то в Бостоне, в редакции иллюстрированного ежемесячника «Atlantic Monthly», во главе которого стоит прогрессивный журналист мистер Вик. Он с гордостью показывал нам специальный номер журнала, посвященный искусству в СССР. На обложке мы увидели Майю Плисецкую в роли Хозяйки Медной горы, а в тексте встретили знакомые имена М. Шолохова, И. Оренбурга, К. Федина, В. Катаева, С. Щипачева. Одна из статей, посвященная творчеству молодых советских ком-

_________

1 Такая тема, действительно, затрагивалась — очень вскользь — в самом конце беседы, но именно за нее поспешили ухватиться хозяева нашего интервьюера, выбросив все «ненужное» в корзину.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Конечно, Ленин мог зимой родиться…» 5

- Будущее стучится в дверь 10

- «Ленин с нами» 15

- Большой успех Вайнберга 19

- «Память сердца» 22

- Мастер весеннего плаката 27

- Интересное дарование 31

- Что такое массовая песня? 36

- Песне — хороших исполнителей! 38

- Редакции «Дуэньи» 41

- Черты эпического симфонизма 45

- Выдающийся музыкант 49

- Письма Ромена Роллана М. Иванову-Борецкому 52

- Письмо из Ленинграда 53

- Мейерхольд ставит «Пиковую даму» 63

- Встреча на Радио 69

- Две заметки по бетховениане 71

- Важные вопросы 76

- Встречи с Энеску 81

- Переписка дирижеров 87

- Старейший советский хор 89

- Из опыта музыкальной школы 92

- В концертных залах 94

- Армянское музыкознание сегодня 107

- С концертов грузинского пленума 110

- Ярославские впечатления 112

- На клубной эстраде 117

- Американские заметки 121

- На пражском фестивале 132

- Памяти Журдан-Моранж 133

- Пестрые страницы 135

- Из педагогического опыта Неждановой 140

- Книга о Кара Караеве 141

- Нотографические заметки 144

- Готовится к изданию 145

- Нам пишут 145

- Хроника 147