нии оркестр вовсе исключен: его заменяют механические шумы, воспроизводимые на магнитной ленте с помощью электроинструментов. Большая часть этой «музыки» вообще не имеет ничего общего с музыкальными тембрами: вас сразу огарашивает диковинное нагромождение треска, гула, грохота, рычания, лишь временами подчиненное условной ритмической схеме. Когда же ухе несколько привыкает к этой звуковой мешанине — становится ясно, что многое здесь напоминает привычные эффекты ультрамодернистской музыки. Быть может, действительно более гуманно использовать для этого дела бессловесные шумовые механизмы, чем заставлять живых артистов имитировать немузыкальные шумы! Надо отдать справедливость Д. Баланчину: он верно почувствовал сюрреалистский характер «партитуры» и решил балетное представление в духе эффектной бредово-эротической фантасмагории. По сцене мечутся непонятные люди-тени, выделывающие странные па, любовники разыгрывают безумный «секс» и даже абстрактные декоративные конструкции, отделанные под хрусталь, неожиданно приходят в движение, изображая пароксизм страсти.

Однако ни атональные, ни пуантилистские, ни электронные эксперименты не составляют предмета увлечений широкой американской публики. Они способны создать лишь кратковременный бум, вызвать кучу сенсационных рецензий, но репертуарная жизнь их узко камерна и мимолетна. Зато надолго и всерьез утверждается в музыкальной жизни страны то, что так или иначе связано с традициями, с американской национальной основой. В этом смысле мы оценили успех талантливой симфонической сюиты Нормана Делла Джойо «Вариации, чакона и финал»: в ней дано очень оригинальное и вполне современное развитие элементов народной музыки США; мысль всюду убеждающе ясная, образы полны жизни, энергии, ритмической силы. Очень заинтересовала нас страничка из юмористической оперы Д. Менотти «Телефон», слышанная нами в одном из концертов в «Карнеги холл»: это словно схваченная с натуры бытовая сценка, очень напоминающая по сюжету «Болтунью» Прокофьева (с той разницей, что юная героиня Менотти болтает... по телефону). Менотти, автор девяти опер, поставленных на сценах и по телевидению, — интересный живой мастер, заслуживающий пристального внимания.

Значительная часть американской публики живо интересуется лучшими образцами современной музыки1. Но эти интересы проходят мимо всяческих «авангардистских» сенсаций. Любопытный случай произошел во время нашей беседы с группой любителей музыки в одном из вашингтонских клубов. Когда присутствовавший в зале профессиональный музыкант пренебрежительно отозвался о Гершвине и противопоставил ему ультрасовременного атоналиста Уоллингфорда Риггера, весь зал дружно запротестовал:

— Нет, нет, Гершвин вовсе не устарел! Это и есть настоящая американская музыка!

∗

Что и говорить — американское музыкальное хозяйство отличается богатством, техническим совершенством, колоссальной масштабностью. Шикарно изданные книги, нарядные пластинки в великолепно оформленных цветных конвертах, семьвосемь параллельно работающих телевизионных программ, громадные магазины грампластинок с широким ассортиментом, новейшая стереофоническая аппаратура, быстро вытесняющая старые электропроигрыватели... В общем, имейте поболь-

_________

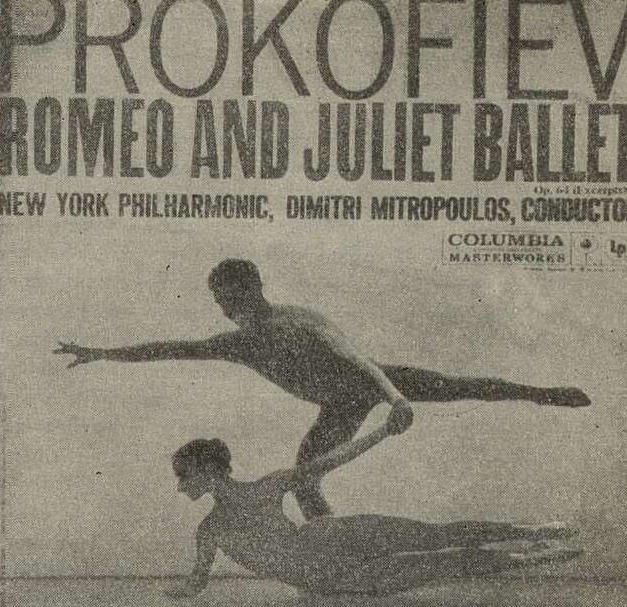

1 Не забуду одного из наших гостеприимных хозяев в Бостоне, молодого педагога-социолога, который с увлечением угощал нас своей любимой стереофонической грамзаписью — сюитой «Ромео и Джульетта» Прокофьева в превосходном исполнении Д. Митропулоса...

Обложка пластинки балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева

дут к вашим услугам! Однако, нам, советским людям, было трудно примириться с тем, что прекраснейшее музыкальное искусство стало здесь обычным товаром, бойко используемым для извлечегмя барыша. Так, скажем, музыкально-издательские фирмы, среди которых господствуют два мощных конкурирующих концерна — «Карл Фишер» и «Г. Ширмер», представляют собой типичные капиталистические предприятия мирового класса: здесь торгуют нотами, книгами, пластинками, роялями, покупают на корню новые доходные произведения и «зафрахтовывают» наиболее рентабельных композиторов. Основной доход выкачивается из модных шлагеров и массово-педагогических изданий. Магическое право собственности, приобретенное издателями у авторов (так наз. copyright), позволяет им извлекать солидный процент доходов с любого переиздания книг и партитур, с каждого публичного исполнения или грамзаписи. Немудрено, что юридическая часть, ворочающая делами «копирайт», составляет главную и решающую силу в любом музыкальном издательстве.

Советскую музыку в США много лет издает фирма «Leeds Music Corporation». Руководитехи фирмы внимательно следят за всеми нашимн новинками и активно их пропагандируют. Здесь можно найти все новые произведения советских авторов — от симфоний Шостаковича до детских пьес Е. Гнесиной или балалаечного концерта Ю. Шишакова. Позднее парижские друзья по секрету рассказывали нам, что интересующую их советскую музыкальную новинку иногда можно быстрее выписать из Нью-Йорка — у «Leeds Corporation», нежели получить ее в органах «Международной книги». Но... не будем разглашать секретов!

Пластинки в США продаются всюду: от огромных специальных магазинов типа нью-йоркского «Сэм Гуди» — до всякого рода универсальных забегаловок и аптек. Широко практикуется дешевая распродажа пластинок, почему-либо вышедших из моды (дешевизна их, правда, весьма относительна, ибо даже «уцененная» пластинка стоит около двух долларов). Ассортимент грамзаписей рассчитан на самые разнообразные вкусы — от первоклассных образцов симфонической и оперной классики в исполнении мировых знаменитостей до самой низкопробной пошлятины (на витринах Бродвея, например, выставлены легкомысленные шлагеры в совсем уже легкомысленном оформлении).

Угнетающее впечатление производят будни американского телевидения, где царствует самая оголтелая реклама в качестве главного и определяющего фактора. За месяц мы не услышали по телевизору ни одной серьезной музыкальной передачи; бесконечные рекламные «шоу» — комические обозрения, шаблонные мультипликации, старые кинофильмы и спортивные состязания идут с утра до вечера сплошным потоком, сопровождаемые по преимуществу пустой развлекательной музыкой. Я смотрел как-то в ночной телепередаче художественный фильм «Рапсодия в стиле блюз» (о Гершвине); но досмотреть фильм до конца было трудно, т. к. он семь раз бесцеремонно прерывался рекламными интермедиями, расхваливающими высокие качества майонеза и макарон, галстуков и холодильников...

Сами американцы нередко стыдятся своего массового телевидения, как некой нехорошей болезни. Представитель одной из бостонских телевизионных фирм рассказал нам о той жестокой борьбе, которая — пока еще довольно безуспешно — ведется в этом мире. По его словам, в США около 500 коммерческих телевизионных станций; но только 50 станций пытаются проводить образовательные передачи, в том числе музыкальные. Коммерческое телевидение существует в основном за счет реклам торговых фирм (ибо правительство «не вмешивается» в эту область культурной жизни). И те энтузиасты, которые мечтают дать телезрителям более доброкачественную духовную пищу, вынуждены прибегать к самым крайним мерам: фигурально выражаясь, начинается «хождение с сумой» по добрым людям: просят у богатых благотворителей, обращаются к учебным заведениям, собирают по доллару у рядовых горожан. Так сколачиваются средства для устройства редкого в Америке культурного события — трансляции Бостонского симфонического оркестра или цикла бесед по истории музыки. Вообще же телезрители в США отнюдь не избалованы хорошим искусством: по преимуществу их угощают плоскими остротами и разнообразными формами мордобоя.

О невероятных масштабах американской «индустрии развлечений» уже не раз писалось. Некоторое представление о ней дает посещение крупнейшего в США мюзик-холла «Радио сити» в самом центре Нью-Йорка. Этот гигантский развлекательный комбинат размещен в одном из зданий, составляющих так называемый «Рокфеллер-центр». Главный зал мюзик-холла — колоссальная трехярусная хоромина, насчитывающая 6 200 мест. По данным рекламы, через этот зал проходит ежегодно 7 с половиной миллионов зрителей. Каждая программа длится не меньше трех часов, сочетая демонстрацию кинофильма с хоровыми, музыкальными, цирковыми и балетными номерами. Входить

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Конечно, Ленин мог зимой родиться…» 5

- Будущее стучится в дверь 10

- «Ленин с нами» 15

- Большой успех Вайнберга 19

- «Память сердца» 22

- Мастер весеннего плаката 27

- Интересное дарование 31

- Что такое массовая песня? 36

- Песне — хороших исполнителей! 38

- Редакции «Дуэньи» 41

- Черты эпического симфонизма 45

- Выдающийся музыкант 49

- Письма Ромена Роллана М. Иванову-Борецкому 52

- Письмо из Ленинграда 53

- Мейерхольд ставит «Пиковую даму» 63

- Встреча на Радио 69

- Две заметки по бетховениане 71

- Важные вопросы 76

- Встречи с Энеску 81

- Переписка дирижеров 87

- Старейший советский хор 89

- Из опыта музыкальной школы 92

- В концертных залах 94

- Армянское музыкознание сегодня 107

- С концертов грузинского пленума 110

- Ярославские впечатления 112

- На клубной эстраде 117

- Американские заметки 121

- На пражском фестивале 132

- Памяти Журдан-Моранж 133

- Пестрые страницы 135

- Из педагогического опыта Неждановой 140

- Книга о Кара Караеве 141

- Нотографические заметки 144

- Готовится к изданию 145

- Нам пишут 145

- Хроника 147