быть эстетически оправдан лишь при непременном условии внесения в малые формы большого и волнующего содержания.

Еще острее утверждение отвлеченной условности как творческого принципа выступило в спектакле И. Вельского «Берег надежды». Этот балет после премьеры получил восторженную оценку на страницах ленинградской печати. В. Чистякова в «Ленинградской правде» объявила его новаторским. Ю. Головашенко в «Вечернем Ленинграде» утверждал, что спектакль «должен приобрести важное значение в развитии советского хореографического искусства». П. Карп в газете «За советское искусство», справедливо критикуя существенные недостатки произведения и постановки, предоставил, однако, авторам «честь открытия новой страницы .в истории борьбы за современную тему в балете».

Восторженной реакции критики отнюдь не соответствовало сдержанное отношение к новому балету зрителей. И в самом коллективе театра постановка вызвала серьезные разногласия.

Все это не случайно.

Конечно, в ответственном и трудном деле создания нового советского балетного произведения закономерна поддержка любого почина, если только он талантлив и смел. На пути к утверждению метода социалистического реализма в области искусства ценен всякий, даже маленький шаг вперед. И в «Береге надежды» такие шаги есть. Но эксперимент в целом представляется малоплодородным и, что главное, принципиально неверно ориентирующим советский балетный театр. При удаче многих частностей, он оставляет чувство глубокой неудовлетворенности в таком решающем моменте, как идейно-художественная концепция.

Легко оспоримо утверждение, что тема спектакля современна и что современны выразительные средства, которыми она раскрыта. Трагедия бедного рыбака, попавшего в шторм и выкинутого на чужой берег, не представляет собою ничего характерного ни для нашей эпохи, ни тем более, для обстановки и условий жизни советских людей в пограничных районах нашей страны. Подобный несчастный случай гораздо вероятнее в эпоху гребного или парусного флота, а пленение юноши туземцами так же не характерно для народов Азии, Африки или Океании, поднявшихся на борьбу за собственную честь и свободу.

Чтобы убедить зрителя, что изображаемые события в самом деле современны, необходимо было в пределах эстетических закономерностей и условных форм хореографического искусства конкретизировать обстановку, в которой происходит действие, индивидуализировать характеры героев, показать их не в проявлении отвлеченно взятых эмоций, не эмблематически, а в определенных поступках, в личных действиях и отношениях. Но этими обязательными для всякого реалистического произведения требованиями авторы постановки решительно пренебрегли.

По естественной логике вещей все это увело их в сторону от прямого пути, а кое в чем даже и к движению вспять — к эстетическим установкам «чистого» символизма, к полузабытым приемам так называемого «условного театра», модного в первой четверти нашего века. Вот почему в спектакле появилась архаическая инфернальная фигура «черного человека», возникли отвлеченные вариации «мольбы», «отчаяния», «надежды». Вот почему лексика в большинстве танцев обернулась приемами балетизированной гимнастики в духе Далькроза или же примитивными плакатными приемами (поступь патруля).

Корни принципиальных ошибок балета «Берег надежды» — в его сценарии (автор — Ю. Слонимский), лишенном мотивированного действия, грешащем против жизненной достоверности. Не «известный просчет, допущенный либреттистом», как пишет Ю. Головашенко, а прямое отступление от социальной правды мы видим, когда в решающем сюжетном ходе драматург показывает попавшего на чужой берег рыбака обреченным на выдачу полиции своими братьями по классу.

Совсем не «деталь», как выражается П. Карп,— «едва ли уместное сказочное освобождение» героя, а совершенно неоправданный, неубеждающий драматургический ход, примененный притом в решающем звене сюжета — при его повороте к развязке. Не потому, что «сценарий прост», как пишет В. Чистякова, — «не понадобилось пересказывать его в традиционной книжечке-либретто», а потому, что и пересказывать-то, в сущности, нечего: нет характеров, нет поступков, нельзя даже обозначить никого из действующих лиц, как невозможно точно указать их родину.

Разумеется, и композитор, и художник могли бы выправить хотя бы часть несообразностей, допущенных либреттистом, внести в оформление спектакля и в музыку элементы национальной определенности и индивидуальной характерности. Но они не сделали этого. Талантливый А. Петров решительно отстранился от использования в своей партитуре русской интонационной сферы и стихии советской песенности. В. Доррер создал красивые, но совершенно абстрагированные от локального колорита декорации и костюмы.

3.

Я остановился довольно подробно на двух спектаклях предыдущих сезонов потому, что

некоторые тенденции, в них преобладающие, получили интенсивное развитие в ряде постановок истекшего сезона.

Это, прежде всего — новые одноактные балеты, созданные на основе известных симфоний. Мы знаем, что сейчас на Западе процветают «балетные инсценировки» симфонической, камерно-ансамблевой, фортепьянной и даже оперной музыки. Назову хотя бы «Хрустальный дворец» Баланчина, поставленный на музыку симфонии Бизе, «Этюды» Ландера — на экзерсисы Черни, «Данте-сонату» Аштона (по Листу) и его же «Симфонические вариации (по Франку), «Ballet imperial» Баланчина — на Второй фортепьянный концерт Чайковского, «Комус» Хелпмана — на музыку Перселла. Примеры эти можно было бы умножить. Такого рода спектакли (независимо от их художественных достоинств или недостатков), как правило, отражают стилевые признаки и образный строй музыки, послужившей им основой, но решительно порывают с закономерностями высшей формы театрального жанра, с закономерностями сюжетной пьесы. При видимости высокого пиетета к музыке («музыка — основа хореографического замысла»), на самом деле к ней проявляется чисто формальный подход: живая композиторская мысль не принимается в расчет при создании спектакля. Здесь главенствует иное: приноровление музыки, созданной не для балета, к отвлеченной хореографической задаче или же, наоборот, приноровление хореографии к музыке, кристаллизующей в себе отнюдь не хореографический замысел.

Подобная установка чужда реалистическому методу в театральном искусстве. Но именно она оказалась положенной в основу трех балетных постановок минувшего сезона — «Седьмой симфонии Шостаковича» И. Вельского (театр имени С. М. Кирова), «Классической симфонии Прокофьева» К. Боярского (Малый оперный театр) и «Первой симфонии Калинникова» Н. Анисимовой (Дом культуры имени Горького).

Три «отанцованные» симфонии в сезоне — не много ли это? Не объединяет ли все эти постановки общность поисков пути, предпринимаемых в неверном направлении?

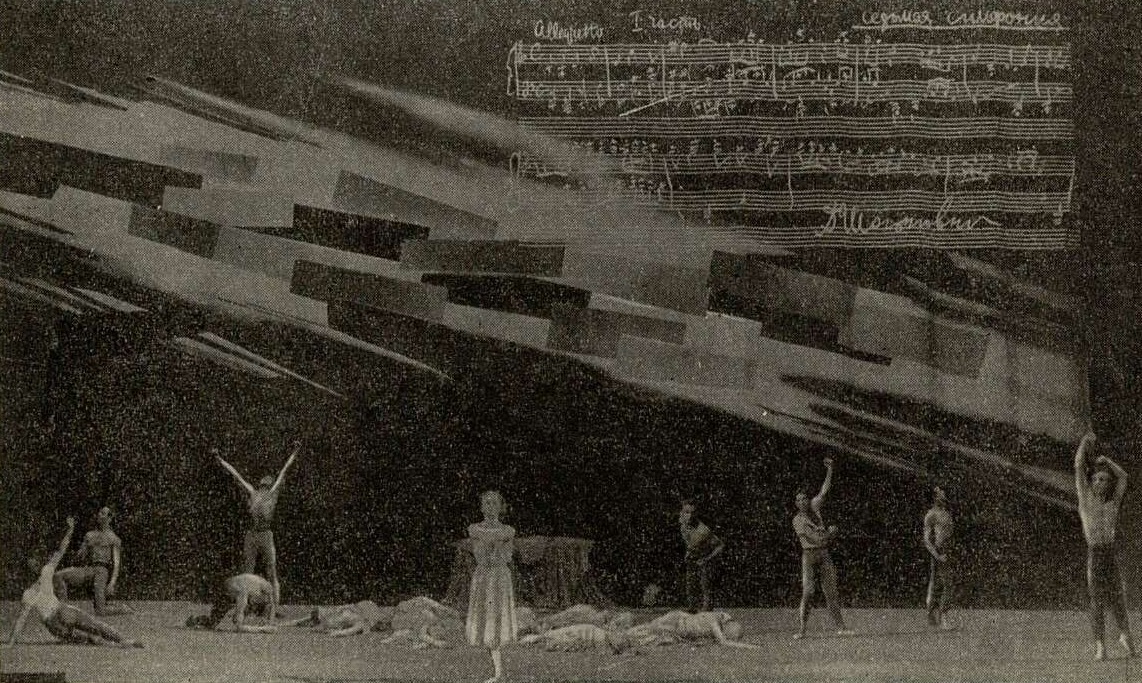

Оговорюсь. Разговор о «Седьмой симфонии» И. Вельского следует вести особо. Этот спектакль надо выделить, во-первых, в силу программной и даже почти фабульной основы самой музыки первой части «Ленинградской симфонии» Шостаковича и, во-вторых, благодаря яркой талантливости режиссерско-балетмейстерского решения. В нем множество выразительных мизансцен и эпизодов,

«Седьмая симфония»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Конечно, Ленин мог зимой родиться…» 5

- Будущее стучится в дверь 10

- «Ленин с нами» 15

- Большой успех Вайнберга 19

- «Память сердца» 22

- Мастер весеннего плаката 27

- Интересное дарование 31

- Что такое массовая песня? 36

- Песне — хороших исполнителей! 38

- Редакции «Дуэньи» 41

- Черты эпического симфонизма 45

- Выдающийся музыкант 49

- Письма Ромена Роллана М. Иванову-Борецкому 52

- Письмо из Ленинграда 53

- Мейерхольд ставит «Пиковую даму» 63

- Встреча на Радио 69

- Две заметки по бетховениане 71

- Важные вопросы 76

- Встречи с Энеску 81

- Переписка дирижеров 87

- Старейший советский хор 89

- Из опыта музыкальной школы 92

- В концертных залах 94

- Армянское музыкознание сегодня 107

- С концертов грузинского пленума 110

- Ярославские впечатления 112

- На клубной эстраде 117

- Американские заметки 121

- На пражском фестивале 132

- Памяти Журдан-Моранж 133

- Пестрые страницы 135

- Из педагогического опыта Неждановой 140

- Книга о Кара Караеве 141

- Нотографические заметки 144

- Готовится к изданию 145

- Нам пишут 145

- Хроника 147