ность, импульсивность сообщили всей сцене бравурный эмоциональный тонус. Прокофьев был необыкновенно требовательным к себе, вечно ищущим художником. Редакции отдельных эпизодов «Дуэньи» — один из многих интереснейших штрихов его композиторской деятельности.

Р. ФРИД

Черты эпического симфонизма

(Заметки о первой части Пятой симфонии)

Довольно распространено мнение, что Прокофьев — автор замечательных опер, балетов, ораторий, фортепьянных сочинений, киномузыки — не был «подлинным» симфонистом, «не владел» симфонической формой. Его симфонии порой сравнивают с сюитами, говорят о мозаичности их формы, об использовании в них принципов театральной и кинодраматургии: монтажа кадров или чередования пестрых сменяющихся сцен. И в самом деле, первое впечатление от симфонической музыки Прокофьева бывает иногда именно таким. Сразу поражая своей яркостью и самобытностью, она вместе с тем может показаться сначала недостаточно цельной по форме, лишенной того внутреннего единства, той непрерывности и напряженности развития, которые мы привыкли искать в произведениях этого жанра по примеру симфонизма Бетховена, Чайковского или Шостаковича. Но это первое впечатление поверхностно и обманчиво.

Очень показательна в этом смысле Пятая симфония — сочинение, написанное в пору творческой зрелости, глубокое и значительное по содержанию и вместе с тем очень типичное для Прокофьева по своей драматургии. Особенно это относится к первой части — смысловому центру симфонии. Именно здесь с наибольшей силой воплощена основная мысль произведения, созданного в конце Великой Отечественной войны, в преддверии нашей победы, — мысль о величии, красоте и несокрушимости Родины, русского народа...

Если анализировать первую часть Пятой симфонии с точки зрения принципов драматического или лирико-драматического симфонизма, то многое в ее композиции покажется случайным и неубедительным. Конфликта нет. Музыка клочковата. Местами (например, перед связующей частью) она распадается на. мелкие отрезки, «механически» склеенные друг с другом. Неорганична также связь и больших «кусков». Но если отказаться от такого привычного подхода и попытаться иайти внутренние закономерности, свойственные симфонической форме именно Прокофьева, то обнаружится ее поразительная органичность.

По своему содержанию Пятая симфония — это современный эпос. И в полном соответствии с этим Прокофьев строит музыкальное «повествование» по принципам эпического симфонизма. Принципы эти, давно уже открытые и исследованные, своеобразны. «Что методы эпического симфонического развертывания в корне отличаются от методов драматургического симфонизма шекспиризирующего типа, понятно само собой»,— говорил И. Соллертинский еще в 1941 году1. Общепризнано, что главные черты эпической симфонической драматургии — плавность и неторопливость развертывания, чередование и сопоставление внутренне завершенных картин. Этой драматургии присущ особый тип развития, основанный на постепенном раскрытии и обогащении основных образов. Классическим примером может служить Вторая («Богатырская») симфония Бородина.

В этом плане первая часть Пятой симфонии Прокофьева содержит немало интересного и поучительного: при кажущейся мозаичности музыки композитор достигает замечательной цельности и логичности симфонической формы. Постараемся это доказать, не претендуя на полноту анализа.

Основные образы, воплощенные в главной партии, в примыкающих к ней темах связующей части, наконец, в побочной и заключительной, и по характеру, и по соотношению между собой типичны для эпического симфонизма.

Емкая по содержанию тема главной партии не несет в себе никаких элементов внутренней противоречивости и, тем более, конфликтности. И вместе с тем она удивительно многогранна. Это одновременно — и объективная картина, и эмоциональное высказывание. Точнее: и величие картины, и восхищение ее красотой. Прозрачное звучание флейты и фагота, плавный и «просторный»

_________

1 И. Соллертинский. Исторические типы симфонической драматургии. «Избранные статьи о музыке». «Искусство», Л.–М., 1946, стр. 15.

рисунок мелодической линии, размеренный, но очень гибкий ритм, сдерживающая движение педаль второй флейты, а затем и басовой струнной квинты, выразительность регистрового контраста при ясной фактуре — все это рождает почти чувственное ощущение воздуха, света, пространства. Вместе с тем как-то незаметно возникающие напевные интонации, порой почти говорящие, придают музыке подлинную теплоту большого чувства, хотя и очень сдержанного. Именно поэтому так органично заключение темы, начинающееся нежной фразой кларнета.

Таков этот образ, основной в первой части. Величие и значительность позволяют назвать его образом Родины. Другие темы дополняют его, раскрывая отдельные стороны.

Так, начальную, си-бемоль-мажорную тему связующей части с главной партией роднит устремленность гибкой мелодической линии. Новое же состоит в лаконичности, в напористом и упругом движении:

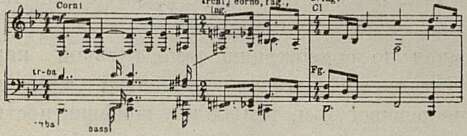

Прим. 1

Несмотря на опору в начале и конце на мажорное трезвучие, эта тема менее устойчива из-за того, что повышенные ступени (до диез и ми бекар) разрешаются в устои лишь на отдалении, косвенно. Равновесие и гармония, установленные главной партией, здесь поколеблены. Но они вновь восстанавливаются в последующей фразе медных, также лаконичной, но устойчивой, «глыбистой», «черноземной», предельно мажорной по своей природе1:

Прим. 2

Не возникает конфликта и с появлением лирической побочной партии. Это настоящая песенная тема, выразительная, эмоциональная. Но «тон высказывания» здесь такой же объективный, как и в главной теме. Побочной партии присуще беспредельно широкое мелодическое дыхание. Подвижная, внутренне наполненная и в то же время прозрачная оркестровая фактура и красочные модуляции подчеркивают общий светлый, «весенний» тонус темы. Вспоминаются лирические инструментальные напевы из «Войны и мира» и «Семена Котко».

И только заключительная часть, хотя, и она находится в сфере светлых эмоций, вносит в экспозицию нечто существенно иное:

Прим. 3

Прихотливая по мелодическому рисунку, ладово своеобразная (лидийский лад с гармонической шестой и повышенной второй ступенями), торопливая, подобно речитативу скороговоркой, музыкальная фраза останавливается как бы «с разбега». Ответные, «неуклюже» чередующиеся грузные аккорды и бас медных вызывают ощущение подспудных толчков, заставляющих снова ждать эту взволнованную и странно говорящую фразу. При повторении она вновь прерывается, и медные аккорды вновь «подталкивают» развитие. Во всем этом чувствуется настороженность, нетерпеливое ожидание, чему способствует общий нюанс данного раздела — diminuendo...

Очевидно, что основные темы первой части — не «действующие лица» конфликтной драмы, а этапы эпического высказывания. В полном согласии с этим находится и характер становления и развертывания каждого из образов, а затем — их взаимодействия.

Главное, что должно быть здесь отмечено, — плавность, постепенность и внутреннее единство развития, именно то, что может ускользнуть при первом знакомстве с симфонией и кажется нехарактерным для Прокофьева.

Вот, например, главная партия в ее полном объеме (т. е. весь раздел экспозиции до побочной). На сравнительно небольшом «протяжении» проходит несколько тем или тематических образований (тема целиком, ее отрезки, фразы струнных и медных в связующей части), мелькает несколько тональностей (си бемоль мажор, ля мажор, ре бемоль мажор, ми бемоль мажор, си мажор). Возможно, тут-то и возникает мысль о

_________

1 Отметим кстати, что мажор в первой части симфонии вообще играет особую роль: музыка почти всюду «насквозь», до остроты мажорна, благодаря подчеркиванию в мелодике третьей ступени лада и обилию повышающих альтераций, а гармоническая терпкость еще более усугубляет такое восприятие.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Конечно, Ленин мог зимой родиться…» 5

- Будущее стучится в дверь 10

- «Ленин с нами» 15

- Большой успех Вайнберга 19

- «Память сердца» 22

- Мастер весеннего плаката 27

- Интересное дарование 31

- Что такое массовая песня? 36

- Песне — хороших исполнителей! 38

- Редакции «Дуэньи» 41

- Черты эпического симфонизма 45

- Выдающийся музыкант 49

- Письма Ромена Роллана М. Иванову-Борецкому 52

- Письмо из Ленинграда 53

- Мейерхольд ставит «Пиковую даму» 63

- Встреча на Радио 69

- Две заметки по бетховениане 71

- Важные вопросы 76

- Встречи с Энеску 81

- Переписка дирижеров 87

- Старейший советский хор 89

- Из опыта музыкальной школы 92

- В концертных залах 94

- Армянское музыкознание сегодня 107

- С концертов грузинского пленума 110

- Ярославские впечатления 112

- На клубной эстраде 117

- Американские заметки 121

- На пражском фестивале 132

- Памяти Журдан-Моранж 133

- Пестрые страницы 135

- Из педагогического опыта Неждановой 140

- Книга о Кара Караеве 141

- Нотографические заметки 144

- Готовится к изданию 145

- Нам пишут 145

- Хроника 147