жет быть заключена сама по себе довольно сложная и замысловатая ритмическая формула. Вот один из таких примеров:

(1я карт. Шествие)

С. Баласанян редко использует несколько тем в отдельном номере балета. Чаще всего он строит номер на одном тематическом материале, зерно которого обычно состоит из небольшой (однотактовой) попевки. Такую попевку автор развивает в свободно-импровизационном стиле, достигая удивительного единства музыкального образа. Сравнительно небольшая контрастность внутри каждого фрагмента полностью компенсируется острым контрастным сопоставлением различных по характеру номеров.

Недостатки музыки балета, как и ее достоинства, в известной степени характерны для творчества С. Баласаняна. Прежде всего — это остинатность. Она проявляется очень широко — в ритмических формулах, в гармоническом движении, в повторяемости того или иного мелодического оборота в подголосках, в фактуре.

Такое частое применение остинатности неизбежно влечет за собой опасность статики, однообразия приемов. Подлинное мелодическое развитие кое-где подменяется количественным наращиванием, нагнетанием.

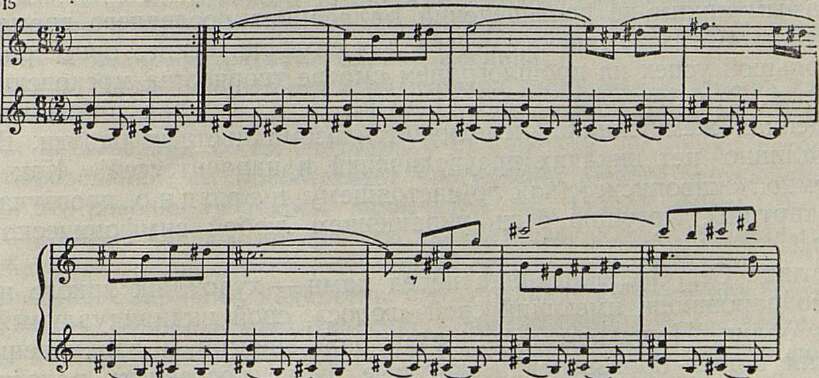

Справедливость требует отметить, что композитор настолько сроднился с приемом остинатности, настолько легко и свободно себя в нем чувствует (и я бы сказал — так ловко им оперирует), что умеет достигать замечательных результатов, создавая иногда как бы бесконечную выразительную мелодию на фоне мерно-однообразного, предельно статичного сопровождения. С этой точки зрения большой интерес представляет собой первый танец Лейли. Приведем из него небольшой отрывок:

(1 карт. Танец Лейли)

Другой прием, которым композитор явно злоупотребляет, — это параллелизм в движении мелодических и гармонических голосов. Параллельные терции, кварты, трезвучия, септаккорды, нонаккорды — ими буквально пестрит вся партитура балета. Такое голосоведение, во многих случаях, подменяет собой подлинную полифонию.

Остается добавить, что гармонический язык произведения местами

излишне «сгущен», нарочито жесток — в некоторых случаях даже там, где это не оправдывается остротой драматургической ситуации. Вот почему наибольшее впечатление и производят такие светлые, «чистые» по гармонии места, как уже упомянутая финальная сцена балета.

Недостаток места не позволяет остановиться на характеристике приемов оркестрового письма С. Баласаняна. Между тем эта сторона едва ли не самая сильная, — как в данном произведении, так и вообще в творчестве композитора. В музыке С. Баласаняна есть блеск и роскошь оркестровых красок, разнообразие звучностей, сказочная фееричность в распределении света и теней. Композитор предстает здесь как умный и тонкий мастер, обладающий неистощимой изобретательностью. Придирчивый критик мог бы и тут найти ряд недостатков — известное злоупотребление излюбленными приемами, например, звучностью засурдиненных труб. Но ведь победителей не судят! А С. Баласанян явился пред нами как настоящий победитель, создавший сильное, по-настоящему волнующее произведение.

Балет «Лейли и Меджнун» вполне заслуживает того, чтоб его услышали и увидели не только в Сталинабаде, но и на сценах оперных театров других городов нашей страны, в том числе и Москвы.

*

В своей статье я до сих пор касался сочинений Баласаняна, написанных им на таджикском материале. Однако вполне естественно, что, будучи армянином по национальности, он создавал также и произведения, связанные с родным ему фольклором. Эта сторона его творчества представляет собой неменьший интерес. Еще в 1943 г. Баласанян сочинил на армянском материале симфоническую «Поэму-фантазию» (вторая редакция — 1953 г.). Большой успех имела исполненная в Москве в 1947 году «Армянская рапсодия» для оркестра, где в полной мере проявились лучшие стороны его таланта.

В 1952 году вышла в издании Музгиза Вторая сонатина — прелестное сочинение, которым, к сожалению, пока не заинтересовались наши пианисты-концертанты.

Очень просто и вместе с тем необыкновенно тонко написаны циклы романсов С. Баласаняна на слова А. Исаакяна в переводах Блока и Брюсова, а также на слова В. Териана.

Самым ярким из произведений Баласаняна последнего времени являются его «Семь армянских песен» для симфонического оркестра, имевшие большой успех на прошлогоднем смотре творчества московских композиторов. Это буквально маленькие шедевры. Каждая миниатюра, как драгоценная жемчужинка, переливается всеми цветами радуги. Вот где уж подлинно нет никаких преувеличений и нарочитостей! Как свежо, остроумно, «живописно», как по-настоящему народно прозвучали эти песни-картины, могущие быть украшением любой симфонической программы!

В лице Сергея Баласаняна перед нами — художник яркого и самобытного дарования, имеющий свой «голос», свой индивидуальный творческий облик. Пожелаем ему достаточной энергии и вдохновения для создания новых произведений, которые будут доставлять радость слушателям.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Песнь мира и дружбы 5

- Молодость поет 7

- Незабываемые дни 8

- Привет с далекой Кубы 8

- Хоры, ансамбли песни и пляски 10

- В добрый путь 10

- На конкурсе пианистов 12

- Большие перспективы 14

- Народные певцы 16

- Из дневника члена жюри 16

- Вопросы, волнующие народных инструменталистов 21

- Национальные оркестры 25

- О песнях и людях сибирского хора 28

- Белорусский оркестр 32

- Молодость — это смелость творческих дерзаний 35

- Наступит ли век теноров? 36

- Щедрость красок, мелодий, ритмов… 38

- Искусство китайских друзей 42

- Поют югославские студенты 44

- У истоков советской песни 46

- Симфония памяти Ленина 58

- Сергей Баласанян и его балет «Лейли и Меджнун» 63

- О музыке Георгия Свиридова 77

- От песни к симфонии 79

- Вокальный цикл С. Агабабова 83

- Молодые ленинградцы 87

- Бородин (черты стиля, приметы времени) 91

- Значение Моцарта для нашего времени 102

- Важное открытие грузинского ученого 111

- Оркестр и дирижер 115

- Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер 116

- Форум мировой музыки 123

- «Бал-маскарад» Верди в театре имени С. М. Кирова 129

- Киргизский оперный театр 134

- «Поцелуй Чаниты» 140

- Защитникам оперетты, как она есть 144

- Воан Уильямс 149

- Венская музыкально-театральная весна 155

- Письмо из Англии 160

- «Ревизор» на оперной сцене 161

- Два новых журнала 163

- Хроника 167