(продолжение «Народные певцы»)

*

Впечатления от прошедшего конкурса вызвали у меня некоторые общие суждения о современном народно-певческом искусстве.

Голоса народных певцов обладают своеобразием, оригинальностью тембра. Особенно в них радует драгоценный серебристый звук. Если исполнитель талантлив, верно чувствует поэтические особенности стиха, глубоко вникает в его содержание, — его исполнение увлекательно, естественно, задушевно; оно всем понятно и сразу захватывает. Нам часто приходится слышать таких певцов из художественной самодеятельности. Были такие самородки и на нашем конкурсе. Многие считают, что этим певцам необходимо как можно скорее дать профессиональное вокальное образование. Я не могу с этим согласиться.

Известно, что существует заметный и вполне объяснимый разрыв между профессиональной манерой пения и стилем народного исполнительства; есть также и существенная разница в постановке голоса. Если «природная» постановка голоса у народного певца близка общепринятой профессиональной манере — тогда безусловно надо направить его на учебу в консерваторию. Если же индивидуальное и национальное своеобразие исполнения певца не согласуется с академическими нормами, то следует проявить к его таланту особую осторожность. Нередки случаи, когда любимый народом, популярный в своих краях певец после учения в консерватории утрачивает драгоценное обаяние самобытности; при этом и академическая манера ему дается не в полной мере. Разумеется, высокоталантливый исполнитель в конечном счете преодолевает этот кризис, и в его искусстве наступает желанный «синтез» академической и народной манеры пения. Певец овладевает высоким мастерством, сохраняя способность петь в народном стиле. Но это случается не всегда. Мне думается, что вовсе необязательно каждого народного певца непременно направлять в консерватории. Во всяком случае, надо стремиться сохранить его неповторимый национальный исполнительский облик. Многое зависит здесь от чуткости руководителя, который должен считаться с индивидуальностью молодого артиста.

(продолжение «Из дневника члена жюри»)

За последние годы художественная самодеятельность так выросла, что с успехом может конкурировать с профессионалами. Фестивальный смотр лишний раз убеждает в этом.

М. Байко

25 июня. Сегодня выступают молодые артисты-профессионалы. Сколько различных народностей проходит перед нами! Сколько разных языков!

Д. Байко

На сцене М. Антонова (Мордовская АССР). Тепло звучит ее низкий голос, глубоко и вдохновенно раскрывает певица душу мордовского народа в песнях «Яблонька» и «На опушке леса». А вот знакомое лицо — участница недавно про-

(продолжение «Из дневника члена жюри»)

шедшей таджикской декады Ш. Муллоджанова. Она по-настоящему эмоциональна и колоритна. Хороший голос и глубокое дыхание позволяют певице свободно пользоваться кантиленой. Каденции и фиоритуры ее легки и непринужденны.

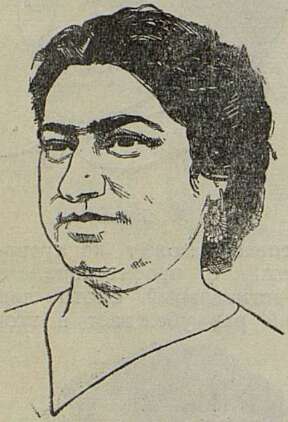

Ш. Муллоджанова

Музыкально, с глубоким пониманием смысла исполняет узбекские песни А. Абдурауфов (Узбекская ССР). Его большой ровный и звучный тенор, с широкими свободными верхами, тонкая нюансировка позволяют ему раскрыть красоту песен своего народа.

Оригинальное искусство пения продемонстрировал Максим Дакпай (Тувинская АССР). Он поет как бы в «два голоса»: нижний голос звучит как аккомпанемент, на фоне которого причудливо вьется основная мелодия. «Пастушья песня» и «К любимой» — очаровательны самобытностью мелодического рисунка, прелестью национального колорита.

В своеобразной народной манере пели В. Савицкая (Молдавская ССР), М. Кульмамедова (Туркменская ССР) и Б. Тулегенова (Казахская ССР).

(продолжение «Народные певцы»)

В дни конкурса я лишний раз убедился в том, каким неисчерпаемым богатством народнопесенных традиций мы обладаем, как мало изучены у нас сокровища национальных музыкальных культур, как много нового может дать науке изучение опыта народного творчества и исполнительства. Мы, представители старшего поколения артистов, все еще разобщены, редко общаемся друг с другом на научной основе. И мне кажется необходимым поставить вопрос о создании Всесоюзной научной организации, которая смогла бы обобщить грандиозный практический опыт музыкантов различных специальностей. Здесь нельзя ограничиваться инструкциями и циркулярами Министерства культуры.

Следовало бы созвать Всесоюзное совещание мастеров искусств с докладами о проблемах вокальной культуры, о развитии пианистической, скрипичной школ, о работе музыковедов-фольклористов. Должны быть разработаны важные творческие вопросы, характерные для различных национальных культур, в частности проблемы национального симфонизма, симфонизации народной музыки и т. п. Наконец, такое совещание должно высказать мысль об учреждении Всесоюзной Академии искусств, которая выполняла бы такие же функции, как Академия художеств или Академия архитектуры. Имеющиеся у нас музыковедческие центры — Институт истории искусств Академии наук СССР и Ленинградский институт театра и музыки мало связаны с текущей музыкальной жизнью страны, особенно в республиках. Мне думается, что наши музыканты — в не меньшей степени, чем художники и архитекторы, — имеют право иметь свою академию.

Всесоюзная Академия искусств должна объединить наших ученых, певцов, пианистов, скрипачей, виолончелистов и т. д. — как педагогов, так и концертных исполнителей. Все аспирантуры по музыкальным предметам должны быть сосредоточены вокруг Академии искусств. Это оказало бы большую помощь развитию профессиональной музыкальной культуры наших союзных республик. И музыковеды, на которых так часто бывают в обиде исполнители, обретут, наконец, прочную научную базу, всесоюзный объединяющий центр.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Песнь мира и дружбы 5

- Молодость поет 7

- Незабываемые дни 8

- Привет с далекой Кубы 8

- Хоры, ансамбли песни и пляски 10

- В добрый путь 10

- На конкурсе пианистов 12

- Большие перспективы 14

- Народные певцы 16

- Из дневника члена жюри 16

- Вопросы, волнующие народных инструменталистов 21

- Национальные оркестры 25

- О песнях и людях сибирского хора 28

- Белорусский оркестр 32

- Молодость — это смелость творческих дерзаний 35

- Наступит ли век теноров? 36

- Щедрость красок, мелодий, ритмов… 38

- Искусство китайских друзей 42

- Поют югославские студенты 44

- У истоков советской песни 46

- Симфония памяти Ленина 58

- Сергей Баласанян и его балет «Лейли и Меджнун» 63

- О музыке Георгия Свиридова 77

- От песни к симфонии 79

- Вокальный цикл С. Агабабова 83

- Молодые ленинградцы 87

- Бородин (черты стиля, приметы времени) 91

- Значение Моцарта для нашего времени 102

- Важное открытие грузинского ученого 111

- Оркестр и дирижер 115

- Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер 116

- Форум мировой музыки 123

- «Бал-маскарад» Верди в театре имени С. М. Кирова 129

- Киргизский оперный театр 134

- «Поцелуй Чаниты» 140

- Защитникам оперетты, как она есть 144

- Воан Уильямс 149

- Венская музыкально-театральная весна 155

- Письмо из Англии 160

- «Ревизор» на оперной сцене 161

- Два новых журнала 163

- Хроника 167