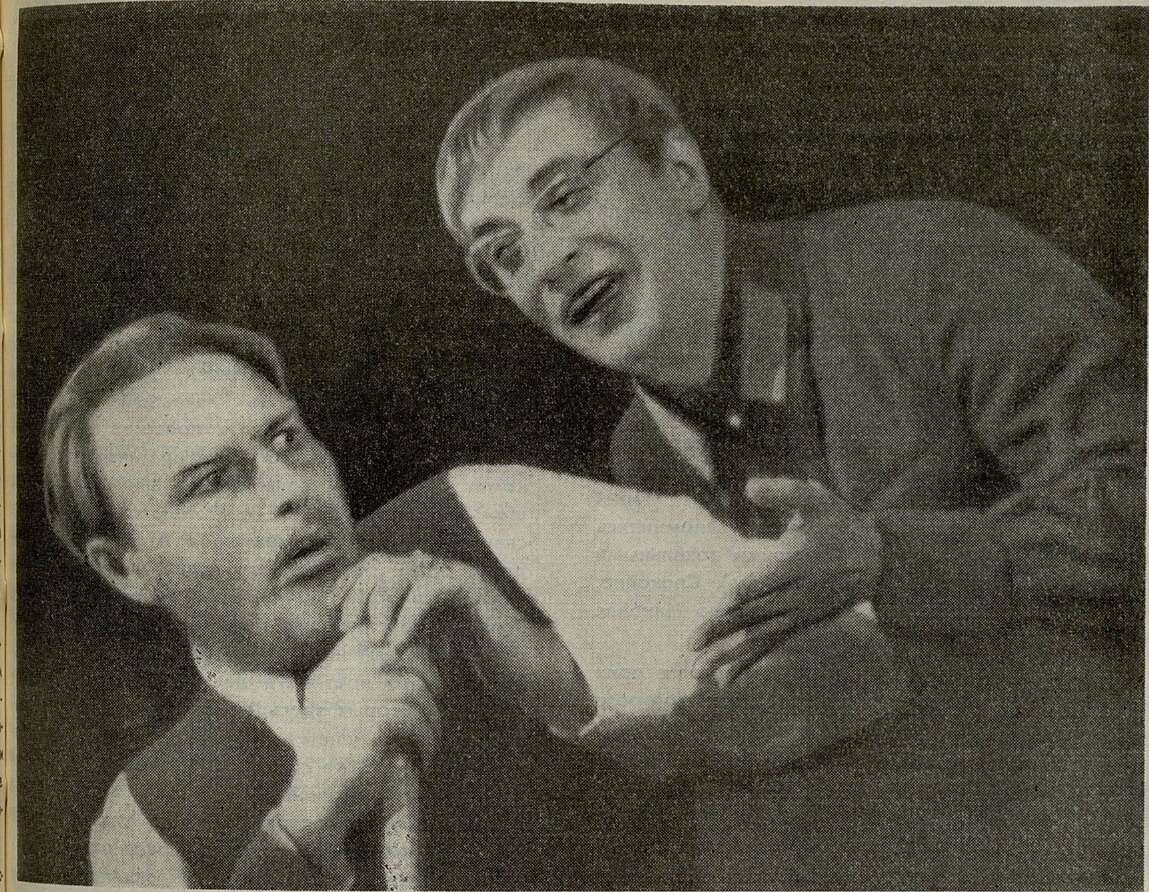

Николай Антонович — К. Зайцев, Ромашов — Е. Лудер. «Два капитана» Г. Шантыря

роще, бравый солдат и старая женщина в осажденном Ленинграде), обнажающие иллюстративный метод авторов.

Вообще же, учитывая явную склонность Шантыря к лирическому жанру, мне представляется не очень удачным выбор романа «Два капитана» в качестве литературной основы оперы. Книга Каверина предназначена для юношества, и этим объясняются ее особенности: увлекательная интрига, обилие неожиданных сюжетных совпадений и «поворотов», резко контрастная и одноплановая обрисовка действующих лиц. Такая заданность характеристик чрезвычайно затруднила работy композитора, помешала правдиво раскрыть душевные процессы, показать развитие и формирование человеческой личности, которые и составляют главную прелесть оперы лирико-психологического или лирико-бытового жанра. Именно развития-то характеров героям Каверина, резко разграниченным на положительных и отрицательных, определенно недостает. В опере отрицательные персонажи разоблачаются буквально в первые же секунды их пребывания на сцене. И в центр внимания авторов попали лишь отдельные эмоциональные состояния героев, связанные с определенными ситуациями, к тому же не всегда удачно выраженными в музыке. И лишь в картинах войны переживания героев теряют одноплановость, нарочитость, становясь частью общенародных чаяний, радостей и горестей. И в творческой палитре композитора при соприкосновении с этим миром подлинных человеческих чувств сразу отыскиваются живые и волнующие краски. А это, кстати, симптом весьма обнадеживающий.

Шантырь уже доказал свою приверженность к оперному жанру. Надо думать, что успех его движения по этой трудной стезе во многом может подготовить смелый выбор сюжета, вспоенного соками подлинной жизни и без смягчающих скидок на

«юношеский жанр». Любые скидки на деле обходятся куда дороже прямого сражения лицом к лицу с самыми сильными «противниками».

Постановка «Двух капитанов» осуществлена челябинцами добротно и тщательно. Заметна работа режиссера С. Лапирова с актерами над сценическими образами. Превосходно звучит оркестр, руководимый Заком, хорошо подобраны исполнители главных ролей.

Счастливое совпадение сценических и вокальных данных, искреннее отношение к своему герою помогают А. Озерову создать образ Сани Григорьева. Мы видим его героя порывистым, «занозистым» парнишкой, который упрямо идет к своей цели. Мягкость, женственность и душевное тепло стремится подчеркнуть у своей Кати Татариновой Б. Гапонова — обладательница красивого, звучного лирического сопрано. В небольших ролях Марии Васильевны и учителя Кораблева запомнились Г. Денисова и В. Шкарин. Хорошими вокальными данными порадовал К. Антонов (Вылка). Спокойно, без нажима исполняет К. Зайцев партию Николая Антоновича.

Трудная задача выпала на долю Е. Лудера в роли Ромашова. Драматическим тенором, для которого написана эта партия, композиторы по традиции пользуются обычно для характеристики благородного героя (вспомним Отелло, Радамеса, Манрико, Германа, Хозе, Зигфрида, Садко). Воспитанному в этом амплуа актеру нелегко создать образ карьериста, «антигероя». Ромашов в исполнении Е. Лудера все время находится в состоянии раздражения, обиды, озлобленности. Очевидно, потому, что актер стремится найти психологическое обоснование поведению Ромашова. Ведь этот персонаж на сцене все время обманывает, клевещет, пишет кляузные письма, шантажирует своего покровителя Николая Антоновича и даже пытается убить Саню. И только в седьмой картине, где Ромашов бросает Сане в лицо слова, полные безудержной ненависти, характер его, наконец, обретает свою достоверность: зрители видят, что это — ущемленная сознанием своего бессилия бездарность, пытавшаяся любыми путями добиться успеха. Но даже застрелить ненавистного соперника у Ромашова не хватает сил. Он может только мелко лгать и изворачиваться. Лудер сумел не только нащупать эту центральную «пружину» образа, но и достоверно показать его внешний облик с помощью походки, движений, будто наивного взгляда из-под очков — мнимая рассеянность молодого ученого, маскирующая его подлое нутро.

Работа над этим образом обогатила Лудера-актера, дала ему возможность расширить рамки своего традиционного амплуа. (Артист еще раз продемонстрировал способность лепить характерные образы, создав портрет хитрого интригана Шуйского в «Борисе Годунове».) В сценическом решении «Двух капитанов» режиссер и художник (Н. Котов) отчетливо проявили стремление к символичности и многозначительной монументальности образов при сохранении привычной, реальной, вполне достоверной обстановки действия. Иногда это удавалось, как, например, в пятой картине: одинокая фигура Николая Антоновича, стоящего у окна, кажется такой маленькой и ничтожной рядом с огромными полотнищами, по которым на фоне алых всполохов плывут тени солдат, уходящих на фронт... Иногда же в стремлении к символике ощущалась известная нарочитость. Так, например, случилось в прологе, задуманном авторами оперы просто и без претензий: Катя знакомит отчима со своим новым школьным товарищем, объясняет, кто он и откуда. На сцене же высвечиваются расположенные в отдалении друг от друга силуэты затертого во льдах парохода «Святая Мария», фигуры Сани, Кати и Николая Антоновича. Реплики действующих лиц при статуарной мизансцене обретают несвойственную им многозначительность, будто претендуя на некие психологические глубины, которых здесь, по сути дела, нет. Поэтому пролог в нынешнем его сценическом воплощении и стилистически не составляет единого целого с последующими картинами.

Но все же эти погрешности не главное здесь. Главное — это та атмосфера сердечности, которая пронизывает весь спектакль, искренняя заинтересованность исполнителей. Именно это остается в памяти после знакомства с челябинской постановкой «Двух капитанов».

* * *

Русская классика была представлена в репертуаре гастролеров тремя спектаклями: «Борисом Годуновым» Мусоргского, «Каменным гостем» Даргомыжского и «Золотым петушком» Римского-Корсакова. Как известно, два последних произведения с незапамятных времен не идут на московских сценах. А о «Каменном госте» и теперь иногда приходится слышать мнения, будто эта опера не создана для сценической жизни. Надеюсь, что отличный спектакль, показанный челябинцами, поможет перебороть этот закоренелый предрассудок.

Даргомыжский в «Каменном госте» поражает не только удивительным умением лепить фразу, несколькими штрихами создавать образ, но и богатой выразительностью оркестровой партии, лаконично, чутко и современно — да, да, современно для нас, живущих через сто лет после сочинения этой оперы! — комментирующей «маленькую трагедию» Пушкина. Умно и чутко, с глубоким про-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Великое столетие 5

- Наш дорогой учитель 14

- Большой ученый 25

- Субъективные заметки 29

- Радость бытия 37

- О прошлом и настоящем 42

- Творец «Интернационала» 51

- Годовщина 18 марта 1871 года 59

- Реставрировать или творить? 60

- Радости и заботы 69

- Трудолюбивый коллектив 74

- Романтика наших дней 81

- Развивать камерное пение 83

- Талантливая певица 88

- Говорят члены жюри 90

- Говорят члены жюри 95

- Говорят члены жюри 97

- Говорят члены жюри 98

- На иркутской премьере 101

- Современник Дебюсси 107

- Из воспоминаний 115

- «Парад» Сати 116

- Первое прикосновение 120

- Полмиллиона друзей 129

- На родине Гайдна и Моцарта 133

- Они будят мысль 139

- Юным читателям 140

- Удачная попытка 142

- Зарубежная литература о гармонии 143

- Песни и романсы русских поэтов 149

- К 100-летию Московской консерватории 150

- Новое в новом сезоне 151

- 250 вводов 154

- В год юбилея 155

- К 70-летию А. Г. Новикова 155

- Его стихия — симфонизм 156

- По большому счету 156

- Замечательный педагог 157

- Из записной книжки композитора 157

- Форум эстонских музыкантов 158

- Эстония — РСФСР 159

- Нам сообщают из Армении 159

- Песни над Антарктикой 160

- Дружбе крепнуть! 160

- Молодость балета 162

- Новые фильмы 162

- Основная сила — молодежь 163

- Письма в редакцию 164

- В мастерской художника 164

- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165

- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165