дициям. Такими балетными номерами переполнены не только «Черный дракон», но и «Семь пощечин», «Парки Янтарного берега». В «Черном драконе» танцуют цыган и цыганка, испанец и испанка, мавританки, барон, шут и кукла! Во втором акте спектакля «Семь пощечин» — эксцентрический танец, танцевальная шутка, веселые ритмы и даже па-де-де!

Очевидно, в оперетте, как и в опере, живучи еще сегодня традиции старого театра. Не их ли влиянием объясняется несколько традиционная манера «доносить» текст, неестественно громкая, форсированная речь актеров (к сожалению, даже и опытных)! В «Черном драконе» влияние этих традиций проявляется также и в использовании одного из главных «оружий» оперетты — юмора. Доступность, популярность совсем не равнозначны примитиву. Комикование, пустая развлекательность, смакование не всегда хорошего вкуса реплик — все это выходит за рамки эстетических критериев театра оперетты.

В «Черном драконе» «грех» за это ложится в основном на исполнителей ролей разбойников. Быть может, история превращения бандитов в гарибальдийцев, сыгранная легко, с веселой иронией, без нажима, и была бы убедительной в опереточном спектакле. Так именно решены лучшие сцены «Черного дракона». К сожалению, разбойники — Святая рожа, Почеши нос, Сонная тетеря, Громила-малютка, — стремясь во что бы то ни стало вызвать реакцию зала, теряют чувство меры, искажают характеры. И сразу обнажается надуманность рассказанной в спектакле истории. Неужели единственно верная мера юмора — громкость зрительного зала? А как же относиться с этих позиций к художественному воздействию юмора «Севильского Цирюльника» Россини или «Дуэньи» Прокофьева?

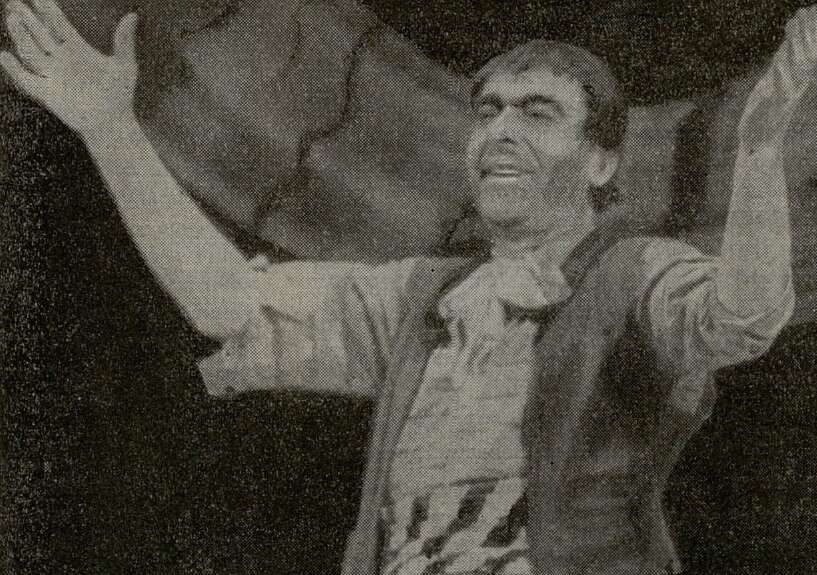

Я уже слышу вопрос: кого играл в «Черном драконе» А. Маренич? В этом спектакле он тоже разбойник по прозвищу Трепло. Но не каждый актер может позволить себе то, что делает Маренич. Внешне он даже, может быть, еще более развязен, еще более циничен, чем его «коллеги», но за каждым движением, словом Маренича ощущаешь обаяние и опыт большого артиста. (Справедливости ради, должен сказать, что в ансамблевых сценах с разбойниками и Маренич не избегает того нажима, о котором я говорил выше.) А как поет Трепло — Маренич свои единственные куплеты! Артист, как правило, их бисирует. Несмотря на более чем скромные «вокальные данные», у Маренича здесь «прямое попадание». Он верно почувствовал особенности стиля музыки Модуньо и сумел передать их.

Вообще музыкальные трудности «Черного дракона» кажутся легко преодолимыми лишь на первый взгляд. Песни Модуньо требуют от исполнителя гибкой вокализации, свободно сочетающейся с декламацией, подчас граничащей с речью. Неудивительно, что не все одинаково справляются с этими задачами. Труднее всего приходится С. Духовному, исполнителю главной роли оперетты. Созданный им сценический характер убедителен. Это волевой, не идущий ни на какие уступки, одержимый в достижении поставленной цели герой. Но вокальный образ у Духовного весьма однообразен, лишен красок, в нем отсутствуют полутона. Лирическая песня-раздумье из первого акта и мужественный монолог третьего мало чем отличаются друг от друга по манере исполнения.

Трепло — А. Маренич. «Черный дракон» Д. Модуньо

Макпфэб — Е. Туговиков, Тэрбэнкс — А. Матковский. «Семь пощечин» Д. Яноша

Жаль, что способный артист, обладающий неплохим голосом, формально относится к столь важному компоненту своей профессии.

Значительно больших результатов добивается в этом отношении Н. Энгель-Утина (Анджелика). Мягко подчеркивая «текучесть» вокальной линии, поет она песню Анджелики, мечтающей о любви; проникновенного piano добивается в молитве; остро и звонко звучит ее голос в характерном дуэте с Ринальдо из первого акта (Энгель-Утина отличный профессионал: актриса подряд исполняла заглавные роли в спектаклях «Девушка с голубыми глазами» и «Черный дракон»). Вообще в спектаклях свердловского театра есть музыкальная дисциплина. Солисты поют в основном чисто, сцена и оркестр не расползаются. Правда, как я уже говорил, в оркестре театра мало струнных, и это, конечно, отражается на качестве звучания: слишком часто напоминает о себе медная группа. Думаю, что даже и при нынешнем количестве струнных здесь еще можно и нужно кое-что сделать.

Значительна в спектаклях роль хора (хормейстер — И. Купрессов). Его несомненным достоинством является сочетание хороших музыкальных качеств со сценической подвижностью. К сожалению, не во всех постановках авторы спектаклей используют это важнейшее качество хора в музыкальном театре. Так, например, в «Парнях Янтарного берега» мизансцены отдельных хоровых эпизодов напоминали семейные фотографии, где рядками «родственников» расположились басы, тенора, альты, сопрано.

Многое еще могут сделать музыкальные руководители Свердловской оперетты — дирижеры Н. Фотин, П. Горбунов, В. Уткин. Их роль, мне кажется, должна быть более активной. Создается впечатление, что они ограничивают свою деятельность лишь «регулировкой» музыкального «движения» спектакля. Hе потому ли порой музыкальное исполнение не блещет отделкой деталей, голоса солистов в ансамблях не выровнены, не отточена динамическая шкала (звучность преимущественно громкая)? На все это надо обратить внимание, потому что никакие ухищрения актера и режиссера не способны заменить выразительное музыкальное исполнение.

Есть у свердловского театра и еще один путь повышения музыкального «потолка»: это постановка произведений классиков.

Классики нет в репертуаре свердловского театра, как, впрочем, и у большинства его коллег. Почему? Кто-то, когда-то сказал, что классика устарела. Сказал, не понимая классической оперетты, не умея ставить и исполнять ее сегодня. Да разве устарел ироничный и изящный Оффенбах? Разве перестала волновать слушателей поэтичнейшая музыка Штрауса? Исполнение классических произведений — основа основ оперных театров. Именно они помогают певцам «во всеоружии» встретить музыку современных композиторов. Классика, без сомнения, изменит бытующие ныне музыкальные критерии и в театре оперетты. Не трудно представить, какие это будет иметь важные последствия и для развития самого жанра оперетты, для будущих новых сочинений. Может быть, вместе с классикой вернутся в театр изгнанные (неизвестно за какие прегрешения) меццо-сопрано и бас? Ведь ныне почему-то не используются в оперетте ярчайшие буфонные возможности баса. А старухи и молодые, уродки и красавицы, африканки, мексиканки, русские — все опереточные героини достаются в удел лишь одних сопрано. К сожалению, «маленькая опера» все больше напоминает «Ивана, не помнящего родства»...

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Великое столетие 5

- Наш дорогой учитель 14

- Большой ученый 25

- Субъективные заметки 29

- Радость бытия 37

- О прошлом и настоящем 42

- Творец «Интернационала» 51

- Годовщина 18 марта 1871 года 59

- Реставрировать или творить? 60

- Радости и заботы 69

- Трудолюбивый коллектив 74

- Романтика наших дней 81

- Развивать камерное пение 83

- Талантливая певица 88

- Говорят члены жюри 90

- Говорят члены жюри 95

- Говорят члены жюри 97

- Говорят члены жюри 98

- На иркутской премьере 101

- Современник Дебюсси 107

- Из воспоминаний 115

- «Парад» Сати 116

- Первое прикосновение 120

- Полмиллиона друзей 129

- На родине Гайдна и Моцарта 133

- Они будят мысль 139

- Юным читателям 140

- Удачная попытка 142

- Зарубежная литература о гармонии 143

- Песни и романсы русских поэтов 149

- К 100-летию Московской консерватории 150

- Новое в новом сезоне 151

- 250 вводов 154

- В год юбилея 155

- К 70-летию А. Г. Новикова 155

- Его стихия — симфонизм 156

- По большому счету 156

- Замечательный педагог 157

- Из записной книжки композитора 157

- Форум эстонских музыкантов 158

- Эстония — РСФСР 159

- Нам сообщают из Армении 159

- Песни над Антарктикой 160

- Дружбе крепнуть! 160

- Молодость балета 162

- Новые фильмы 162

- Основная сила — молодежь 163

- Письма в редакцию 164

- В мастерской художника 164

- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165

- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165