романа Островского следовало только приветствовать» (стр. 83).

Такими «только приветствиями» («несмотря на все недостатки») и окружен по преимуществу харьковский театр. В свое время считалось, что вот было плохо, а теперь пришел талантливый главный режиссер Авах, и все будет хорошо1. И Авах, конечно, сделал много полезного в театре. Но трудно побеждать, когда тебя только хвалят! Прошло несколько лет, и старая концепция зазвучала на новый лад: вот назревал кризис, но пришел талантливый главный режиссер Леков, и теперь все будет хорошо! А если и критикует кто-то, так не стоит расстраиваться: не разобрались, не поняли.

Завидный оптимизм. Только ведь критикуют не гости из Москвы — «критикуют» пустые кресла, грязные, давно не стиранные чехлы на скамейках в гардеробе, чугунные пирожные в буфете, слой пыли на пианино в фойе. «Критикует» отсутствие слушателя, который в Харькове, право, неплох. И потому, кажется мне, важней всего сейчас просто «стряхнуть с ушей» славословия и радужные прогнозы, оглядеться, взвесить творческие силы.

Зазеленеют ли новыми травами необозримые кочубеевы поля, пополнится ли казна его новым золотом? Или богатство и слава его будут постепенно отходить в прошлое?..

Ничего нельзя сделать, если думаешь, что все уже сделано. Все можно сделать, если понимаешь: сделано еще очень-очень мало...

Фото Б. Файтлина (Харьков)

В. Дельман

На студенческих спектаклях

Спектакли оперной студии Киевской консерватории состоялись как раз в те дни, когда в Москве проходила всесоюзная вокальная конференция. Это была своего рода наглядная иллюстрация деятельности наших педагогов-вокалистов по подготовке будущих артистов оперы. Хорошая иллюстрация! Потому что общий уровень спектаклей, показанных оперной студией (особенно их музыкальная сторона), был вполне профессионален. Но справедливое требование профессиональности не может быть единственным критерием в оценке деятельности учебной студии.

Цели и задачи студии и театра различны. Занятия в студии, являясь естественным продолжением учебного процесса, его, так сказать, высшей ступенью, должны иметь в виду в первую очередь воспитание всесторонне подготовленного артиста современного оперного театра и уже потому не могут ограничиваться простым накоплением репертуарного багажа (хотя и это немаловажно для будущего артиста). Цель учебной сцены — на примере «сделанных» в студии партий подготовить молодого певца к самостоятельной работе в театре. А это значит дать ему ясное представление о специфике современно го оперного театра, в практической работе воспитать определенное художественное мировоззрение. Поэтому особое значение в работе студии приобретает выбор репертуара, который должен быть достаточно разнообразен (это совсем не предполагает большого числа названий). За короткий срок практических занятий в студии студенту надо познакомиться с оперными произведениями разных стилей и эпох, причем музыкально-сценические достоинства этих произведений должны быть такими, чтобы облегчить студенту понимание и усвоение законов драматургии музыкального театра, то есть чтобы сам материал наряду с дирижером, режиссером «воспитывал» и «учил».

В какой же мере отвечают этим требованиям спектакли Киевской оперной студии?

Показали нам киевляне четыре спектакля: «Лесную песню» В. Кирейко, «Царскую невесту», «Сорочинскую ярмарку» и «Наталку-Полтавку» (последнюю мне посмотреть не удалось).

Прежде всего о «Сорочинской ярмарке» Мусоргского. Эта постановка — лучшая у коллектива Киевской студии. Причина успеха ее в первую очередь предопределяется музыкой Мусоргского, творческие устремления которого удивительно близки современности. Яркие характеры, сочная, интонационно богатая — точно из жизни выхвачено! — музыкальная речь, острота комических ситуаций — все это помогает молодым певцам самостоятельно мыслить, искать реалистические пути, а не опираться на избитые трафареты и банальные штампы, которые, чего греха таить, часто служат «примером» и для начинающих оперных артистов. В постановке «Сорочинской ярмарки» (режиссер — А. Завина, дирижер — Я. Карасик) можно говорить не только об

_________

1 См. например, статью М. Карминского «Тридцатилетие Харьковской оперы» («Советская музыка» № 12, 1955).

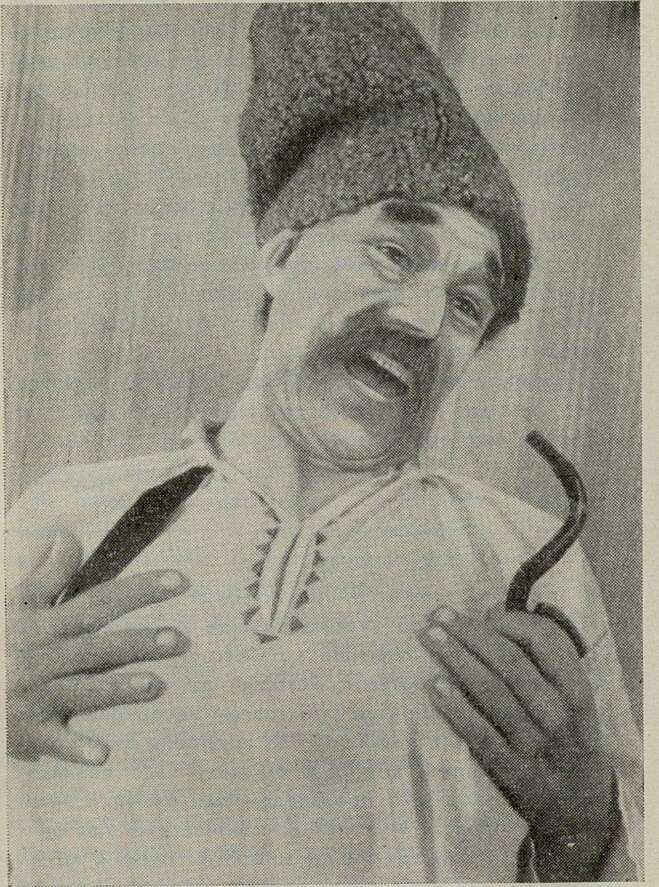

Кум — А. Мокренко.

«Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского

отдельных удачах, но и об интересном исполнительском ансамбле. Очень хорош второй акт — лучший и у Мусоргского. Увлеченно, в слаженном ансамбле, с мягким юмором солисты и хор исполняют большую сцену с красной свиткой. Наивная и забавная история со свиткой обретает в их прочтении полную достоверность. Увлекается сам и увлекает зрителей Ю. Демчук — Черевик. Может быть, лишь иногда молодой артист стремится во что бы то ни стало сделать своего Черевика смешным. Достойным партнером Демчука выступает А. Мокренко (Кум). В большей или меньшей степени запоминающиеся характеры создают и другие исполнители: Л. Кнорозок (Хивря), В. Белоцерковский (Попович). Можно указать только на некоторую разорванность сценического действия в первом акте, на необходимость большей целеустремленности и стремительности движения в финале, немного замедленном по сравнению с динамикой предыдущего акта. Но эти частные недостатки не мешают целому, очень радостному впечатлению от спектакля. Именно в «Сорочинской ярмарке» ощущаются темперамент, непосредственность, задор молодости, в ней нет следов оперной «благовоспитанности», столь явно заметных, к сожалению, в других спектаклях киевлян.

Естественно, особое внимание привлекла опера Кирейко, появление которой в репертуаре студии уже сам по себе факт положительный: современный репертуар нужен молодым певцам как воздух. Но, признаюсь, после просмотра «Лесной песни» у меня возникли сомнения: есть ли в произведении Кирейко комплекс качеств, необходимых для учебного спектакля? Каков в этом смысле его «коэффициент полезного действия»? Мне кажется, он сравнительно невелик.

Существенными представляются драматургические просчеты: либретто перегружено всевозможными заклятиями и превращениями, которые к тому же часто происходят за сценой, что лишает действие (особенно во второй половине оперы) динамики, а характеры действующих лиц — индивидуальной определенности.

Я намеренно заостряю внимание на некоторых недостатках произведения. Ведь для молодых артистов в художественно неполноценном материале таятся особые опасности. И, к сожалению, избежать их студийцам не удалось. В сценическом решении спектакля (режиссер — А. Колодуб) герои, за исключением Мавки, получились схематичными и бездейственными. Они оказались лишены той необходимой доли поэтичности, без которой сказка перестает быть сказкой. Прямолинеен, декларативен Лесовик, в традициях оперного героя-любовника решен Перелесник; невыразительна, как-то очень уж малозначительна Русалка.

Даже умный, добрый, понимающий и любящий природу дядька Лев по существу лишен какой-либо сценической индивидуальности. И характер Лукаша, живой и интересный вначале, после происходящих с героем во второй половине спектакля превращений (невидимых для зрителя) теряет убедительность.

Возвышенная идея произведения — верность художника своему долгу — не получает в спектакле последовательного раскрытия. Она пропадает за нагромождением чудес и превращений, лишь иногда, будто вскользь, «пробиваясь» на поверхность.

А вот музыкальная сторона спектакля (дирижер — Г. Слупский) заслуживает похвалы: чистота и слаженность ансамблей, хорошее соотношение звучности голосов певцов и оркестрового сопровождения. Особо хочется отметить высокий профессиональный уровень вокальной подготовки студийцев, среди которых выделяются Л. Божко (Мавка), музыкально, с неподдельной внутренней теплотой и артистизмом

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вдохновляющие перспективы 5

- С трибуны теоретической конференции 15

- С трибуны теоретической конференции 18

- С трибуны теоретической конференции 22

- От редакции 25

- Взглядом современника 34

- Романтическая устремленность 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 43

- На студенческих спектаклях 55

- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59

- Купюры и постановочная концепция 61

- Театр на Красной площади 66

- Забытый музыкант 74

- Будить лирическое чувство 78

- Образная речь педагога 83

- Ударные в современном оркестре 86

- Любовь слушателей обязывает 92

- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94

- Двадцать один хор Шебалина 96

- Из дневника концертной жизни 97

- Подводя итоги... 101

- На подъеме 103

- Право слушателя — право художника 106

- Звезды должны быть ярче 107

- Почему пустуют залы? 109

- Композитор — исполнитель — слушатели 112

- Послесловие 118

- Софийский музыкальный 121

- Пламя за Пиренеями 125

- На музыкальной орбите 137

- Вклад в шуманиану 143

- Коротко о книгах 146

- Вышли из печати 148

- Грампластинки 148

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151